Les héritiers de Quick et Flupke

Quick et Flupke sont deux gamins bruxellois qui commettent des « exploits », en marge des aventures de Tintin. Chers au cœur d'Hergé, qui avait côtoyé des «Quick » et des « Flupke » dans les quartiers populaires de la capitale belge, les deux garnements appartiennent au patrimoine des années 1930 à 1950. Partons à la recherche de leurs héritiers !

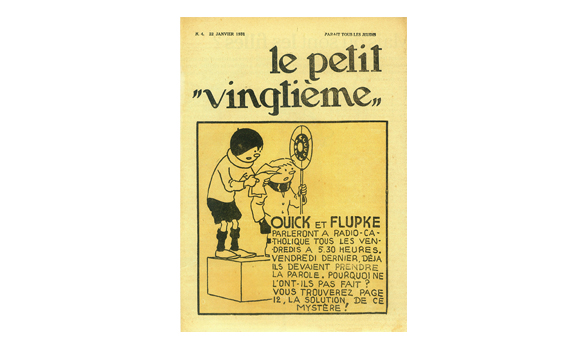

Fidèles visiteurs du site tintin.com, vous savez déjà que le 23 janvier 1930 est la date d'apparition de Quick et Flupke dans Le Petit Vingtième (voir la liste des news). En ces années-là, les facéties de deux garnements faisaient bien rire. Elles nous paraissent bien « sages » et anodines, au regard de ce qui s'est passé depuis ! Une première observation : chaque époque définit ses propres critères pour ce qui est permis et ce qui ne l'est pas. Un exemple parmi d'autres : le langage utilisé par Quick et Flupke nous semble très littéraire pour des « gamins du peuple ». Ce qui était scandaleux aux oreilles des parents d'alors est passé dans le langage courant, en ce début de 21ème siècle...

Quick et Flupke dans l'Histoire

En réalité, les « exploits » de Quick et Flupke nous renvoient à l'éternelle opposition entre les jeunes et les adultes. On la retrouve à toutes les époques. Chez les Romains des premiers siècles de notre ère, les enfants ne disposaient pratiquement d'aucuns droits. Comme leurs mères, du reste... Le droit romain estimait qu'un enfant ne pouvait être responsable de ses actes, car il était une sorte de « demi citoyen ». La situation était la même auparavant, chez les Grecs et les Egyptiens - même si ces derniers n'hésitaient pas à placer un enfant sur le trône royal (voyez notre journal consacré à Tout-Ankh-Amon). Plus farce, encore : tant qu'un citoyen libre n'avait pas atteint l'âge de la majorité, il était considéré comme un enfant - le droit antique ne connaissait pas l'adolescence ; d'un jour à l'autre, on passait du statut « d'enfant » à celui « d'adulte ». A certaines époques, chez les Grecs, l'âge adulte était fixé à... 26 ans ! Des « enfants » de 26 ans, voilà qui est pour le moins insolite...

Les enfants des guerres

Même s'ils ne disposent pas de droits, même si la société ne leur reconnaît qu'une demi-personnalité, les enfants sont plongés, comme les adultes, dans les circonstances du moment. Quand éclatait une guerre chez les Athéniens du 5ème siècle avant notre ère, l'âge adulte dégringolait de 26 à 15 ans. Un hasard ? Pas du tout : seuls les adultes pouvaient porter les armes. Enfants soldats, enfants victimes : nous n'avons rien inventé. La plupart du temps, les enfants sont les premières victimes des conflits déclenchés par les adultes. Mais il arrive qu'ils participent activement aux guerres. Ce fut le cas, notamment au Moyen Age, quand les enfants étaient abandonnés à eux-mêmes, dans des sociétés désorganisées, peu structurées et où les droits humains étaient ignorés.

Les Quick & Flupke, version « Petit Vingt-et-Unième »

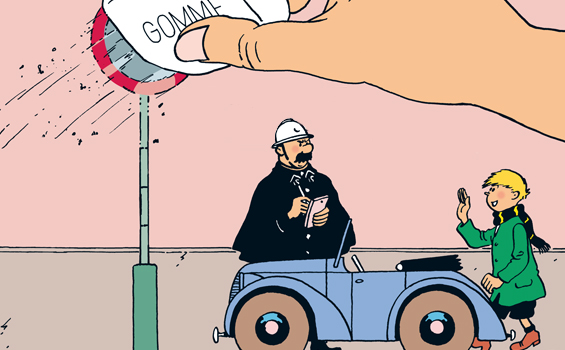

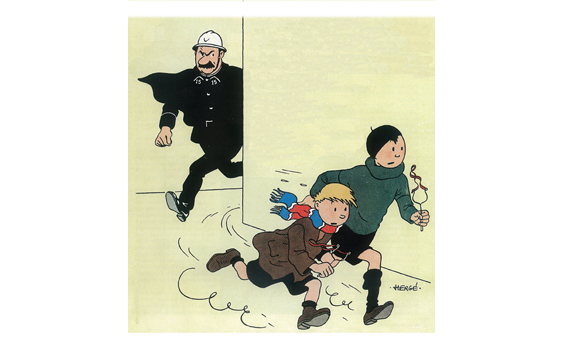

Ces considérations sur les enfants et les guerres peuvent paraître très éloignées des jeunes dans les sociétés occidentales urbaines. Et pourtant... L'attitude des enfants n'est jamais que le reflet de celle des adultes. Si Quick et Flupke s'exprimaient de manière littéraire, c'est parce que les adultes des années 1930 affectionnaient cette manière de parler. Si les deux garnements craignaient tellement l'agent de police de quartier, c'est parce que ce dernier savait se faire respecter. Et, peut-on ajouter : il était présent dans les quartiers. S'attaquer à un agent de police en rue pouvait coûter très cher. Posons-nous la question : si la police fait moins peur, aujourd'hui, n'est-ce pas parce que la présence de policiers de proximité a trop souvent disparu ? La relation avec la police est devenue conflictuelle. Comment discuter avec un « Robocop », qui évoque plus la « Guerre des Etoiles » qu'un représentant de la loi ? Si Hergé devait lancer, au 21ème siècle, une série comme Quick et Flupke, son humour resterait le même, mais la manière de l'exprimer aurait changé fondamentalement.

Les jeunes, pires qu'avant ?

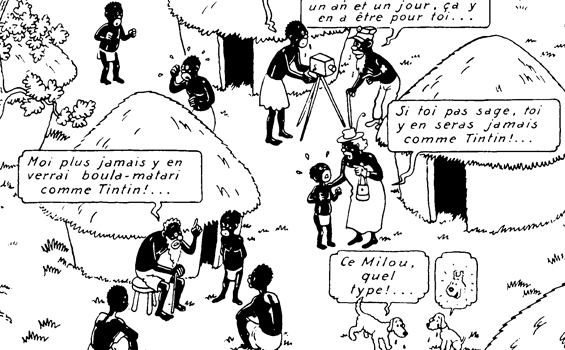

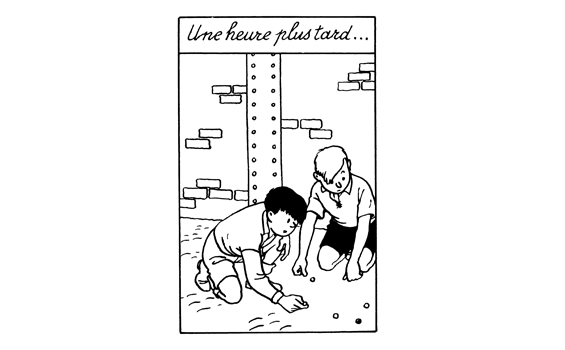

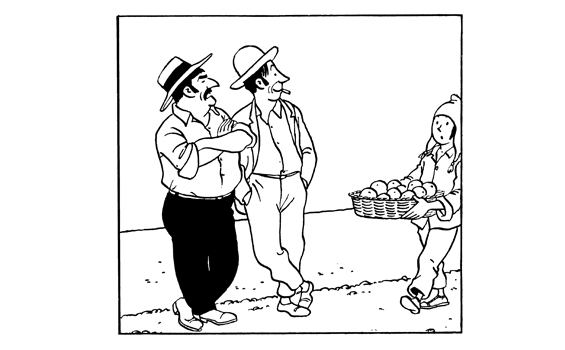

Quick et Flupke évoluaient dans le quartier des Marolles, au cœur de Bruxelles. Mais l'humour d'Hergé atteignait à l'universel, de telle sorte que les enfants du monde entier pouvaient s'identifier aux deux galapiats. On voit d'autres enfants dans les aventures de Tintin, tout aussi « universels » : ils accueillent Tintin et Milou à leur retour d'Union soviétique ; ils déplorent le départ de Tintin, après ses aventures congolaises ; ils lui font découvrir la Chine ; ils jouent aux billes dans Les 7 Boules de cristal ; ils vendent des oranges dans Le Temple du Soleil ; ils se révèlent insupportables, quand ils ont un père dénommé Séraphin Lampion. A part les fils de maharadjah ou d'émirs, la majorité des enfants apparaissant sous la plume d'Hergé sont issus, comme lui, du petit peuple des villes. Nous pouvons les juger « bien élevés ». Mais en était-il de même dans les années 1930 à 1950 ?

Le conflit des générations

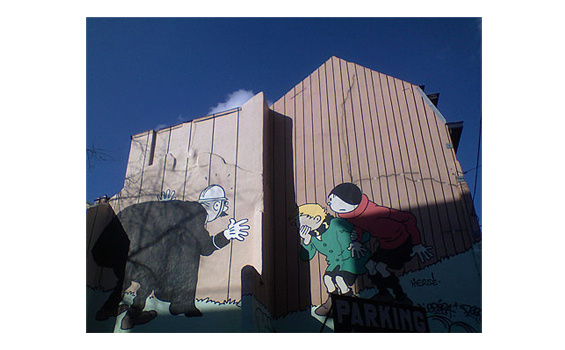

La fougue des jeunes est toujours entrée en conflit avec la « sagesse » des adultes. Revenons dans le quartier des Marolles, où sévissaient Quick et Flupke. C'est, sans conteste, le quartier le plus bigarré de Bruxelles : plus de 50 nationalités y sont à présent représentées. Compte-tenu de la manière accidentelle avec laquelle l'arrivée d'immigrés s'est trop souvent produite (guerres, misère...), les nouveaux arrivants n'ont pas eu l'occasion de s'immerger dans les traditions bruxelloises. Leurs enfants se retrouvent livrés à eux-mêmes, tentant de trouver leur place dans la société. Cela ne va pas sans mal : problèmes de langues, questions relationnelles, rapport avec les autorités, etc.

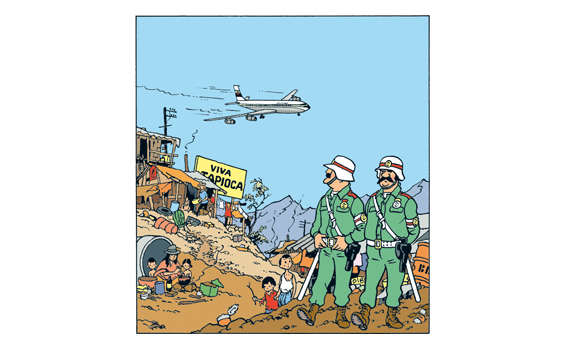

Les enfants de la misère

Comme on peut le voir dans Tintin et les Picaros, les enfants dits « à problèmes » sont, la plupart du temps, issus de milieux pauvres. Les bidonvilles de Tapiocapolis rappellent les favelas de Rio, les barrios de Caracas ou de Lima. Face au mal-être des enfants et des ados, les polices de ces pays ont décidé de répondre par la violence. On connaît ces « escadrons de la mort » qui se chargent de tuer les jeunes délinquants... de manière tout à fait illégale. Si les représentants de la légalité ne respectent plus les lois, peut-on attendre que les populations, et notamment de jeunes sans perspectives, respectent la légalité et ceux qui sont, en principe, chargés de la faire respecter ?

Couvre-feu : pour ou contre ?

Les problèmes des jeunes ne concernent pas de lointaines contrées. Devant la montée de la violence dans les quartiers de certaines villes européennes ou dans ce que l'on appelle « les cités », des mesures extrêmes sont prises. Les jeunes traînent-ils dans les rues ? On veut instaurer un « couvre-feu » - comme dans un pays en guerre ! Mais lorsque la précarité force des familles à vivre dans des logements trop exigus, les jeunes ont-ils vraiment envie de rester à la maison ? Le pouvoir politique veut aussi imposer une « justice rapide » pour les délinquants. Mais n'y a-t-il pas une contradiction entre cette justice expéditive et les efforts déployés pour intégrer les jeunes générations dans des projets sociaux positifs ? Ce qui revient à nier l'efficacité de ces projets... Par ailleurs, des mesures extrêmes, comme le couvre-feu, ne font qu'augmenter l'impression d'insécurité dans les villes, dans les métros, dans les cités. Si la délinquance naît essentiellement des inégalités, aucun couvre-feu n'a jamais supprimé les inégalités...

Comme Quick et Flupke ?

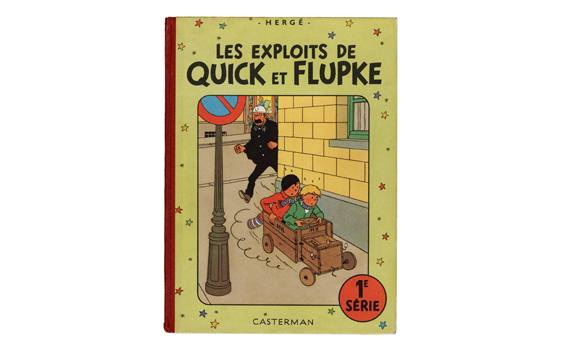

Voici Quick et Flupke sous le regard inquisiteur de l'agent 15 : il les soupçonne de tracer des graffiti sur les murs. Ne trouve-t-on pas un écho, 50 ans plus tard, dans les activités de tagueurs ? Voici Quick et Flupke dévalant une rue dans une caisse à savon. Et les jeunes de 2010, en mobylette, en skate, en voiture : n'éprouvent-ils pas les mêmes sensations de liberté, de défi à l'autorité et, éventuellement, d'ivresse de la vitesse et du danger ? La grande différence, c'est qu'à l'époque de Quick et Flupke, la voiture n'était pas reine des villes : les chevaux tiraient encore des charrettes, le vélo était presqu'un luxe ! Les Quick et Flupke du 21ème siècle ont, sans doute, perdu une bonne part de naïveté. Dans les années 1960, les ados ont été mis en avant... parce qu'ils représentaient un pouvoir d'achat. La publicité les a visés, puis flattés. La mode du people a popularisé des conduites défiantes (usage de drogue, « machisme » de la cigarette...). Et si les rapports entre adultes, devenus beaucoup plus durs et impitoyables que dans les années 1930, déclenchaient des attitudes plus agressives chez les enfants ? On dit que ces derniers suivent l'exemple des plus grands : les ados d'aujourd'hui et d'autres temps sont bien les reflets de leur époque...

Le Journal

Le Journal Forums

Forums Livres (e-books)

Livres (e-books)