De quoi parlons-nous ?

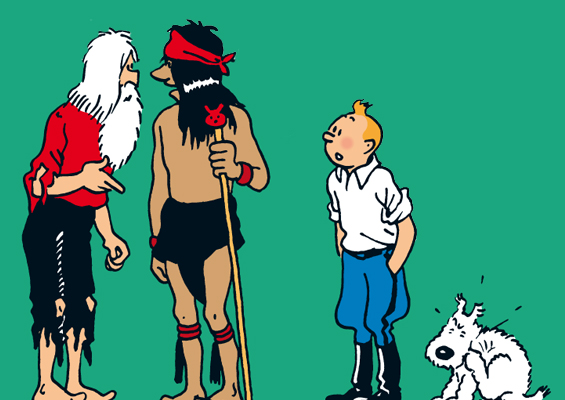

Quand Tintin débarque sur l'île censée contenir le secret de la Licorne, sa surprise est grande ! Il découvre des perroquets lançant les jurons hérités du chevalier de Haddoque, depuis des générations. Sommes-nous comme ces perroquets imitateurs ? D'où viennent les langues qui se parlent dans le monde ? Y a-t-il une langue unique et originelle ?

Pour parler, il faut deux pattes !

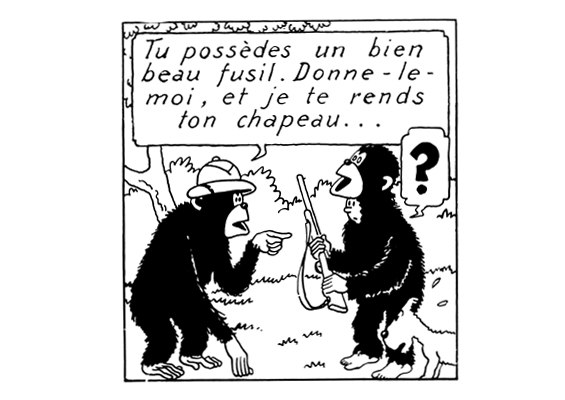

« Il répète comme un perroquet ce qu'on lui dit » : combien de fois n'avons-nous pas entendu cette expression ! Ces oiseaux de toutes les couleurs ont donc mauvaise réputation : ils ne font qu'imiter des sons. Et nous ? Il a bien fallu qu'un jour, un de nos ancêtres se mette à répéter des sons - ne serait-ce que ceux qu'il aura entendu prononcés par un autre être humain. Et ces sons ont pris une signification, qui a permis le dialogue. De plus en plus de scientifiques se mettent à chercher pourquoi l'homme est le seul être vivant à développer un langage parlé. Une réponse a été avancée : lorsque notre lointain ancêtre (il y a quelques millions d'années) s'est dressé sur ses pattes arrière et est devenu bipède, il a transformé bien malgré lui sa morphologie, c'est-à-dire, la place des organes dans son corps. Ainsi, notre larynx s'est développé de manière très différente de celle de nos plus proches cousins, les chimpanzés et... les cochons, qui se déplacent à quatre pattes.

La première langue parlée

Le mystère de la langue unique et originelle, donc, la première langue jamais parlée par un être humain, a passionné les savants depuis la plus haute antiquité. Ainsi, au 6e siècle avant notre ère, des Spartiates ont réalisé une expérience qui se voulait décisive. Ils ont enlevé deux nouveaux-nés à leurs mères respectives et les ont confiés à... une brebis. Chargés de leur entretien et de la surveillance, les bergers étaient tous muets. Le but consistait à isoler les enfants de toute influence humaine et de constater quels mots ils prononceraient spontanément dès qu'ils seraient en âge de parler.

Ce temps arriva et les deux enfants répétaient deux syllabes qui ressemblaient à « bêkos ». Or ce terme désigne le pain en dialecte spartiate, et les enfants le répétaient quand ils avaient faim. Preuve était faite que la langue la plus ancienne de l'humanité était le spartiate. Sauf que... Un rusé athénien fit remarquer que « bêkos » ressemblait fichtrement au bêlement de la brebis quand elle réclamait à manger !

Le saviez-vous ?

- Tous les perroquets ne parlent pas. En fait, il n'y a qu'une sorte d'entre eux qui reproduit les mots qu'on lui adresse : c'est le gris d'Afrique (voir le journal de Milou consacré aux perroquets). Les magnifiques aras d'Amazonie n'ont « que » leurs couleurs chatoyantes pour se faire remarquer.

- Les couleurs du plumage du perroquet sont une forme de langage visuel. Au cours de son existence un ara voit ses plumes prendre des teintes différentes selon qu'il est encore puceau, veut séduire des femelles ou effrayer ses ennemis !

- Un chimpanzé peut reconnaître des mots et même réagir quand il les entend. Mais, contrairement à ce que l'on voit dans La Planète des Singes-le début, aucun singe n'a pu articuler des mots et on pense de plus en plus que cela ne se produira jamais.

La Tour de Babel en v.o.

Un vieux mythe est celui de la Tour de Babel. Explication : le roi Nemrod, un des descendants de Noé, imagina de construire à Babel (sur le territoire de l'actuel Irak), une tour dans laquelle seraient rassemblés tous les êtres humains. La construction devait monter jusqu'au ciel. Elle commença à être bâtie par des hommes appartenant à diverses nations. En ces temps-là (vers - 4 000 avant notre ère), tous les hommes parlaient la même langue. C'est ce que l'on appelle une « langue adamique », par référence à Adam, le premier être humain.

Mais Dieu n'aima pas cette initiative qu'il trouvait trop orgueilleuse pour de simples humains. Il « sabota » le travail et dispersa les ouvriers qui se mirent à parler des langues différentes. C'est depuis lors que Babel s'appelle Babylone, qui signifie « confusion ». Personne ne peut prétendre que cette histoire est vraie (on n'a jamais retrouvé de vestiges de la tour de Babel) et personne n'a pu reconstituer la langue primaire et unique. Babel en version originale (v.o.), c'est de la fiction !

Un gâteau n'est pas un chat !

Quand on considère le vocabulaire moderne, on se rend compte que les mots récents ont une origine claire. Ainsi, « télévision » est composé de « télé » (du grec « au loin ») et de « vision » ; la télévision est bien une image vue au loin.

Pour des mots plus anciens, les linguistes (les spécialistes des langages) prennent en considération plusieurs éléments. Ils remarquent, par exemple, qu'un même objet a été désigné par des sons différents. Ainsi, les Anglais parlent d'une « apple », tandis que les Allemands mangent une « apfel » et les Hollandais une « appel ». Ce sont des sons très proches qui désignent... une pomme.Comment se fait-il qu'un même fruit a inspiré à certains de nos ancêtres le son « AP », alors que pour d'autres, il s'agit de « POM » ? Et pourquoi une pomme est-elle devenue une « malus » en latin, qui a pu inspirer la « manzana » espagnole, mais reste très éloignée de la « sib » persane ? Cela reste un mystère. De même, si vous commandez dans un restaurant espagnol un « gâteau », l'aubergiste vous apportera un chat (« gato », en espagnol) sur votre assiette ! Voilà deux sons semblables (GA et TO) qui désignent des choses très différentes, alors que la France est voisine de l'Espagne.

Une langue primale ?

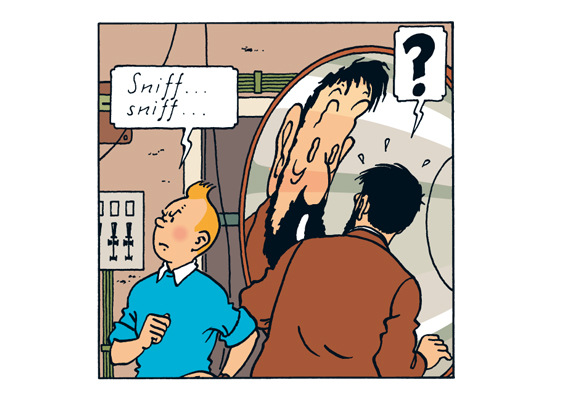

La diversité des langues dans le monde n'a pas découragé certains qui sont à la recherche d'une langue parlée par les premiers homo sapiens, c'est-à-dire, l'espèce à laquelle nous appartenons. Précisons que l'homo sapiens serait apparu vers 400.000 ans avant notre ère (l'homme de Quessem, à proximité de Tel-Aviv, en Israël). S'il fut le premier à « parler », pourquoi a-t-il attribué certains sons à certains objets ou certaines situations plutôt qu'à d'autres ? Encore une fois, il faut s'en remettre aux suppositions. A l'université d'Edimbourg (Ecosse), des chercheurs ont étudié les rapports entre le goût et les sons. Ces scientifiques sont partis de l'hypothèse que les premiers « mots » devaient concerner des sensations. Un exemple : les lettres S et N semblent associées à l'odorat : « snif, snif », « sentir », « sniffer »...

A ce sujet, il faut se rappeler que l'origine du bisou se trouve dans le fait que les premiers hommes se reniflaient, comme le font les animaux. Les odeurs d'un individu peuvent révéler ses sentiments, son origine, son passé récent (D'où vient-il ? A-t-il traversé une plaine, un désert, une forêt ?). Les eaux de toilette et autres parfums ont très largement appauvri notre odorat ! A propos, lorsque nous nous trouvons en présence d'une personne malodorante, nous lui dirons « tu pues ». Mais nos ancêtres préféraient des sons basés sur les lettres B et W : « Beh », « beurk », bwaah ». De même, l'expression de la douleur contient toujours les sons « A », « W » et « OU ». C'est une constante dans toutes les populations encore présentes sur notre planète.

Comme les animaux...

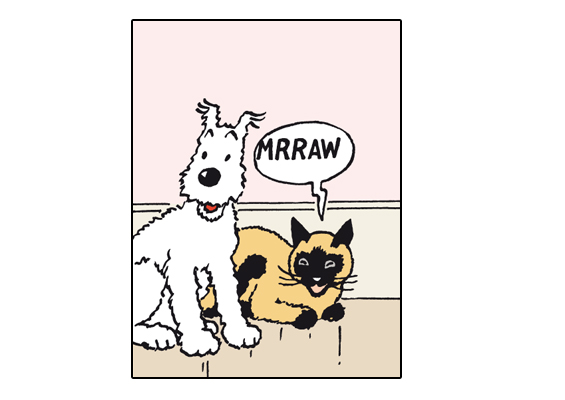

Le paradoxe, c'est que l'origine de notre langage, réservé au seul être humain, se trouve dans la part animale qui est en nous ! Les premiers hommes ont émis des sons gutturaux, très semblables à ceux qu'ils entendaient dans leur environnement. La bande dessinée a rappelé que les animaux possèdent leur manière de faire comprendre qu'ils sont contents, heureux, malheureux, nerveux, fâchés, prêts à passer à l'attaque, soumis à la douleur, etc. Un gorille content pousse un « groumpf » heureux. N'est-il pas imité par certains humains ; ne parle-t-on pas de « grognement de satisfaction » ?

Milou dispose d'un large éventail de sons qui ne se limitent pas au « wouah, wouah ! ».

Cela dit, les sons en A sont les plus répandus et, sans doute, les plus anciens. Quand un animal - ou un homme - veut montrer son triomphe, il ouvre la bouche en grand et émet un A bien senti ! Les sentiments les plus basiques entretiennent un rapport étroit avec le A : la douleur (« aïe »), la satisfaction (« Aah »), la joie (« Ah, ah, ah »).

Ce n'est probablement pas pour rien que, bien plus tard, les premiers alphabets, apparus autour de la Méditerranée, ont placé le A en tête de l'ensemble de lettres. Le A pourrait bien être le premier son commun à tous les hommes...

Alors, on se parle ?

Une fois que l'on a tenté d'identifier l'origine des sons et mots émis par un homme, encore faut-il savoir comment ce son ou ce mot a été compris par un interlocuteur. Autre question : quand le mot (« pomme », par exemple) a été compris, comment a-t-il été adopté par le groupe ? En d'autres termes, pourquoi et comment l'ensemble des hommes d'un groupe a-t-il accepté que « pomme » désigne un fruit bien précis ? On a vu, au début de ce journal, que la pomme portait d'autres noms en anglais, en allemand, en néerlandais, en persan et dans bien d'autres langues. Les scientifiques ont remarqué que, plus un objet avait de noms dans les différentes langues, plus il était facile à identifier. En effet, chaque groupe linguistique porte un regard subtilement différent sur un même objet. Il se pourrait que la pomme, étant tellement répandue en Europe du Sud, ne déclenchait pas un sentiment de satisfaction chez celui qui la cueillait. D'où un son en O, comme dans « pomme » et dans « bof », qui contient un côté blasé. En revanche, dans des régions plus froides, trouver une pomme comestible était une petite fête - d'où les appellations en A « apple », « apfel », « appel ».

Toutes les langues qui ne se parlent pas

Le langage, ce ne sont pas que des sons et des mots. Les animaux ne l'ont pas oublié ! Bizarrement, le langage a appauvri la perception de la nature par l'homme. Si les animaux n'utilisent pas les mots et le parler articulé, ils communiquent de manière parfois très subtile par des signes que l'homme ne voit plus.

Un poil hérissé, accompagné d'un rictus révélant les dents ? Le chat est fâché ! Ses oreilles aplaties ? Il a peur. Il vous regarde fixement dans les yeux ? C'est un défi. Certains animaux changent de couleur, selon les sentiments du moment - peur, séduction, etc. Les chiens disposent d'un odorat près de 40 fois plus développé que le nôtre.

Ce langage non-parlé est essentiel pour la survie des animaux dans leur environnement naturel. Si les mots nous font survivre dans un environnement urbain, ils ne nous sont pas d'un grand secours au cœur d'une forêt tropicale... Bien sûr, nous ne serons pas trop dépaysés si nous rencontrons des Arumbayas (bientôt présents au Musée Hergé).

Mais là encore, les Bruxellois seront favorisés : la langue arumbaya est largement inspirée par le dialecte de la capitale belge !

Le Journal

Le Journal Forums

Forums Livres (e-books)

Livres (e-books)