Des animaux fantastiques

D’aucuns le savent, au panthéon des créatures fabuleuses, le dragon occupe depuis « fort fort longtemps » une place de choix. Sans doute parce qu’il est présent dans toutes les cultures du monde notamment, par le biais des religions, des mythes, des légendes, de l’héraldique mais surtout, par celui de la création artistique dans son ensemble (peinture, sculpture, littérature, cinéma, jeux, publicité, etc.).

Autant dire qu’il est partout, même dans l’œuvre d’Hergé. Alors, comment est-il parvenu à s’immiscer dans ses créations ? C’est ce que nous allons découvrir au travers de ce nouveau dossier de fond.

« Qui veut devenir dragon doit d'abord manger beaucoup de petits serpents »

Il semblerait qu’Hergé ait respecté le conseil avisé de ce proverbe chinois puisqu’avant de se pencher pleinement sur la question, il s’est d’abord appliqué à représenter un « modèle » reptilien bien connu, car communément répandu : le serpent.

C’est au Congo – et par deux fois – que les créatures serpentiformes font leur apparition dans les aventures africaines du jeune reporter. En s’attaquant subrepticement à l’homme-léopard caché derrière Tintin, d’abord, avant d’avaler Milou comme une bouchée de pain… euh de chien, ensuite. Tantôt protecteur, tantôt agresseur, donc. D’entrée de jeu, les serpents révèlent ainsi leur nature ambivalente.

_o.jpg)

Mais avant d’aller plus loin, arrêtons-nous un instant sur l’histoire du « boa à pattes » car elle appelle à commentaire. Hergé s’inspire ici d’un gag bien senti, publié onze ans plus tôt, par Benjamin Rabier, dans un hebdomadaire humoristique : Le Journal amusant. Et la similitude entre les deux séquences est frappante. A tel point que le style montre clairement que le jeune élève belge a parfaitement bien assimilé – et même digéré, aussi – les préceptes graphiques de son maître à dessiner.

De fait, à l’instar de l’homme qui faisait rire les animaux, Hergé propose ici un serpent expressif bien peu réaliste. Si bien que ses deux héros ont affaire à une longue tubulure stylisée, dorsalement striée à bec… de canard ! Faut-il y voir une allusion à Gédéon (personnage créé par Benjamin Rabier en 1923) ? Peut-être, mais rien n’est moins sûr. En tout cas, ce qu’il faut retenir ici, c’est qu’il s’agit-là d’une figure efficacement simplifiée qui a « gardé la pureté des formes originelles », pour citer le peintre Paul Gauguin.

Grâce à cela, le voici proche du symbole. Tellement proche que Tintin n’hésite pas à apporter lui-même la touche finale, histoire de boucler la boucle et de transformer – une bonne fois pour toute –, ce reptile commun en Ouroboros, le mythique serpent qui se mord la queue.

Pour Tintin pardi ! Car en Inde, dans Les Cigares du Pharaon, Hergé réserve à son intrépide héros une nouvelle rencontre au sssssommet dont il se serait bien passé, détournant au passage – et sans le savoir –, les mots du philosophe Klaus Wentz, de la façon suivante : « là (d’)où (sortent) le(s) serpent(s), un dieu le(s) précède ».

Le dessinateur place effectivement cette scène sous l’égide de Vichnou avant de faire s’envenimer les choses. Et c’est bien normal puisque, dans la cosmogonie hindoue, cette divinité protectrice de l’univers, de l’équilibre et du temps s’accompagne presque toujours de l’Ananta, un cobra polycéphale sans fin.

Comme à son habitude, Hergé propose ici une interprétation personnelle en remplaçant l’immense créature originelle par une armée de cobras à lunettes. Une séquence qui, de fait, n’a rien à envier aux films d’Indiana Jones mais à la différence près, que Tintin, contrairement à son confrère archéologue de cinquante ans son cadet, ne souffre pas d’ophiophobie.

_o.jpg)

Grâce à cet avantage, il bat ses assaillants sur leur propre terrain. A savoir, celui du sang-froid. Car, une fois l’effet de surprise passé, le petit reporter retrouve aussitôt l’assurance qu’on lui connaît et avec elle, l’idée d’une blague « à la Belge » pour pouvoir les neutraliser. Aussi, comme il sait que le chocolat adoucit les mœurs – à l’instar de la musique –, il n’hésite pas à leur lancer la barre chocolatée qu’il conserve précieusement dans sa poche. Tant pis pour son goûter mais, au moins, il n’aura pas eu besoin de se frotter à eux et encore moins de faire se piquer.

Cherchant à s’emparer de cette offrande providentielle, ses adversaires se livrent alors à un impitoyable combat, sans queue ni tête, au point de former un véritable sac de nœuds… ou plutôt une tête de nœuds, puisque cette configuration singulière n’est pas s’en rappeler la chevelure de Méduse, la pétrifiante Gorgone vaincue par Persée. Décidément, quand il s’agit des reptiles, Hergé se plaît à jouer avec leur iconicité. Et ce n’est pas fini…

Jusque-là, Tintin s’est toujours bien tiré de ses tête-à-tête avec la bête. Mais, un autre défi de taille l’attends, désormais. Car, curieusement, à mesure qu’il saute d’albums en aventures, le calibre de ses adversaires ne fait qu’augmenter. Finis donc, les gentils serpents à pattes folles et autres gloutons rampants à lunettes. Place, désormais, à d’énormes monstres… sacrément constricteurs.

Preuve que le dessinateur et son personnage s’enhardissent. Le premier, sur le plan technique, puisque que ses créatures sont d’un réalisme de plus en plus saisissant et donc, effrayant. Le second, sur le plan personnel, puisqu’avec ces duels musclés, il s’affirme. Mieux, il s’accomplit – acquérant, au passage, une nouvelle dimension héroïque.

copie_o.jpg)

Mais d’ailleurs, ne serait-ce pas là une interprétation revue et modernisée d’une lutte symbolique bien connue ? Si, bien sûr. Celle – manichéenne – du Bien contre le Mal. Et ce, d’autant plus qu’Hergé semble dessiner, à présent, des dragons qui ne disent pas vraiment leur nom – bien que leur corpulence, outrageusement démesurée, parle pour eux. Preuve irréfutable que Tintin est de la même trempe qu’un Hercule, qu’un Perceval ou qu’un de ces saints moyenâgeux pourfendeurs de démons.

Dans ce cas, ces adversaires hors-normes ne sont que des faire-valoir visant à révéler la force et la noblesse intérieure qui l’animent. Car, pour triompher d’eux, le jeune reporter devra immanquablement faire preuve de bravoure. Une qualité dont seuls les vrais chevaliers disposent.

Le réveil du dragon

A partir des années 1930, Hergé doit sûrement pressentir que la rencontre entre son protégé de papier et l’animal fantastique est pour bientôt. Ce pourquoi, il s’improvise rapidement créateur de dragons. Et comme il sait qu’avec ces créatures fantaisistes, tous les coups de crayon sont permis, il va tester plusieurs approches avant de se frotter à la légende.

Aussi à l’aise sur les planches de BD que dans l’illustration promotionnelle, Hergé profite d’une commande du grand magasin belge « A l’Innovation » pour se jeter à l’eau. L’enseigne lui demande alors de créer sa future campagne jouets. Tout un programme !

Et c’est dans l’actualité bouillonnante du moment qu’il pêche la star qui animera sa réclame : le monstre de l’Escaut, sorte de cousin fluvial éloigné du Nessie écossais. Il faut dire aussi que, depuis la première apparition du géant des Highlands, en 1933, les témoignages relatifs aux monstres marins se multiplient un peu partout en Europe, y compris en Belgique.

Les experts, également. D’ailleurs, selon eux, même s’ils partagent de nombreux points communs avec les dragons, il serait plus juste – et plus approprié, donc – de les nommer « draconidés ». Mais qu’importe car pour Hergé cela n’a aucune espèce d’importance. Lui a surtout à cœur de livrer un projet au capital sympathie bien inspiré.

_o.jpg)

Par souci de véracité – et de crédibilité, surtout –, il veille à ce que sa créature soit parfaitement bien adaptée à son milieu. Il la conçoit donc aptère (autrement dit, sans ailes) et serpentiforme, avec un large corps mu par de puissantes pattes et une longue queue semée d’épines dorsales, faisant office de gouvernail.

Mais il n’oublie pas pour autant que sa mascotte s’adresse, avant tout, à un jeune public. Aussi, pour éviter de l’effrayer, il transforme ce colosse aux pieds agiles en un monstre gentil au regard doux et rieur. Il prend également le soin d’arrondir les angles de sa « ligne de crêtes » et de lui dessiner, de belles et amples oreilles, dont la forme ressemble à s’y méprendre à celles de Milou. Et cerise sur le gâteau… ou plutôt, poils sous le menton, puisqu’il le dote aussi d’une amusante barbichette en forme de panache ébouriffé qui contribue, à sa manière, à accentuer le caractère jovial et bon enfant de sa personnalité.

_o.jpg)

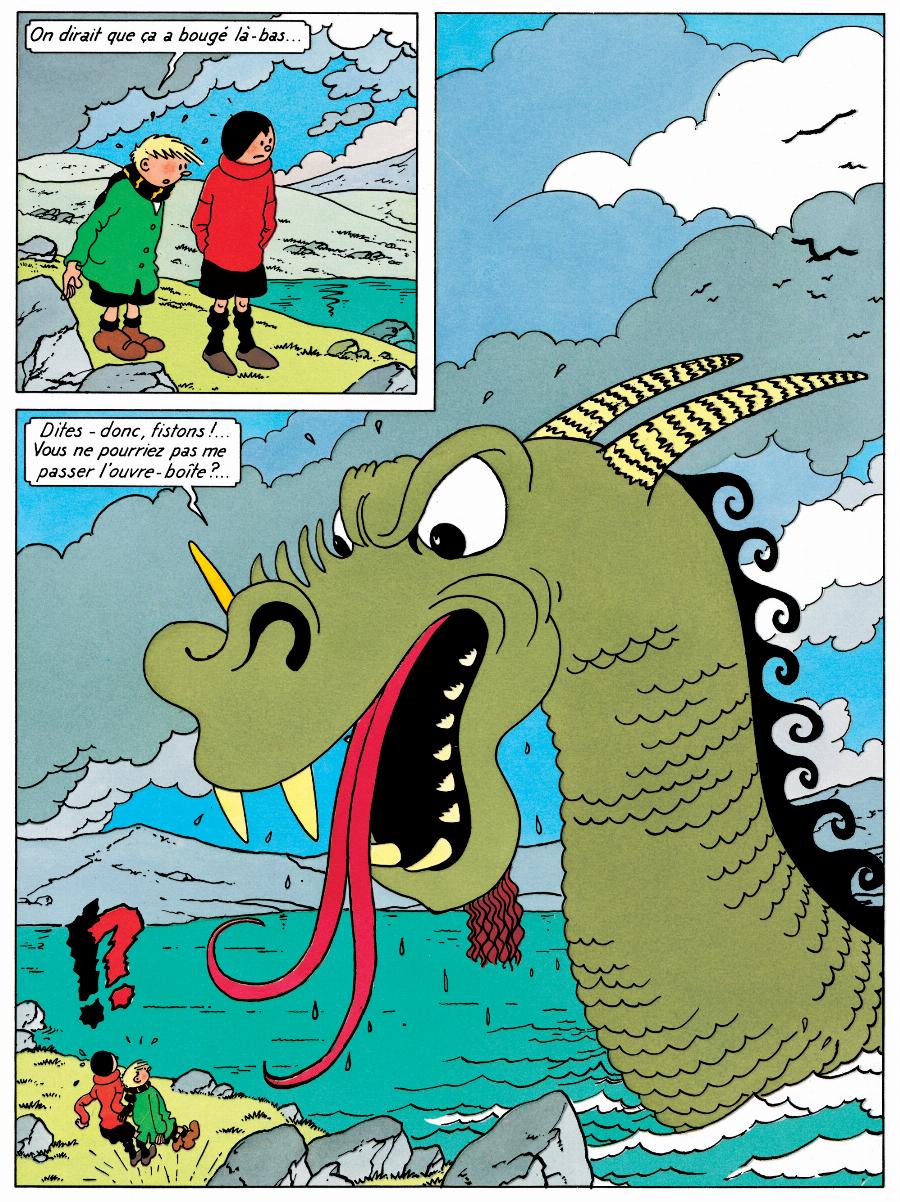

Quand on parle du loup… euh du Loch, il paraît qu’on en voit la tête. Enfin, parfois seulement. Car, comme le confirme une certaine chanson de Michel Sardou : « on le voit nager certains soirs d’été (avant de) replonger pour l’éternité ». De fait, rares sont ceux qui ont eu la chance de l’apercevoir. Mais Quick et Flupke, eux, grâce à leur créateur, comptent parmi ces gens-là.

C’est dans le Petit XXe du 18 janvier 1934 qu’Hergé leur concocte une entrevue qu’ils ne sont pas prêts d’oublier. Et pour cause. Les gamins de Bruxelles se font furieusement alpaguer par un immense dragon aquatique, au regard torve, à la gueule grande ouverte et aux naseaux retroussés. L’animal fait preuve d’une colère sciemment disproportionnée pour leur quémander un ouvre-boîte. Oui oui, vous avez bien lu, un ouvre-boîte ! Alors qu’il possède des crocs acérés comme des baïonnettes. Preuve que la créature n’est sympathique et avenante que dans les contes et les publicités pour enfants.

Outre son effet comique garanti, cette interpellation musclée permet d’apprécier le travail artistique d’Hergé. Cette fois-ci, il s’agit pour lui de représenter un effrayant spécimen de taille adulte. De fait, il n’hésite pas à forcer ses traits et à les détailler aussi, pour en affirmer le caractère.

Mais au fait, pourquoi le dragon est-il si méchant ? Tiens, en voilà une bonne question. Eh bien parce qu’en Occident, il a toujours été culturellement associé à l’ennemi public numéro un : Satan, le roi des Enfers. C’est pourquoi, d’ailleurs, les espèces les plus féroces portent de longues cornes et ont cette fâcheuse tendance à cracher du feu. Dressée par son diable de maître et animée du même esprit redoutable et malfaisant, cette figure des ténèbres ne pouvait que logiquement semer la terreur et engendrer le chaos.

Tandis qu’en Orient, le dragon montre une toute autre facette de sa personnalité. Il compte parmi les quatre animaux magiques dits « de bonne augure » et est donc source de chance, d’abondance et de connaissance. En outre, sous ses airs titanesques, on lui prête volontiers une âme noble et un cœur pur. Ce qui fait de lui un sage puissant, fort et bienveillant. Voilà qui est tout de même bien plus réjouissant !

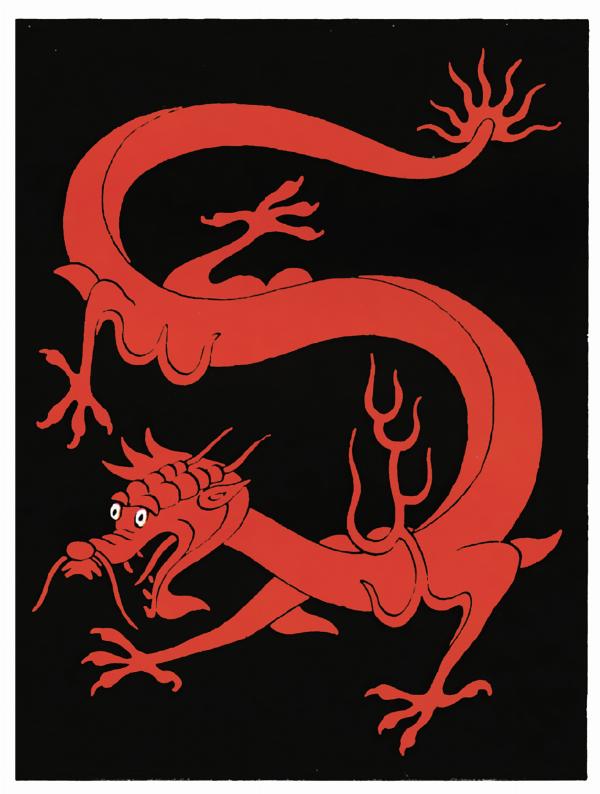

Entre-temps, Hergé est devenu expert ès-dracologie. Et ça tombe bien puisqu’en 1936, dans Le Lotus bleu, il envoie son petit héros en Chine – le pays des dragons –, pour percer à jour un vaste trafic d’opium. Raison pour laquelle, il utilise l’animal comme motif principal de son illustration de couverture et ce, bien qu’il ne joue aucun rôle dans l’histoire. Mais grâce à son ami Tchang-Tchong-jen, il sait combien il est incontournable et donc, indispensable dans la vie culturelle de ce pays.

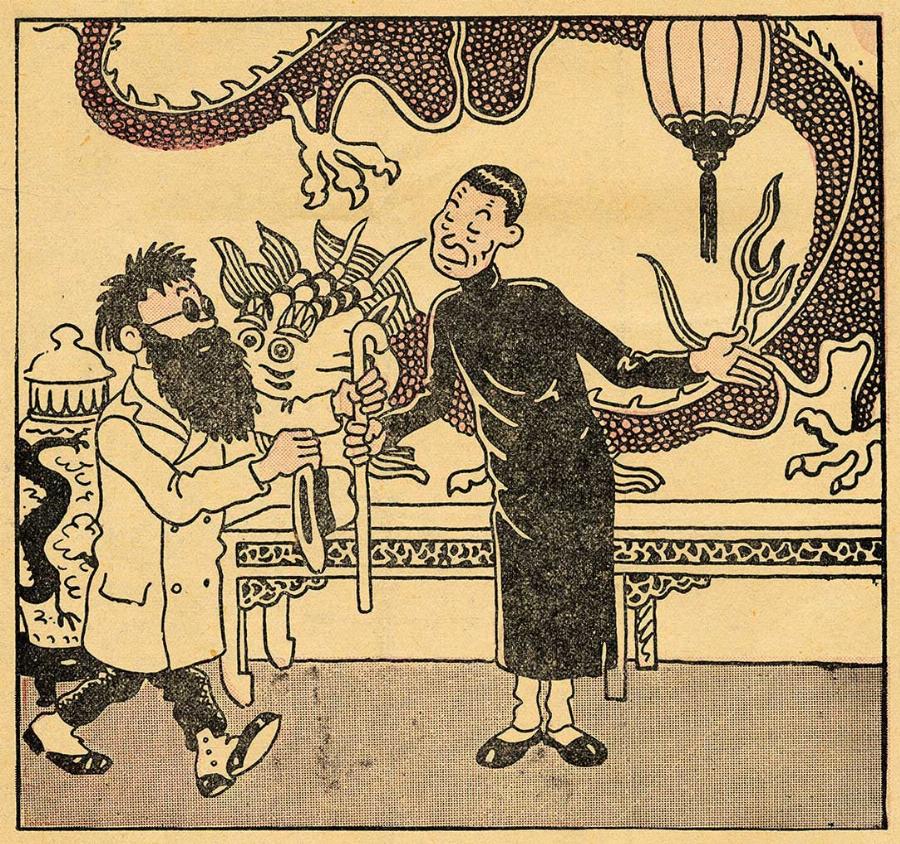

Aussi, comme il s’agit d’un animal totémique protecteur, il fait en sorte que son personnage ne s’éloigne jamais trop loin – ni trop longtemps – de lui. Sa présence est donc discrète mais récurrente tout au long du récit. Grâce à cela, le dragon vit une vie indépendante en glissant de potiches, en lanternes et de décors muraux en costumes traditionnels.

A noter, toutefois, que dans la version originale en noir et blanc de l'album, parue en 1936, ses apparitions sont plus rares que dans celle, entièrement remaniée et colorisée de 1946. Les éléments de décors sont parfois réduits à leur plus simple appareil – voire carrément absents – afin de ne pas nuire à la lisibilité de l’action.

_o.jpg)

Bien qu’il existe une grande diversité de dragons et de monstres serpentins dans la culture chinoise, Hergé a pris le parti de ne représenter qu’une seule et même espèce. La plus connue, en l’occurrence : le Lóng moustachu et barbichu à cornes qu’il représente généralement dans une posture ondulante en forme de « S ».

Toutefois, pour varier les plaisirs, il les décline en différentes nuances et ce, d’autant plus que la couleur ajoute un caractère allégorique à sa valeur symbolique initiale. Le rouge, par exemple, symbolise le bonheur en plus de la chance. Le noir, quant à lui, est souvent lié aux catastrophes naturelles (tempêtes, inondations, etc.) ou aux actes de vengeance. Le jaune, en revanche, peut contrôler le temps et les saisons. Il évoque aussi le pouvoir, la richesse ou la prospérité commerciale. Tandis que le bleu – qui est ici directement lié à la technique de la porcelaine – incarne la paix, la guérison ou le repos.

_o.jpg)

Enfin, pour conclure, sur la charge symbolique du dragon chinois, rappelons que durant deux millénaires, l’animal fut aussi l’emblème de la toute-puissance impériale. Et ce, pour la simple et bonne raison que, selon la mythologie, chaque empereur était le fils d’un dragon. Alors de là à dire qu’il symbolise le pays lui-même, il n’y a qu’une griffe !

Textes et images © Hergé / Tintinimaginatio - 2024

Le Journal

Le Journal Forums

Forums Livres (e-books)

Livres (e-books)