Bourre-pifs et castagne : Tintin bagarreur

Héros infatigable, détective à l’intuition fine et au sens aigu de la justice, Tintin n’est pas seulement ce jeune reporter à la mèche rebelle, animé par l’honnêteté et la curiosité. Il est aussi, et peut-être plus qu’on ne le dit, un combattant habile, un bagarreur audacieux, capable de se défendre avec une énergie et un sang-froid qui forcent l’admiration. Affrontant le danger avec la même détermination qu’il parcourt le monde, et lorsque la parole échoue, c’est le poing qui parle.

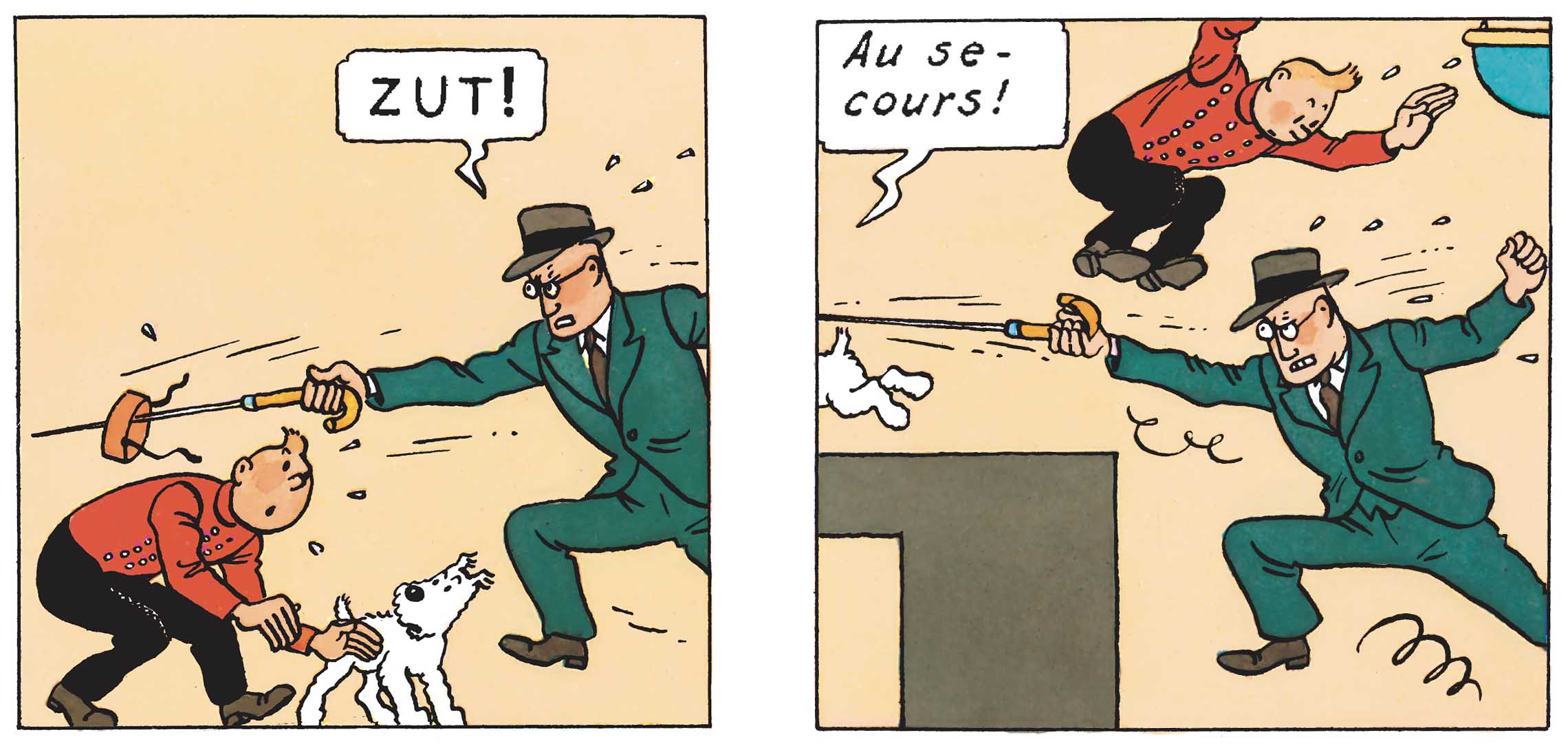

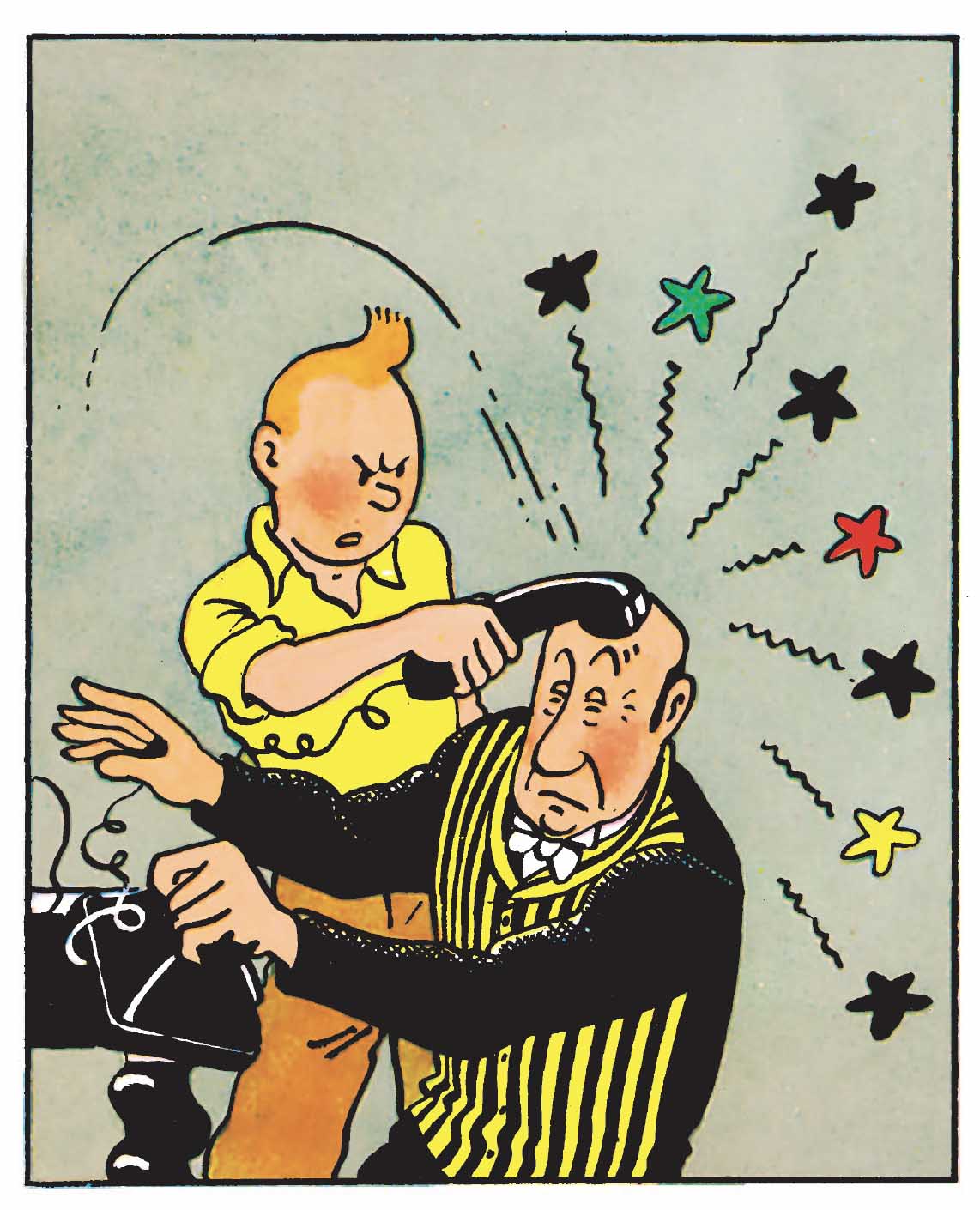

À mains nues, il se mesure à plus fort que lui, sans jamais céder au désespoir ; armé d’un bâton, d’un manche à balai ou d’un revolver volé à l’ennemi, il improvise, frappe, désarme, renverse. Sa silhouette fluide traverse la mêlée pour rouer de coups les sbires et autres paltoquets de basse-cour, parfois de manière inconsciente, mais mû par une force morale supérieure et une fidélité indéfectible à ses compagnons de route.

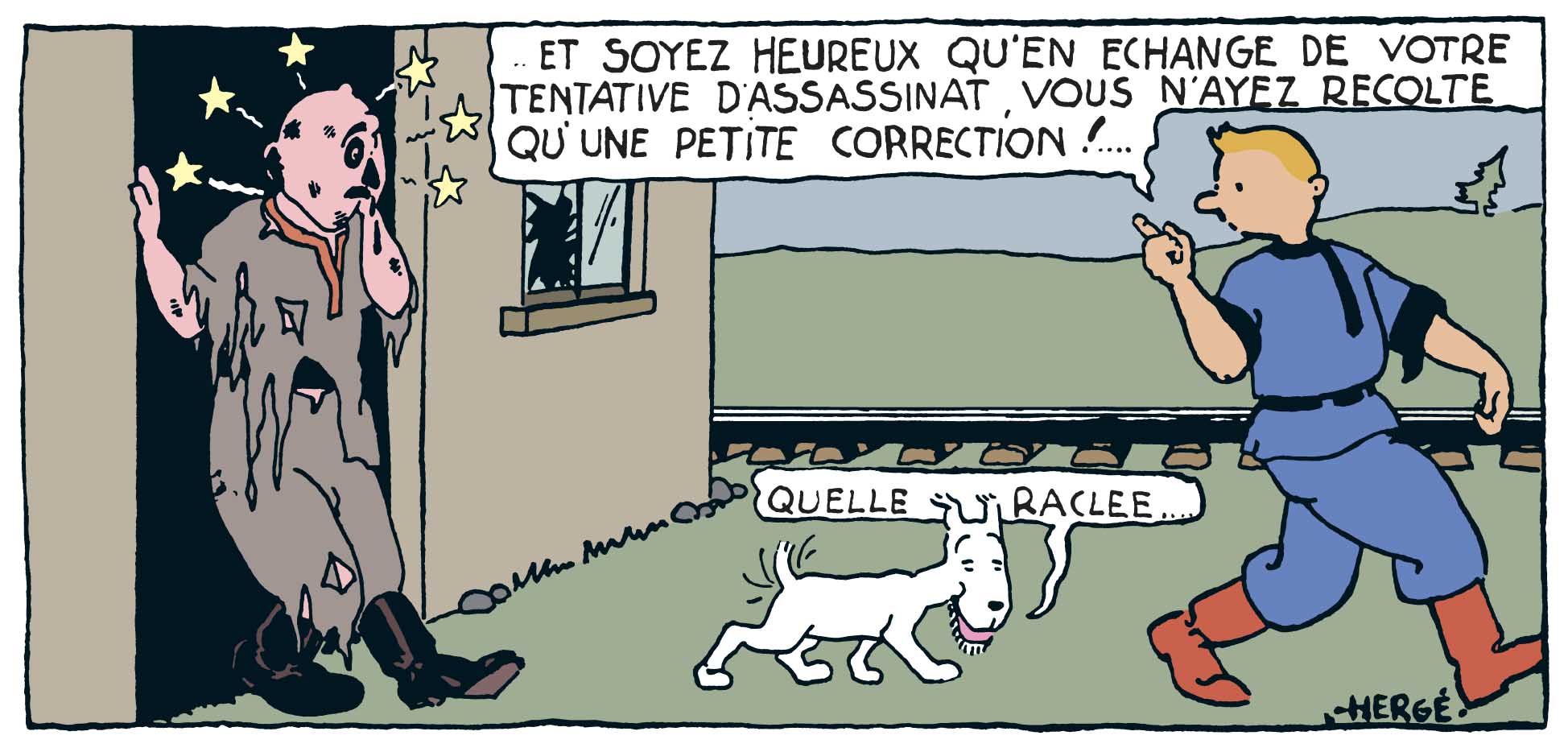

Si seulement c’est nécessaire, Tintin distribue uppercuts, crochets et gifles comme autant de réponses aux mufles patibulaires, aux nervis sans scrupule et aux traîtres déguisés. En Tintin se conjuguent la bravoure du justicier et l’élégance du pugiliste.

"On n’est pas venu ici pour beurrer des tartines !" (1)

Depuis 1929, la série Tintin alterne avec allégresse aventure, enquête, humour et suspense, mais sans jamais ignorer l'affrontement physique. De la première charge à coups de poing aux duels orchestrés comme d’élégantes chorégraphies graphiques, les bagarres constituent un élément structurant de la narration, vecteur de tension dramatique, catalyseur de situations inattendues, mais toujours édulcorées, jamais fatalistes.

Mais avouons-le d’emblée, Tintin se prend aussi des roustes. De celles qui marquent le corps et l’esprit. Et un mot clé revient sans doute comme un tintinnabule dans ses albums : « assommé ».

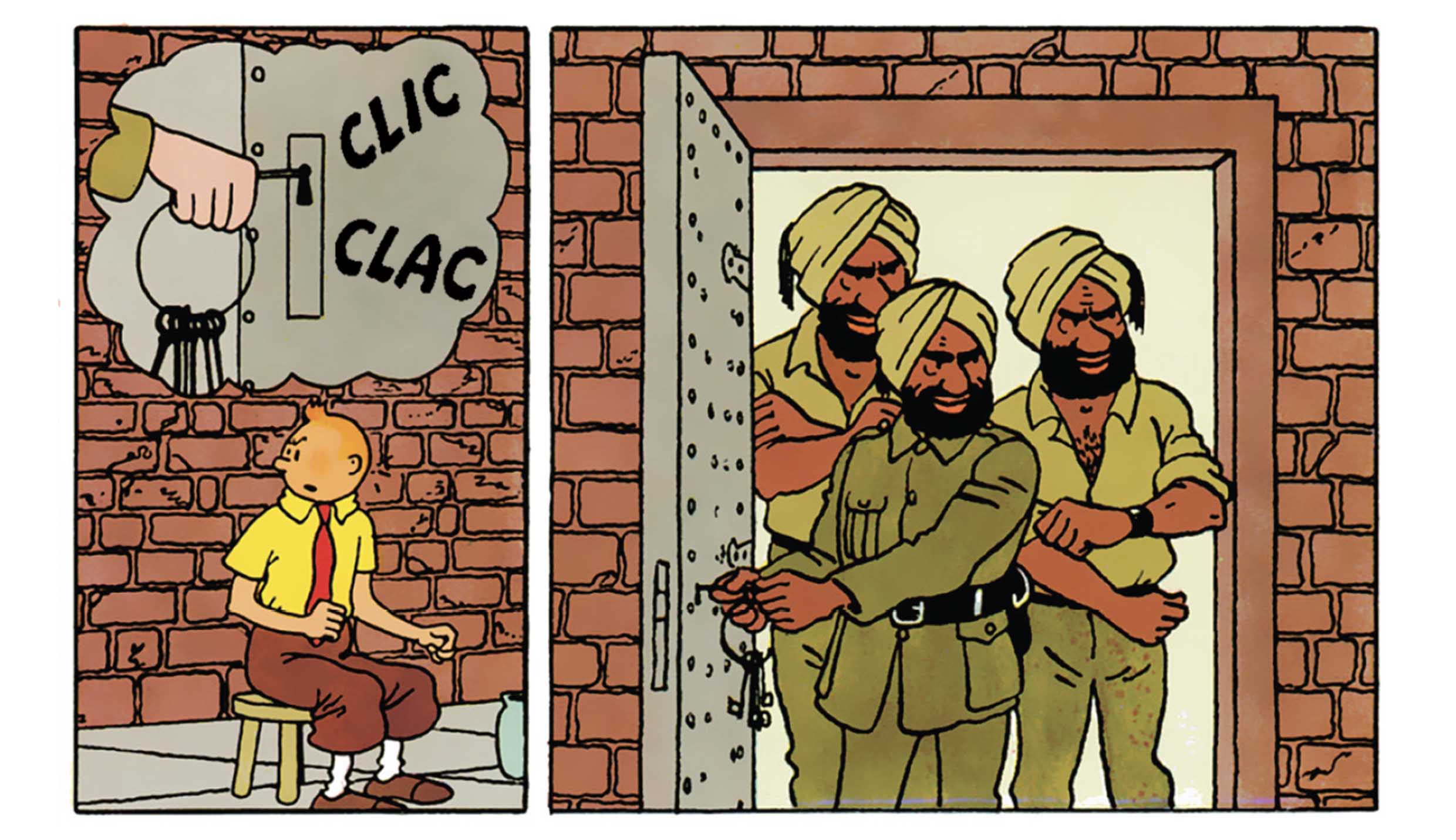

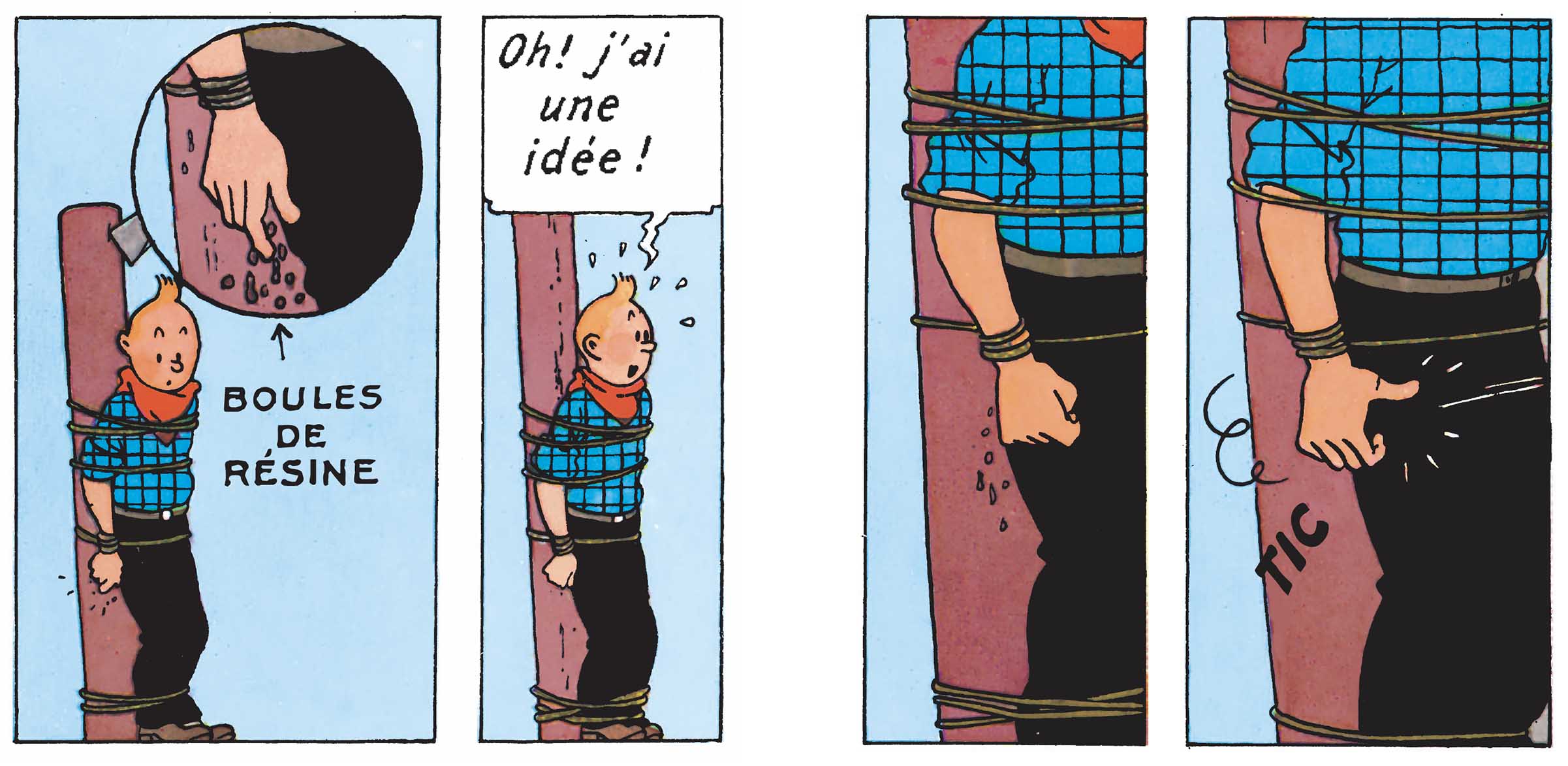

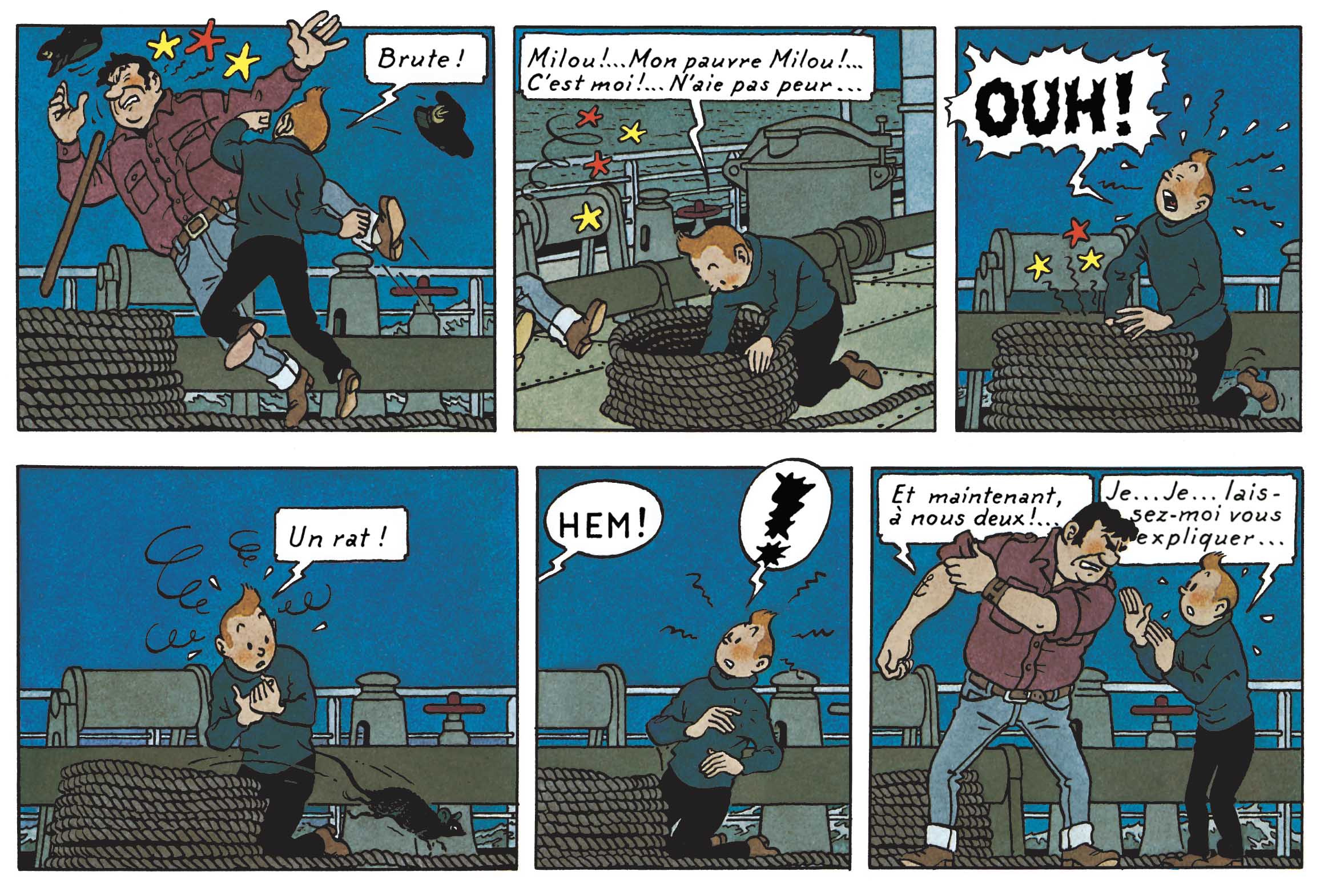

Car notre intrépide aventurier est souvent pris au dépourvu, d’un coup net et sans bavure dans le dos, et souvent sur la tête, à l’image des pleutres qu’il croise à longueur de chemin. Il titube, s’évanouit et se réveille dans les pires situations possibles. Heureusement, avec Milou non loin ou quelque artifice savamment orchestré par Hergé, il en ressort avec quelques contusions, mais la vie sauve. Ouf ! Même attaché à un poteau, à la merci des Indiens qui ont été dupés par son adversaire, il renverse la situation de main de maître. Et des étoiles qui défilent en rang serré au-dessus de sa tête, ce n’est pas ce qui manque. Quel que soit le pays ou la région, Tintin s’évertue à tomber dans des situations plus décapantes les unes que les autres.

"Je vais lui faire une ordonnance, une sévère. Et une qu’il va sentir passer !"(2)

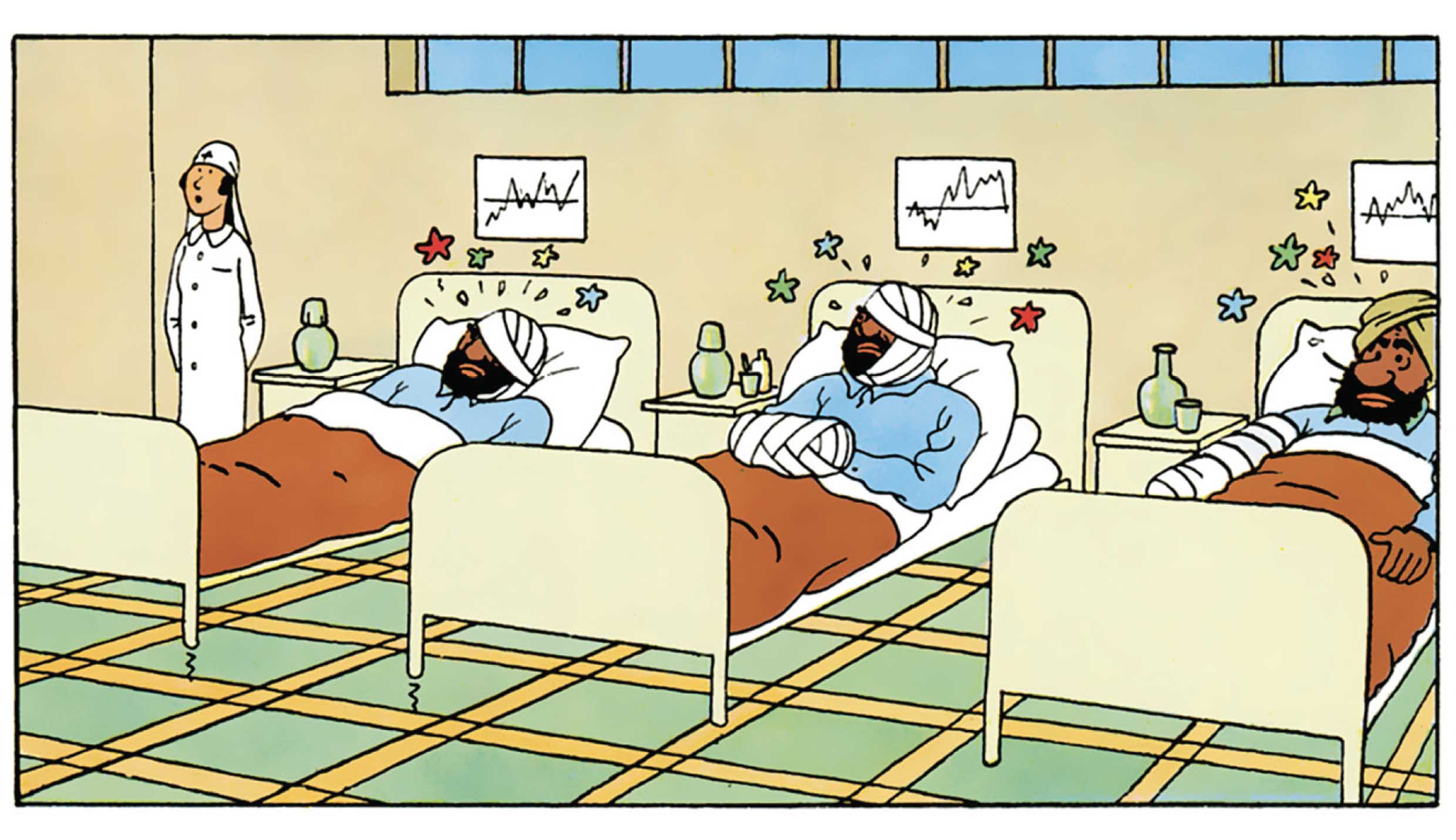

Les scénarios d’Hergé trouvent dans la bagarre un moyen efficace : déclencher un suspense, transformer l’antagonisme latent en conflit visible, ou ponctuer l’intrigue par un tournant spectaculaire. Ainsi, dans Le Lotus bleu, Tintin s’illustre seul face à ses adversaires, ce qui installe un face-à-face dynamique, sans intervention extérieure. Petit et frêle d’apparence, il n’en demeure pas moins féroce quand il le faut. Et face au nombre, il mise sur la qualité, envoyant à l’hôpital une tripotée de sanguins venus lui mettre des bâtons dans les roues.

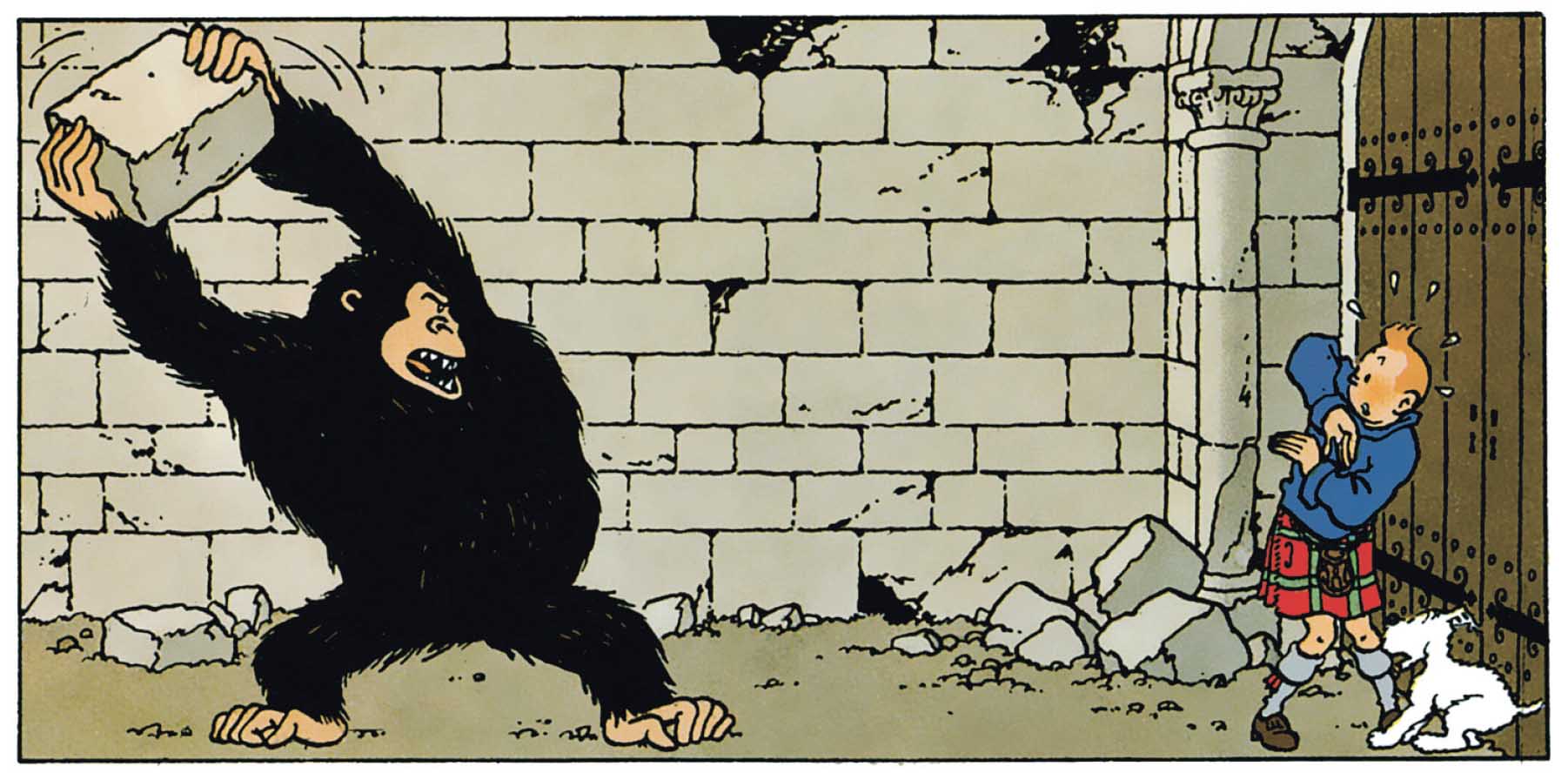

Dans L’Île Noire, Tintin se retrouve face à une masse noire et poilue, plus bête qu’homme : le gorille Ranko. Il brandit un bâton, minuscule face à la bête, mais ça ne marche pas. Il lance un caillou, sans plus d’effet. Rien n’y fait. Tintin, fragile silhouette face à un mur vivant de muscles et de colère, recule, tremble, cherche une échappatoire. Pas de dialogue, pas de plan B immédiat : juste un face-à-face absurde et déséquilibré. Un gosse malin face à une montagne. Et pourtant, il tient. Il ne cède pas.

"Moi, les flingues, j’les aime bien… quand c’est moi qui les tiens !"(3)

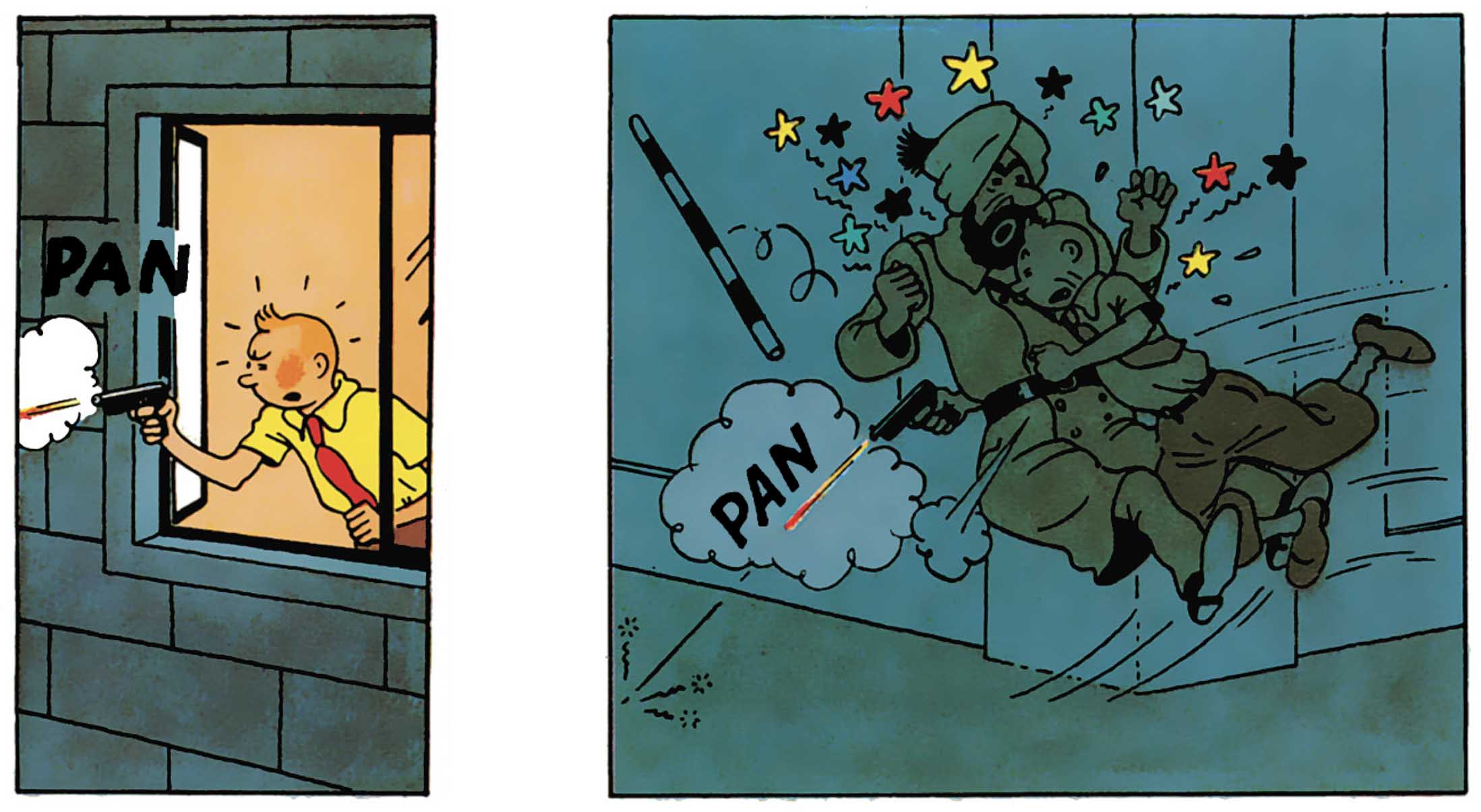

Hergé applique à ces affrontements les principes de la ligne claire : aucun flou, aucun décor absent, chaque geste est limpide, chaque mouvement compréhensible. Le style graphique, hérité du cinéma muet burlesque, offre à la violence une justesse visuelle intransigeante : les personnages sont systématiquement dessinés en plan large ou rapproché selon l’intensité de l’action, et la disposition des cases contrôle la chorégraphie. Et rien n’est plus cinématographique qu’une arme, objet favori du gangster et trafiquant de drogues en tous genres.

Dans Tintin en Amérique, l’occasion est toute trouvée au pays de Calamity Jane et de Davy Crockett. Le western spaghetti n’est jamais très loin dans une ambiance Far West ressuscitée pour l’occasion. À cheval, il s’élance à vive allure et parvient sans difficulté à mettre un soudard au tapis. Sous un soleil de plomb, au pays des Incas, il y a aussi le goût prononcé des armes qui s’entrechoquent. Chaque plan est minutieusement structuré, l’espace est exploité pour accentuer la montée de la tension juste avant la confrontation. Et quand il s’agit de passer inaperçu dans le Shangaï occupé par le Japon, pas de doute, la poudre se sent à des kilomètres : Tintin doit vite se mettre à couvert.

"Quand on m’en fait trop je dynamite, je disperse, je ventile"(4)

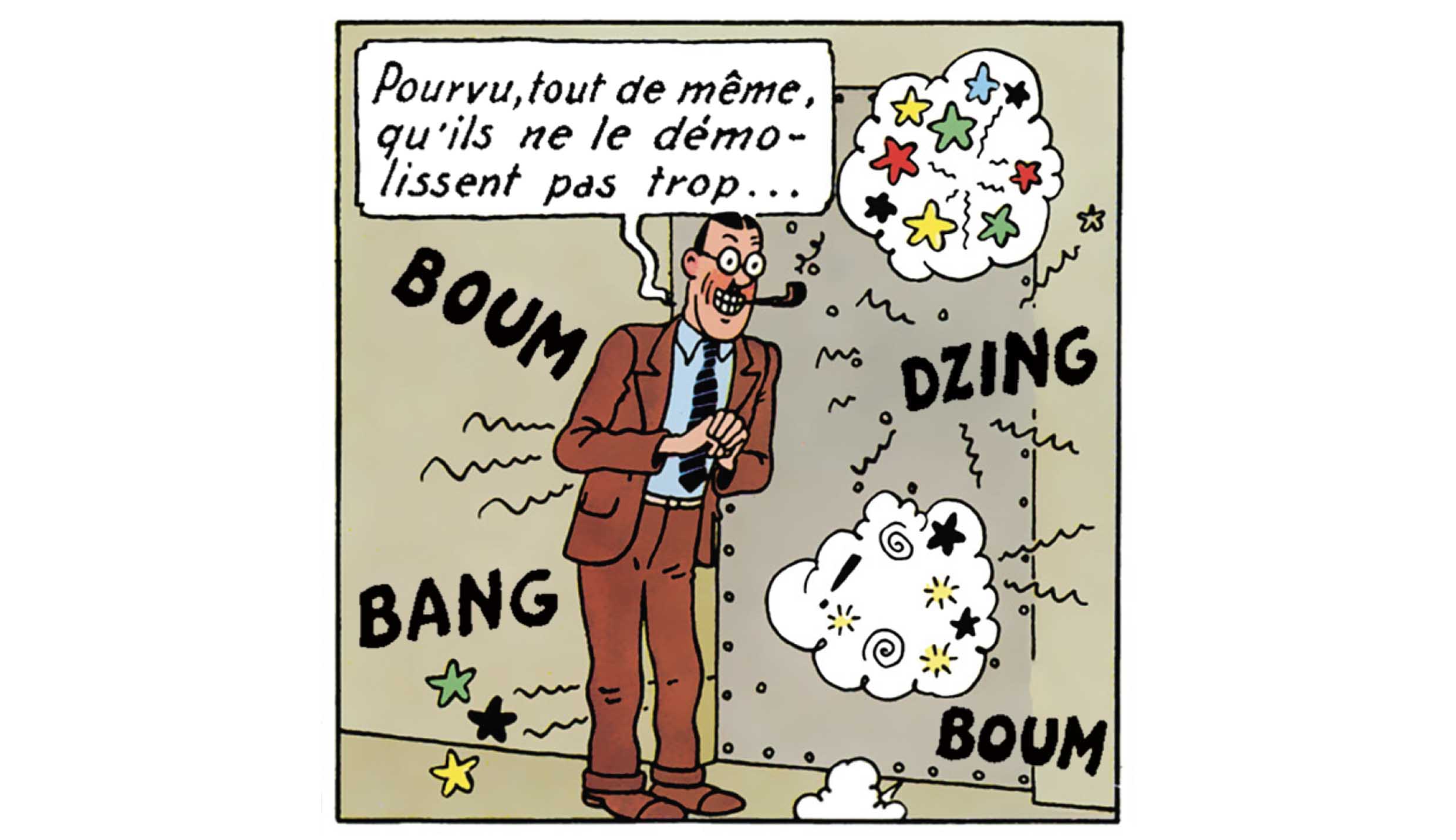

Les bagarres ne se contentent pas de faire bouger les corps, elles les transforment aussi en vecteurs comiques : les injures fleuries du capitaine Haddock, les chutes théâtrales de Dupond et Dupont, les étourdissements plus risibles que dangereux de Tournesol, et bien entendu Tintin se contorsionne dans tous les sens pour échapper au pire. Si on plisse les yeux, l’influence des maîtres du slapstick – Chaplin, Keaton, Lloyd – peuvent se percevoir dans les étirements de Tintin pour se sortir du pétrin.

Et pour bien faire, notre héros est le champion de l’esquive. Lors des échauffourées, l’agilité de notre reporter est en tandem avec un autre acteur clé de son aventure : la chance. Combien de coups et balles sifflant tout près de son oreille l’ont loupé de peu. Mais attention, ne diminuons pas non plus ses mérites, Tintin à la grâce de la jeunesse et met à mal toutes les statistiques à son encontre. N’est pas né celui qui remontera les bretelles de Tintin !

"On ne frappe pas plus fort que la vie"(5)

Cette farandole de châtaignes, de beignes, de mandales ou autres joyeuses torgnoles permet de cacher la forêt derrière l’arbre. Si les coups pleuvent, rien de sanguinolent n’est montré. Cette violence retenue illustre un non-alignement avec l’esthétique du gore : les coupables sont punis physiquement mais jamais éliminés manu militari. Tintin se bat pour légiférer la justice, non pour infliger une souffrance gratuite, incarnant un héroïsme moral dégagé de tout cynisme.

Dans le monde de Tintin, les combats n’ont jamais de sang visible, et si les morts de personnages très secondaires sont énoncées sans fracas, il n’y a pas à proprement parler de cadavre après une rixe ou un combat qui s’est mal terminé. Cette règle a néanmoins de très rares exceptions, à l’image quasi explicite de deux morts, dans une mise en scène presque théâtrale, avec des démons ailés rigolards.

"Des quidams pour ramener leurs fraises ? Allons, allons, ne nous fâchons pas !"(6)

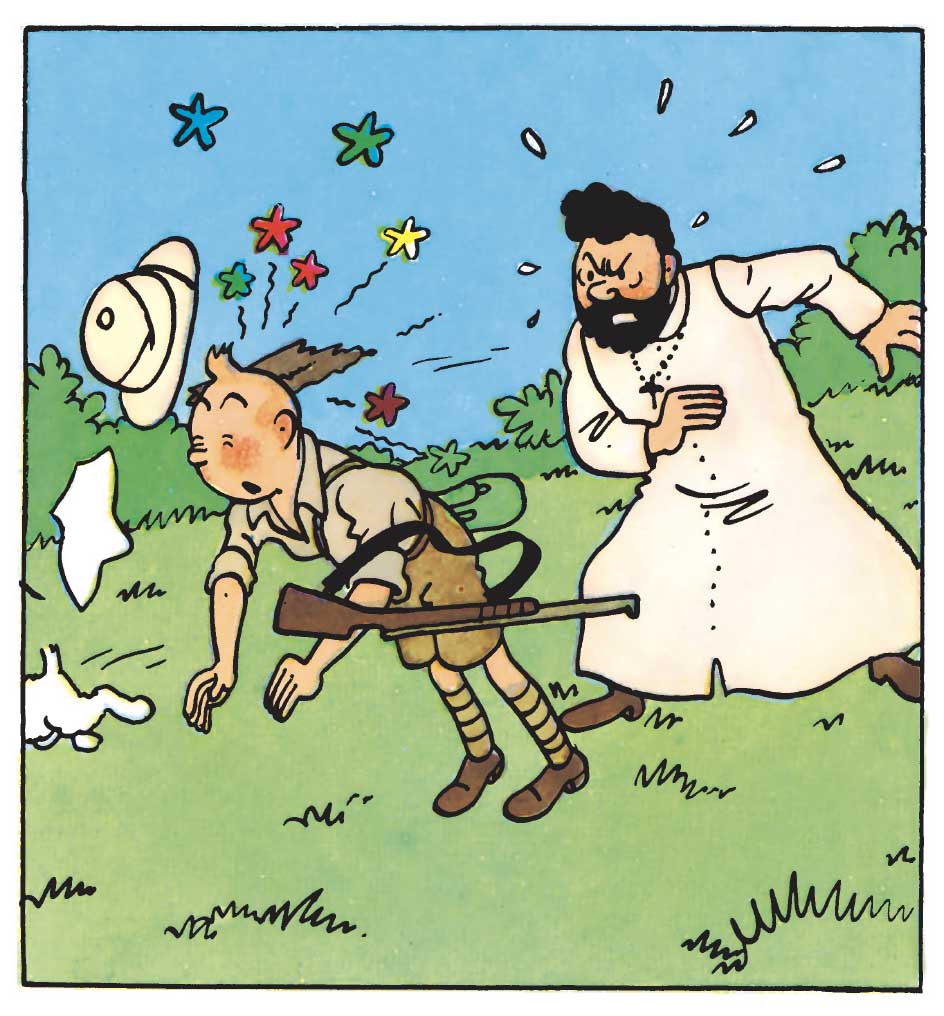

Tintin est-il un bon combattant ? Dans Le Lotus bleu, il expédie un importun à coups de pied. À coup de crosse, il se débarrasse d’un coquin à ses trousses dans Le Temple du Soleil. Et il fait d’ailleurs une chute invraisemblable après une altercation mémorable dans Tintin au Congo. Les situations sont variées et presque toujours cocasses.

Ainsi, nous avons vu ses moments de faiblesse, mais aussi ses prouesses et exploits, chance ou non mise de côté. C’est aussi dans l’affrontement que se révèlent les personnalités : Haddock, rugueux et spontané, agit de manière impulsive ; les Dupond(t), maladroits, déclenchent des altercations plus par incompétence que par malveillance.

Quant à Tintin, il reste toujours mesuré, déterminé, même lorsqu’il affronte des adversaires armés ou violents, fidèle à l’image du reporter-fils idéalisé par Hergé, mélange d’intelligence, de bravoure et de quête morale.

Hergé élabore les séquences d’action comme un réalisateur de film : il développe des ellipses fortes, des travellings graphiques, des cadrages variés qui amplifient le suspense et l’élan visuel. Comme dans un plan-séquence, chaque mouvement fragmenté devient un instant figé, intense.

.jpg)

"Je critique pas le côté farce, mais pour le fair-play y aurait quand même à dire" (7)

Les premières bagarres apparaissent plus brutes, avec des enchevêtrements confus, reflets des débuts d’un dessinateur en quête de maîtrise. Progressivement, elles deviennent plus codifiées : chaque coup est anticipé, chaque réaction a son dessin précis. Ce progrès correspond au raffinement croissant du style graphique d’Hergé et à son exigence croissante comme artiste, perfectionniste jusque dans l'épaisseur uniforme de ses traits.

Elles deviennent plus rares au fil des albums, voire les échanges de coups diminuent jusqu’à devenir inexistants. Tintin ne vieillit pourtant pas, mais son auteur, oui. Peut-être qu’avec le temps, les situations rocambolesques ont fini par atténuer l’impétuosité qu’il donnait au jeune reporter. L’époque changeait progressivement, et il n’y avait plus le même élan.

Par rapport à d’autres grandes bandes dessinées où les castagnes sont grotesques et festives, Tintin offre une violence plus modérée, davantage au service du récit que du folklore comique. La violence exprimée dans les œuvres d’Hergé est un moment pivot narratif, léger, net, presque rituel. Le contraste souligne le ton unique de Tintin : l’aventure éduquée, jamais avilie.

La violence n’est jamais la solution

Hergé, profondément influencé par le burlesque, cherchait une violence accessible aux enfants, sans traumatisme visuel mais capable de faire accélérer le rythme du récit. Les critiques modernes soulignent l’absence de morts explicites ou sanglantes, et remarquent que l’auteur évite soigneusement la mort violente, préférant la fuite du méchant à son effacement. Les bagarres sont ni héroïques ni sauvages, elles sont souvent tout simplent amusantes.

Instrument narratif pour une mise en scène rythmique , il s’agit là d’une manifestation graphique raffinée. La violence est fixée et presque stylisée, audible comme un bruit sec formé de l’ellipse entre deux cases. Elle excuse la tension, propulse l’intrigue, révèle un personnage, amuse, mais reste toujours dans les frontières d’une moralité légère et d’une esthétique claire. Et en plus, elles peuvent être parfois très originales.

Références des citations utilisées comme titres :

- (1), (2), (3) et (4) – Les Tontons flingueurs (1963)

- (5) – Rocky Balboa (2006)

- (6) et (7) – Ne nous fâchons pas (1966)

Textes et images © Hergé / Tintinimaginatio - 2025

Le Journal

Le Journal Forums

Forums Livres (e-books)

Livres (e-books)