L’architecture gothique dans "Les Aventures de Tintin"

Les Aventures de Tintin nous plongent dans une réalité empreinte de mystère, d’histoire et du charme de la découverte. Pour garantir un maximum de précision, Hergé s’est consacré à l’étude de la mécanique, de l’aéronautique et des innovations technologiques qui, parmi d’autres exploits, ont permis à l’Humanité d’atteindre la Lune.

Cependant, certaines aventures s’inspirent directement de monuments et d’événements historiques, qui apportent profondeur et substance au récit. On peut citer : la découverte d’un mystérieux groupe de contrebandiers opérant sur un site archéologique, en Égypte, dans Les Cigares du Pharaon ; la recherche d’un ancien artefact sud-américain, volé au musée d’ethnographie, dans L’Oreille cassée ; et l’énigme des boules de cristal, qui conduit les héros au cœur du Pérou, un lieu privilégié de la civilisation inca, dans les albums Les 7 Boules de Cristal et Le Temple du Soleil.

En complément de ces albums, trois aventures s’inscrivent également dans ce contexte, mais, curieusement, leur récit se déroule sur le continent européen, berceau de l’architecture gothique. Le Sceptre d’Ottokar, L’Île Noire, Le Secret de La Licorne et Le Trésor de Rackham le Rouge conjuguent, en effet, mystère, histoire et architecture.

À travers le château de Ben More en Écosse, le château de Kropow en Syldavie et les passages souterrains du château de Moulinsart en Belgique, les énigmes se dévoilent, comme si le passé détenait la clé de leur solution. Tous ces monuments ont en commun le style gothique, exprimé dans leurs éléments et structures caractéristiques. Hergé a sans doute voulu évoquer un passé médiéval lointain, donnant ainsi un poids historique aux aventures et aux objets que ces lieux nous révèlent.

Il est vrai que de nombreux artistes ayant collaboré avec Hergé avaient une prédilection pour les récits et les éléments médiévaux. C’est le cas, par exemple, de Jacques Laudy, qui se définissait lui-même comme : « Un vaillant chevalier du Moyen Âge, né par erreur au XXᵉ siècle ».

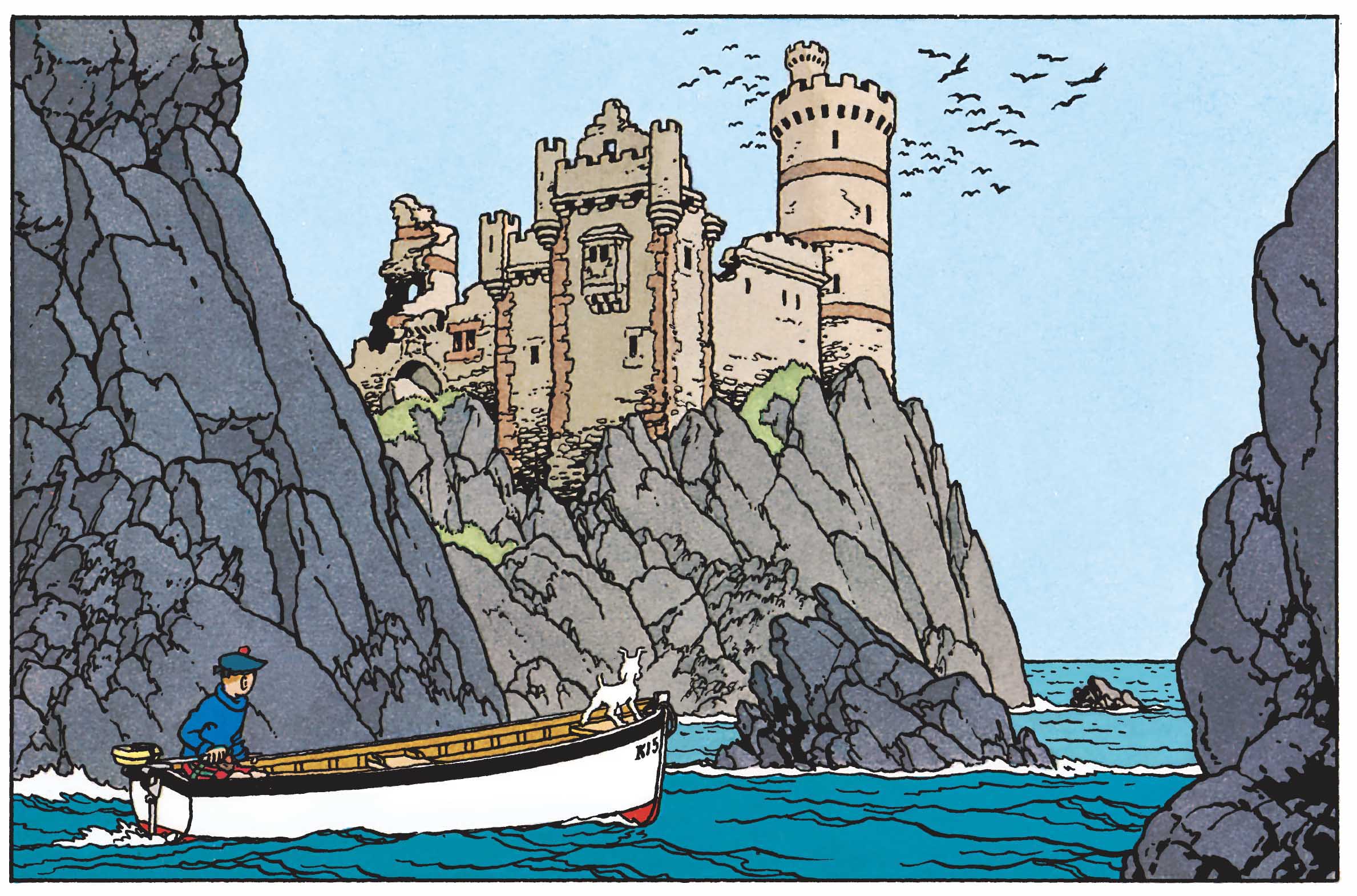

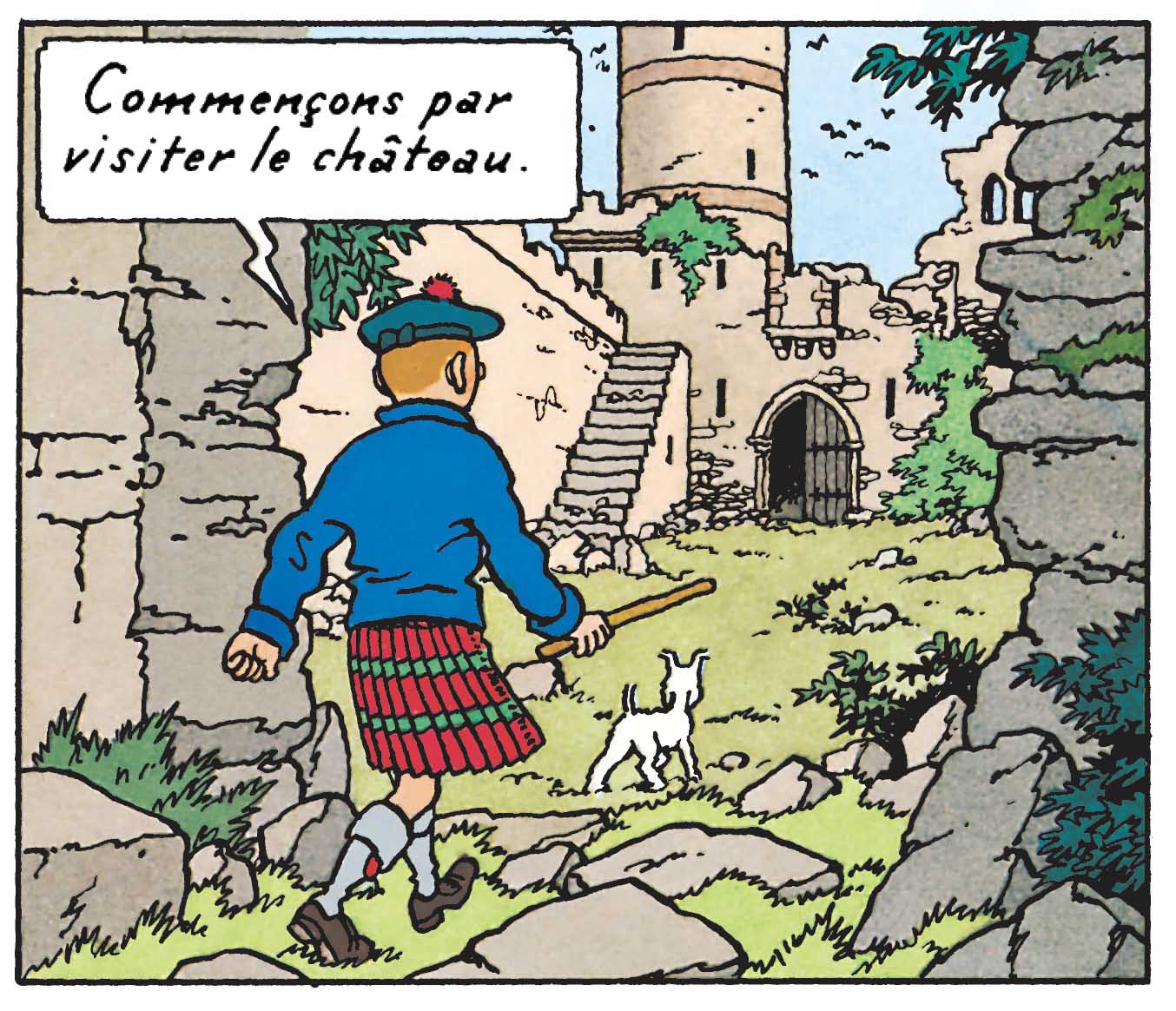

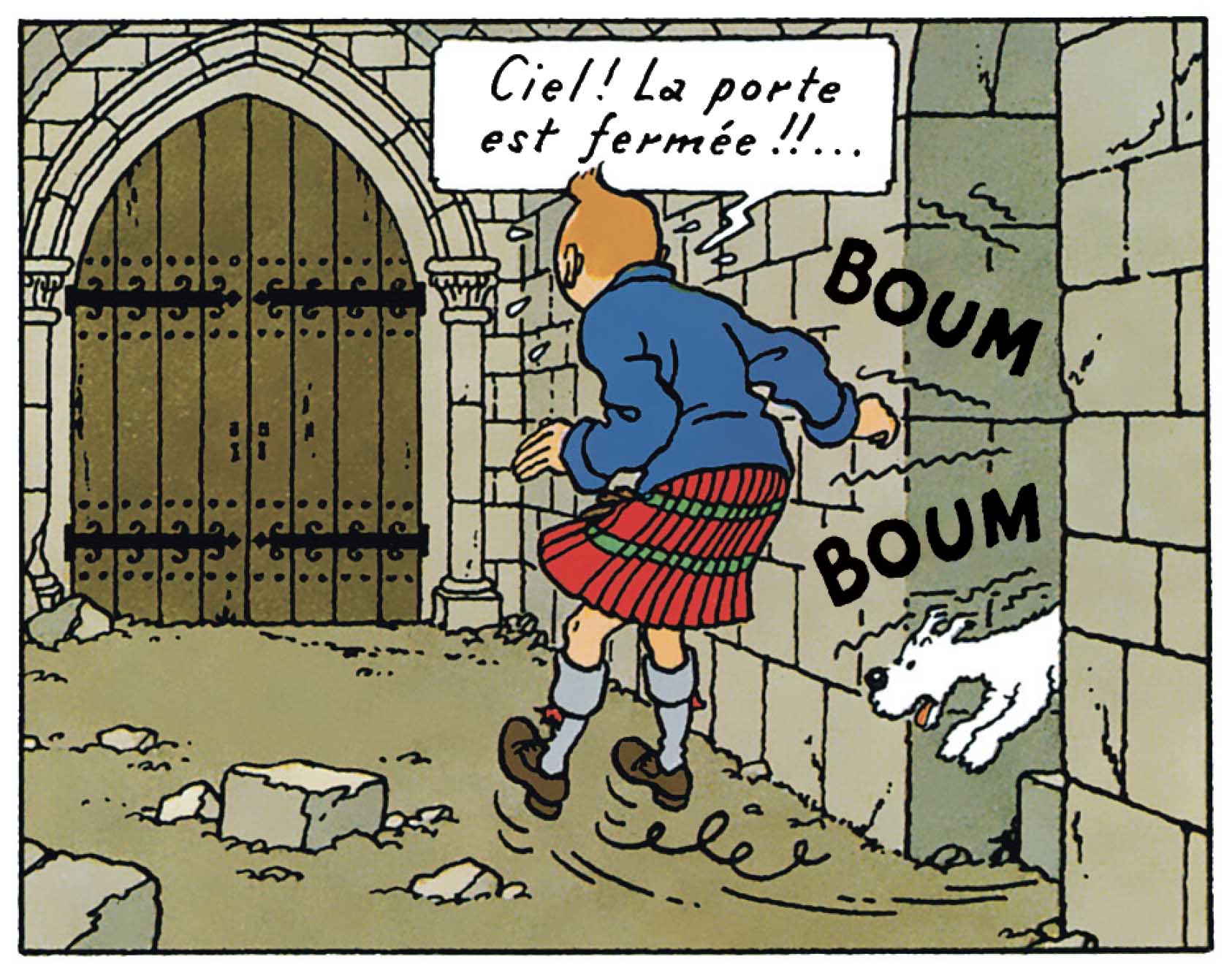

L'Île Noire

Publié entre 1937 et 1938, L’Île Noire met en scène le château de Ben More, érigé sur une île déserte, au large des côtes écossaises. De nombreux chercheurs se sont interrogés sur le monument qui aurait inspiré Hergé, mais les sources disponibles ne permettent pas d’aboutir à une conclusion définitive. L’hypothèse la plus largement admise est celle du Vieux-Château de l’Île d’Yeu, édifié au XIVᵉ siècle sur la côte atlantique française.

La structure du château de Ben More se distingue par son architecture militaire défensive qui rappelle celle de plusieurs châteaux écossais. Donjon, escaliers en colimaçon, portails ogivaux et pont en arc brisé permettent de situer sa construction entre le XIIIᵉ et le XVᵉ siècle. Le portail menant à la tour adopte, quant à lui, un style plus primitif, avec des chapiteaux corinthiens similaires à ceux qui ornent le portail du château de Kropow. En réalité, ce n’est qu’à partir du XIIIᵉ siècle que le gothique s’étend à l’architecture militaire, jusque-là réservé aux édifices religieux. Quoi qu’il en soit, le style gothique accentue le mystère qui entoure le château, tout en contrastant avec le trafic moderne de contrefaçon de billets qui s’y déroule.

Il est important de considérer à la fois les versions couleur et la version originale en noir et blanc de cet album. Les éditions de 1938 et 1943 ne comportaient, en effet, aucun élément gothique. Ceux-ci ne furent ajoutés qu’ultérieurement pour la publication définitive de 1965.

Hergé s’est rendu dans le sud de l’Angleterre en mars 1937, où il a sûrement collecté des informations précieuses pour nourrir son récit. Dans cette optique, il est plausible qu’il se soit inspiré de monuments anglais pour concevoir son château.

Dans la version originale de l’album, où portails et fenêtres présentent des arcs en plein cintre, on retrouve des traces du château de Northampton, édifié au XIᵉ siècle. Toutefois, c’est la version de 1965 qui introduit la profusion d’éléments gothiques mentionnée précédemment. Le château de Windsor illustre ce style, avec ses tours circulaires et ses portails ogivaux (Hergé y fait référence dans son album inachevé Tintin et l’Alph-Art). Bien que sa construction ait débuté au XIᵉ siècle, Windsor a connu, du XIIIᵉ au XVIᵉ siècle, de nombreuses transformations intégrant des éléments gothiques. C'est l’un des exemples les plus emblématiques du gothique tardif anglais, ou gothique perpendiculaire. Le château d’Arundel est sans doute l’exemple le plus proche du château de Ben More, avec un donjon circulaire et des fenêtres ogivales comparables. Ses origines remontent à la fin du XIᵉ siècle et il a été remodelé, ensuite, à plusieurs reprises, jusqu’à sa vaste restauration au XIXᵉ siècle.

Dans ce contexte, le château de Ben More peut être interprété comme une version stylisée d’un château médiéval anglais, probablement remanié au XIXᵉ siècle. Son état de conservation dégradé laisse à penser qu’il a conservé ses traits d’origine, mais la présence de portes métalliques et d’ajouts postérieurs indique le contraire. Le monument se présente ainsi comme un amalgame complexe d’influences architecturales.

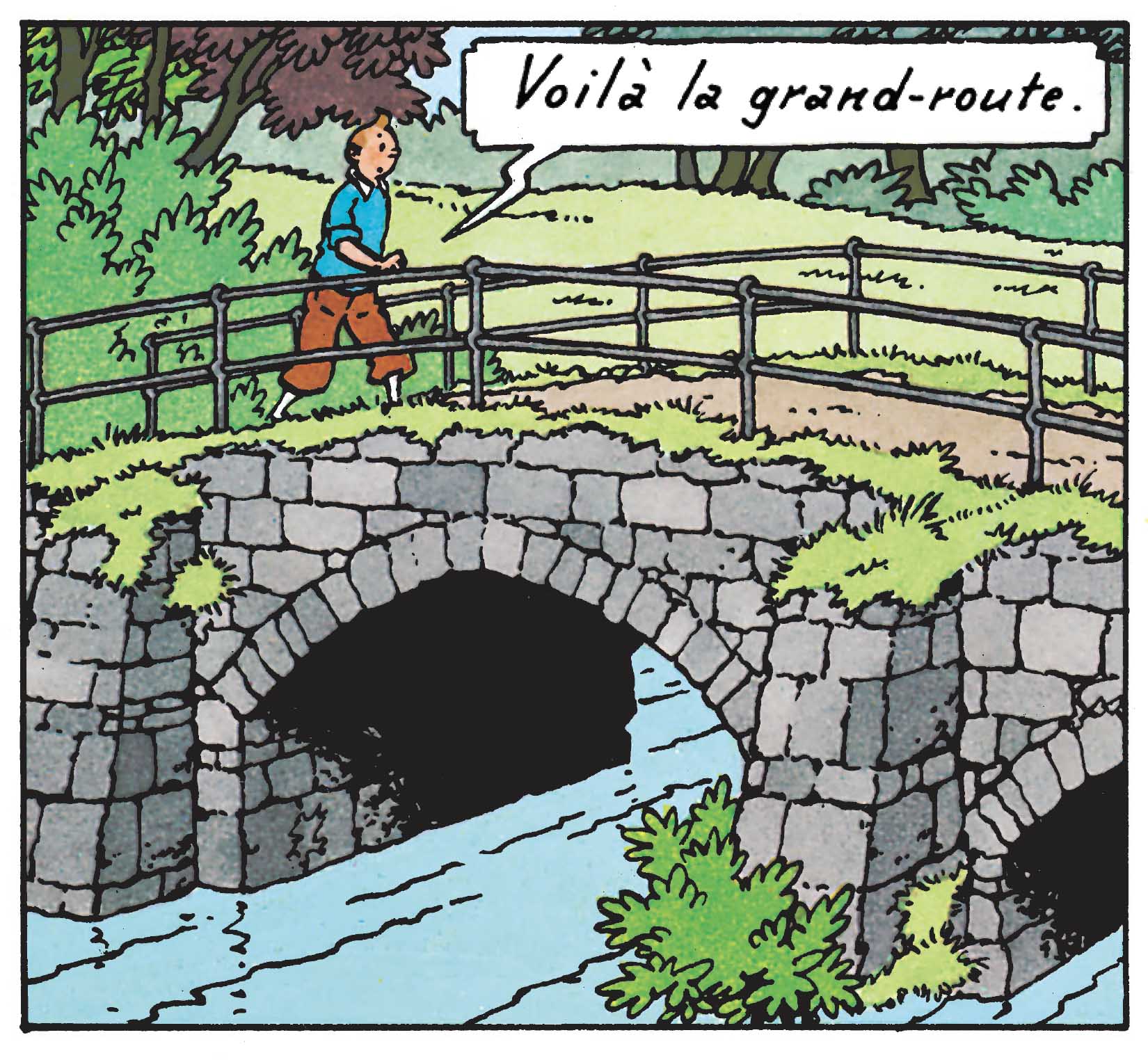

Outre ce château écossais revisité, Tintin franchit un pont de pierre gothique lors de son trajet de Douvres vers le Sussex. Bien que plusieurs exemples similaires existent dans le sud de l’Angleterre, le pont de Gallox, situé à Dunster et édifié au XVᵉ siècle, semble être le modèle le plus proche de celui représenté dans l’album.

Le manoir du docteur Müller, situé dans le Sussex, s’inspire directement d’une photographie d’une demeure écossaise conservée dans les archives d’Hergé. On y remarque une cheminée d’inspiration néo-gothique, probablement conçue entre la fin du XVIIIᵉ et le XIXᵉ siècle. Ce style, souvent qualifié de « Tudor », trouve ses origines au XVIᵉ siècle. La cheminée joue un rôle crucial dans l’intrigue, car c’est grâce à son feu que Tintin parvient à se libérer et à s’échapper du manoir.

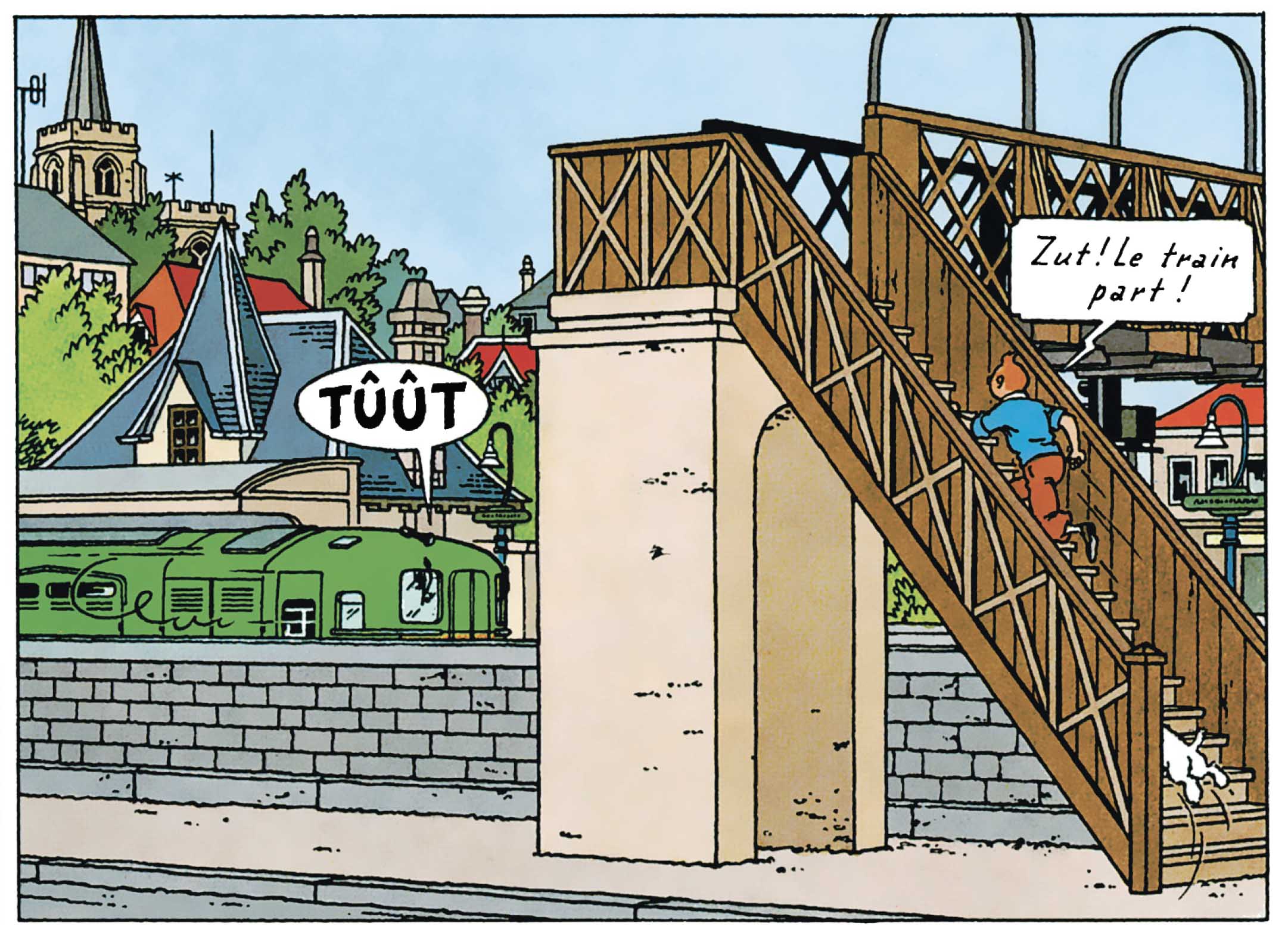

Dans le paysage du Sussex, toujours, se dresse une tour d’église gothique, dont les caractéristiques rappellent celles de la cathédrale de Chichester. Sa tour, l’une des plus hautes d’Angleterre, fut construite entre le XIIᵉ et le XIVᵉ siècle, puis modifiée à de nombreuses reprises avant de s’effondrer en 1861. Pourtant, il est plus probable qu'Hergé se soit inspiré de la tour de l’église St Michael à Bishop’s Stortford, édifiée au XVᵉ siècle, tant la ressemblance est frappante.

Bref, comme le dit Tintin lui-même en découvrant le château de Ben More – « l'endroit est sinistre » –, le style gothique contribue grandement au sentiment d’appréhension et de mystère qui plane sur l'album.

Le Sceptre d'Ottokar

Paru entre 1938 et 1939, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, Le Sceptre d’Ottokar reflète en filigrane les tensions politiques et militaires propres à cette période troublée de l'histoire. Pour détourner ses lecteurs de la réalité, Hergé imagine l’affrontement de deux nations fictives des Balkans. D’un côté, la Syldavie, monarchie démocratique attachée à la liberté et à la circulation des idées ; de l’autre, la Bordurie, république militaire autoritaire, dominée par un dirigeant sans scrupules imposant censure et loi martiale. À travers cette opposition, l’album fait écho à la situation de nombreux pays européens de l’époque.

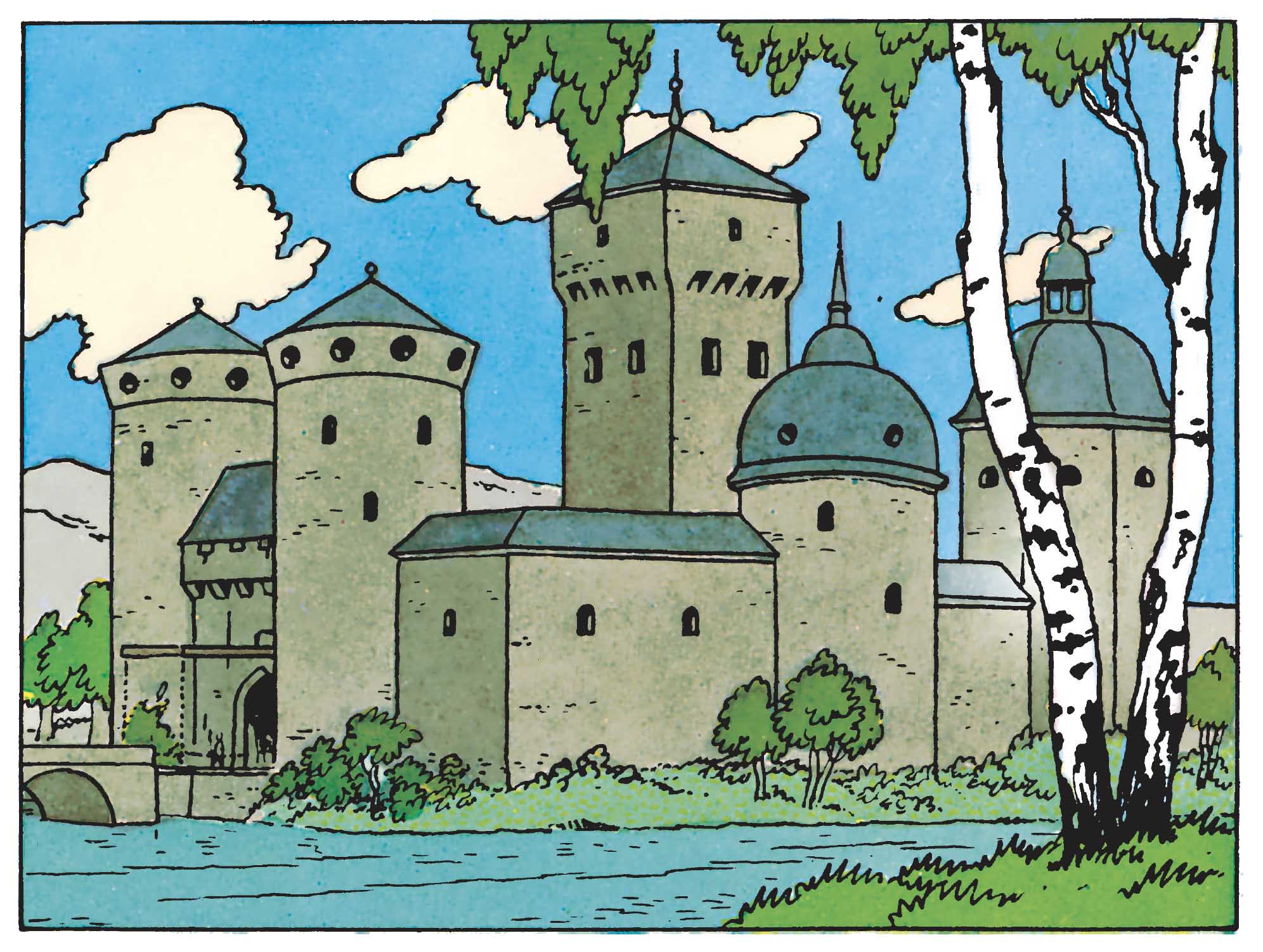

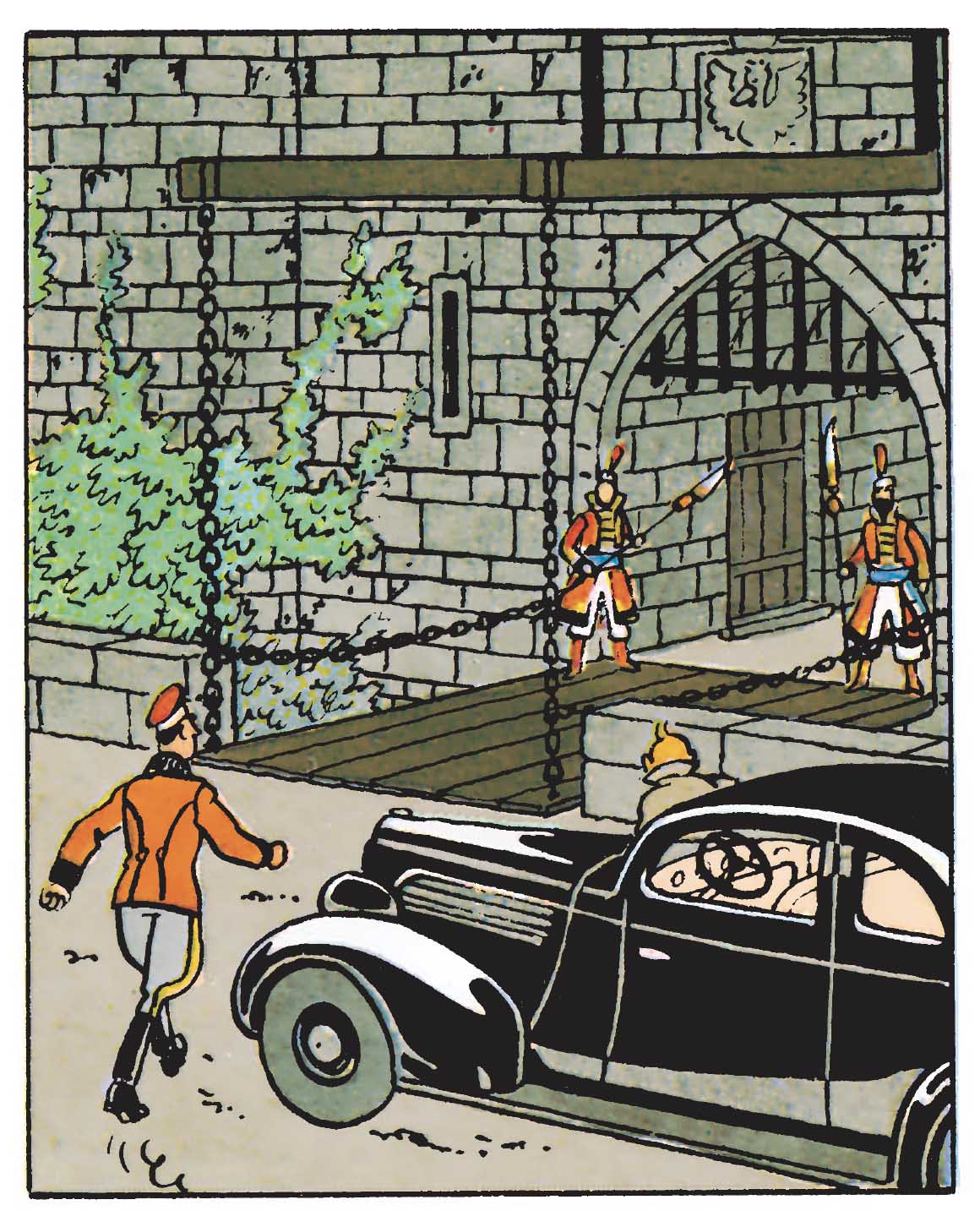

Le sceptre d’Ottokar, emblème de la souveraineté syldave, incarne à la fois l’indépendance et la légitimité du roi actuel, Muskar XII. Cette relique, ornée d’un pélican – motif probablement emprunté aux traditions iconographiques polonaise ou albanaise – est précieusement conservée dans la salle du Trésor royal du château de Kropow, au cœur de Klow, capitale de la Syldavie. Édifice majeur, considéré comme le plus ancien et le plus prestigieux du pays, il se distingue par plusieurs éléments caractéristiques de l’architecture gothique.

À partir de 1947, une nouvelle version du récit voit le jour. Outre la mise en couleur, elle intègre d’importantes retouches architecturales et décoratives, fruit de la précieuse collaboration d’Edgar P. Jacobs. Parmi ces ajouts, l’un des plus marquants est la présence d’ornements religieux dans la salle du Trésor royal, où figure désormais une représentation de Saint Georges terrassant le dragon. Le recours à cette légende illustre, une fois encore, la volonté de restituer une iconographie médiévale, telle qu’on la rencontre dans les églises et couvents de la période gothique.

Quant au château de Kropow, les modifications sont encore plus visibles. Son portail principal, initialement dessiné dans un style tardif des XIVᵉ–XVIᵉ siècles est remanié selon les formes du gothique primitif du XIIᵉ siècle, tel qu’on le connaît, notamment grâce à l’Album de Villard de Honnecourt qui date du milieu du XIIIᵉ siècle. Cette modification s’accorde parfaitement avec l’histoire de la Syldavie, qui est présentée dans la brochure touristique que Tintin lit durant son vol vers Klow. Ce document rappelle en effet que le royaume fut fondé au milieu du XIIᵉ siècle, époque de l’émergence de l’architecture gothique, inaugurée avec la Basilique Saint-Denis à Paris.

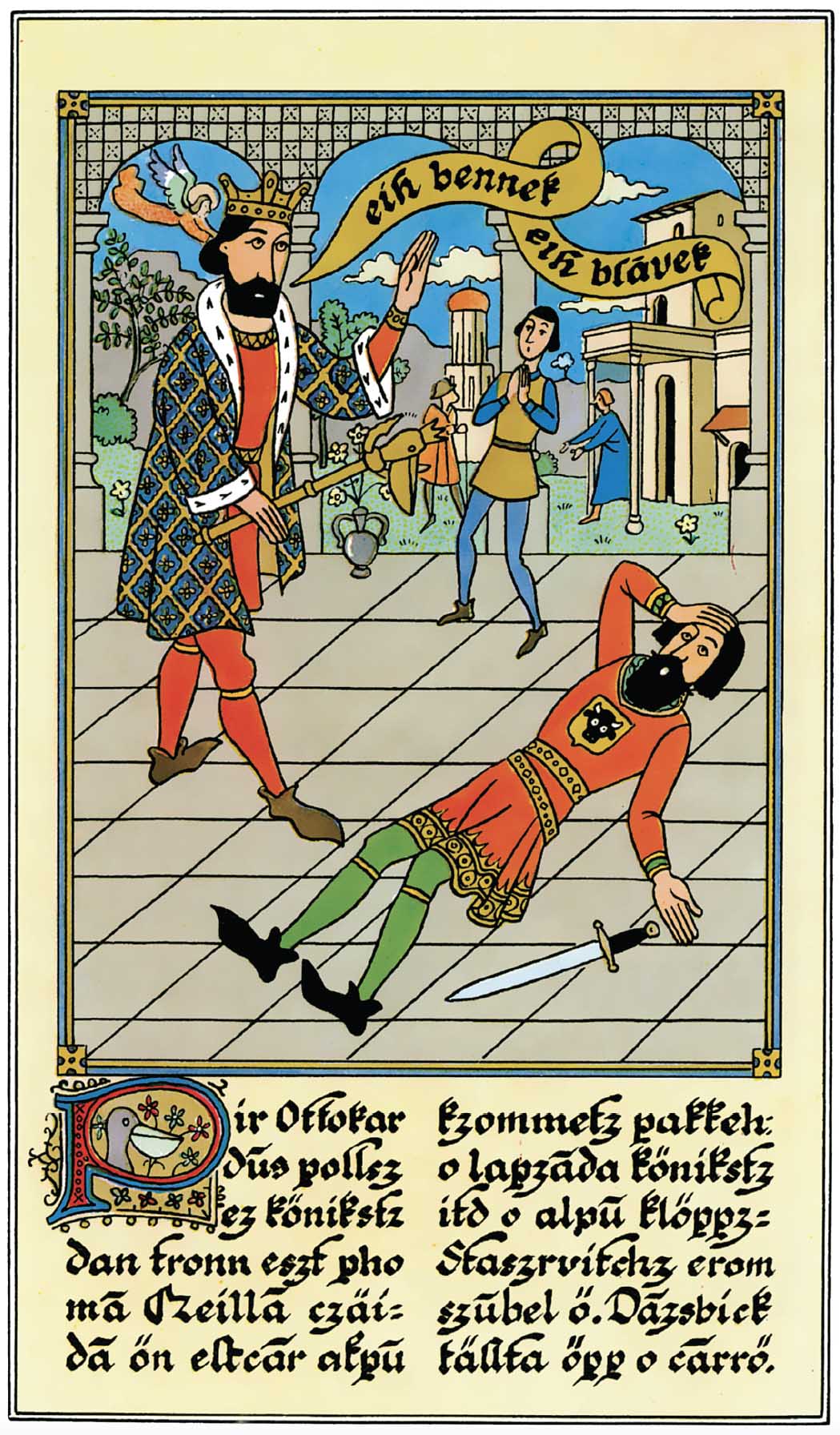

En 1360, Ottokar IV accède au trône, marquant l’instauration du rituel de transmission du Sceptre entre les souverains légitimes de Syldavie. Il parvient également à unifier le royaume, s’imposant ainsi comme le restaurateur de son indépendance. Afin de renforcer la vraisemblance de ce récit, Hergé l’accompagne d’une enluminure issue d'un manuscrit fictif du XIVᵉ siècle, intitulé Les Actions mémorables d’Ottokar IV.

Ainsi, le château de Kropow aurait été édifié au XIVᵉ siècle, une période où l’architecture gothique connaissait une profonde évolution et où elle s’étendait désormais à l’architecture civile et militaire, délaissant peu à peu sa dimension strictement théologique. Pour commencer notre analyse, arrêtons-nous sur les différents types d’arches visibles sur ses portails. Celui de l’enceinte principale se caractérise par un arc brisé, représentatif du gothique primitif. À l’inverse, la version originale de 1939 reflétait une transformation du gothique apparue entre la fin du XIVᵉ et celle du XVᵉ siècle, reconnaissable à l’usage de l'héraldique sculptée dans la pierre et à la déformation des formes ogivales par rapport à leur tracé habituel. Ce gothique tardif adopta ces caractéristiques dans plusieurs édifices monumentaux situés en Angleterre, en Espagne, au Portugal, en Italie, ainsi que dans d’autres pays européens.

Au-dessus du portail figurent les armoiries royales de Syldavie, à l'effigie du pélican. Cet emblème se retrouve sur de nombreux symboles nationaux : le sceptre d’Ottokar, la médaille de Chevalier de l’Ordre du Pélican d’Or, le carrosse royal ou encore le drapeau syldave. Au Moyen Âge, le pélican constituait un motif fréquent dans l’art religieux, perçu comme un symbole biblique de charité et de sacrifice. Le roi portugais D. João II (1455-1495) en fit même son blason personnel, le représentant nourrissant ses petits de son propre sang, métaphore chrétienne de la miséricorde. On peut encore observer ce motif dans les Chapelles Inachevées du monastère de Batalha, où il est gravé dans le calcaire au sommet de plusieurs arcs brisés.

À partir du XIXᵉ siècle, certains pays ont succombé à la tentation de nommer leur variante nationale du style gothique. Au Portugal, Francisco Varnhagen la désigna sous le terme de « manuélin », en hommage au roi D. Manuel Ier, tandis que l'Angleterre la qualifia, quant à elle, de « perpendiculaire », pour souligner la verticalité de ses créations. John Ruskin, de son côté, étudia les principes du gothique vénitien dans The Stones of Venice, un ouvrage qui contribua largement à la redécouverte et à la valorisation de ce style.

Dès lors, on peut se demander quel est celui qu'Hergé a choisi d’appliquer au château de Kropow. L’analyse des nombreux détails et variations présents dans l’album révèle en réalité un mélange d’influences, toutes rattachées aux formes les plus anciennes du gothique. Par ailleurs, les uniformes des gardes du Trésor royal dans la version originale, proches de ceux de la famille royale britannique, laissent supposer qu'il s’est principalement inspiré du gothique anglais. En effet, dans la version de 1939, le château ressemble à la Tour de Londres, où sont également conservés les joyaux de la Couronne britannique.

Dans le second portail, qui donne accès au château, les formes s’inspirent de l’architecture gothique des XIVᵉ et XVᵉ siècles, dont les exemples incluent le portail principal du monastère de Batalha au Portugal, le portail principal de la Beverley Minster en Angleterre, et les arches précédant l’autel de l’église Saint-Pierre à Louvain, en Belgique. On y observe un prolongement de l’arc supérieur se terminant par une flèche, combiné à un arc inférieur en plein cintre, flanqué de deux colonnes aux chapiteaux corinthiens. À titre de comparaison, les arches de l’église Saint-Pierre à Louvain et l’arc du portail principal de la cathédrale Notre-Dame d’Anvers sont presque identiques aux formes créées par Hergé. Fait intéressant, nous savons que l’auteur belge a ensuite visité Anvers, comme en témoigne une photographie avec Bob de Moor datée de 1957.

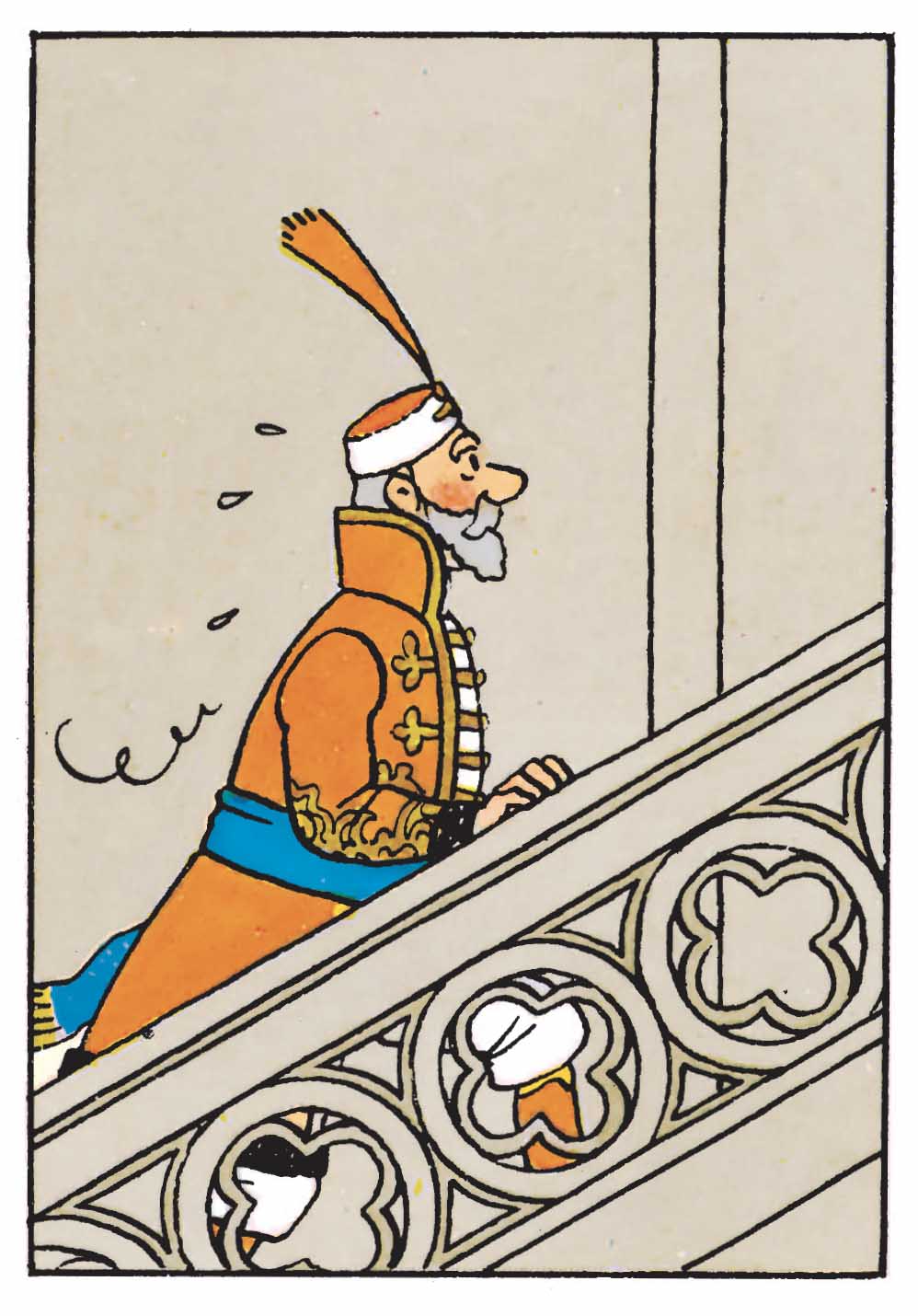

Quant à l’escalier en pierre calcaire, on peut y admirer des motifs décoratifs en forme de trèfle à quatre feuilles, caractéristiques de l’architecture gothique. Cet élément ornemental se retrouve dans les vitraux, les bas-reliefs et les sculptures en pierre calcaire. Par exemple, à Venise, on observe ce type de fenêtre sur la façade du Palais des Doges, construit par Giovanni et Bartolomeo Bon au milieu du XVe siècle. Sur les arcs-boutants du monastère de Batalha, deux trèfles à quatre feuilles, sculptés dans la pierre calcaire, sont également visibles, et se retrouvent dans les bas-reliefs situés près du portail principal, construit entre 1388 et 1438. Là encore, l’église Saint-Pierre de Louvain présente le même type de décor, son intérieur étant richement orné de ce motif en bas-reliefs. Mais la source d’inspiration la plus probable demeure l’escalier de la cathédrale Saint-Guy à Prague, où le quatre-feuilles s’expose dans toute sa splendeur.

À l’extérieur du château de Kropow, on peut également observer un contrefort, élément typique des églises gothiques, destiné à soutenir la nef centrale.

Dans cette aventure, nous assistons à la création d’un pays dont les origines remontent à la fin du Moyen Âge. Le style gothique contribue, de fait, à donner un poids historique au récit – et ce, d'autant plus que le premier conflit entre la Syldavie et la Bordurie date de l’an 1195 ! Quelques albums plus tard, dans L’Affaire Tournesol, Tintin se rend en Bordurie ce qui permet aux lecteurs de découvrir, cette fois-ci, la façade de la forteresse de Bahkine, dont le portail en arc brisé rappelle l’héritage médiéval commun avec la Syldavie. Cette référence historique est renforcée dans Le Sceptre d’Ottokar, où apparaît une page d’un manuscrit médiéval conservé dans les archives du château de Kropow. Sur cette vignette, on distingue des arcs gothiques, sans autre contexte, mais leur tracé suffit à suggérer un livre ancien d’une grande valeur culturelle. Plus qu’un décor de mystère et d'intrigue, l’architecture gothique incarne l’essence même du Moyen Âge, un style que les lecteurs associent spontanément à cette époque.

Si l’on analyse le style gothique tardif dans la région bohémienne, on constate que l’inspiration provient probablement de ses solutions architecturales, dont les plus grands exemples sont le château de Prague et la cathédrale Saint-Guy. Ces monuments ont subi d’importantes transformations au XIVᵉ siècle, ordonnées par Charles IV de Bohême (1316-1378). Le pont Charles a également été construit à cette époque, sous la direction de Peter Parler, l’un des architectes les plus renommés du gothique tardif bohémien. Le château de Prague constitue également un bastion défensif, où les joyaux de la couronne bohémienne sont conservés dans la cathédrale Saint-Guy.

Au-delà des ressemblances architecturales, il est possible de relever des parallèles d’ordre historique et narratif. Dès le début de l’album, apparaît le sceau royal d’Ottokar IV, découvert à Prague par le professeur Nestor Halambique. Quelques pages plus loin, Tintin consulte une encyclopédie et apprend qu’il ne faut pas confondre le duc et roi Ottokar I de Bohême avec Ottokar I de Syldavie. Dans ces petits détails, Hergé laisse entrevoir ses sources documentaires. En effet, Charles IV de Bohême aurait ordonné la création de la Couronne, de l’Orbe et du Sceptre, conservés à l’origine au château de Karlštejn, édifice qui – sur le plan architectural – est le plus proche du château de Kropow tel qu’il apparaît dans la version définitive de l’album, tous deux datant du XIVᵉ siècle. De cette manière, une analogie claire se dessine entre Charles IV et Ottokar IV, qui donne son nom à l’aventure et qui fut le premier souverain à brandir le sceptre royal.

Comme on le sait, Hergé a certainement été influencé par l’annexion de l’Autriche par l’Allemagne, le 12 mars 1938 – la première page du Sceptre d’Ottokar étant publiée le 4 août de la même année. Fait notable, Prague fut occupée par l’Allemagne le 16 mars 1939 et déclarée par Hitler « Protectorat de Bohême-Moravie », alors même que le récit d'Hergé paraît chaque semaine dans Le Petit Vingtième. Ces événements montrent combien Prague et la Bohême ont joué un rôle historique et artistique dans la création du royaume de Syldavie. Pourtant, dans une lettre adressée à Charles Lesne, son éditeur, le 12 juin 1939, le dessinateur indiquait que la Syldavie s’inspirait de l’Albanie, évoquant son annexion par l’Italie en avril de la même année.

Le Secret de La Licorne et Le Trésor de Rackham le Rouge

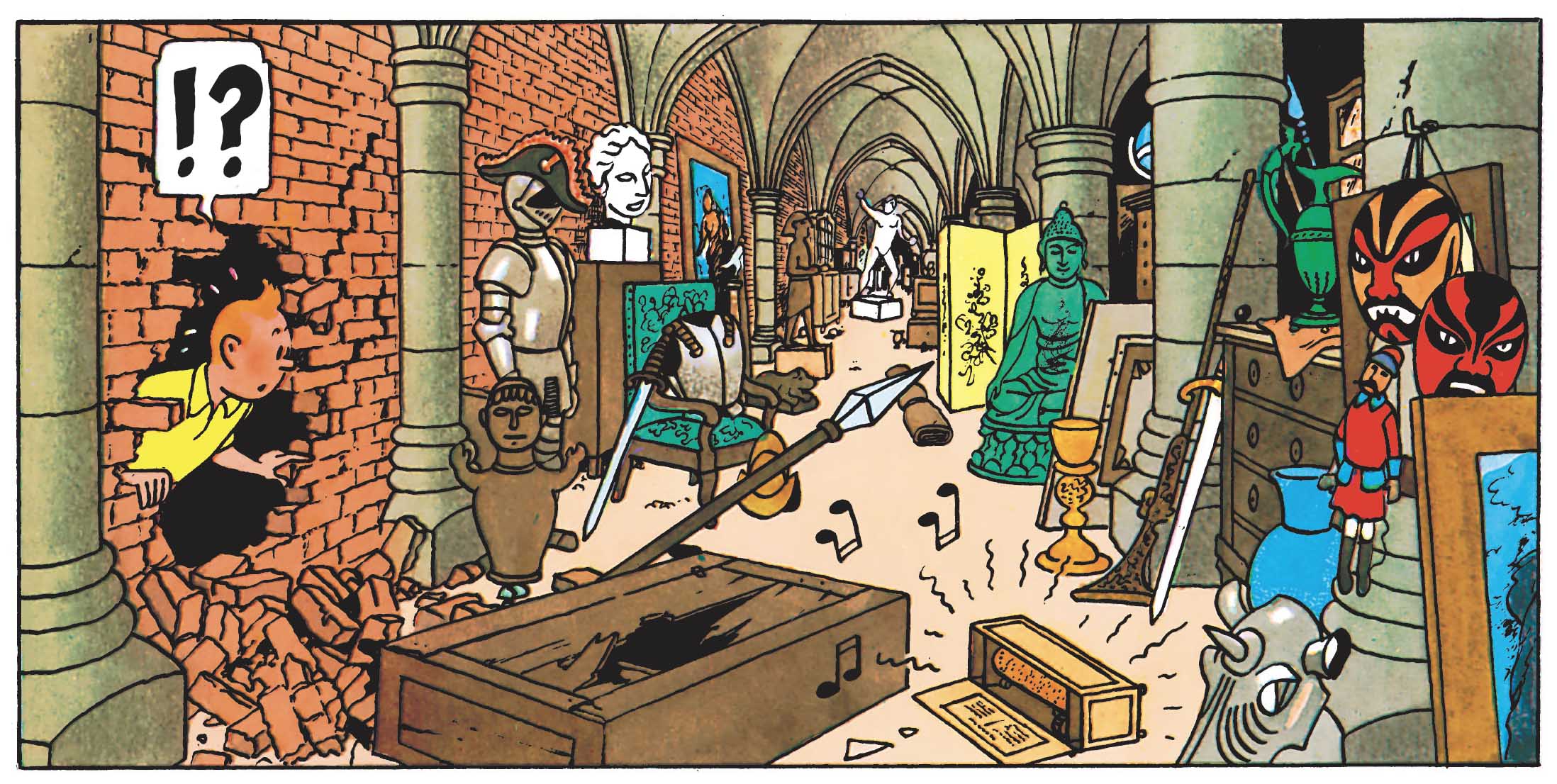

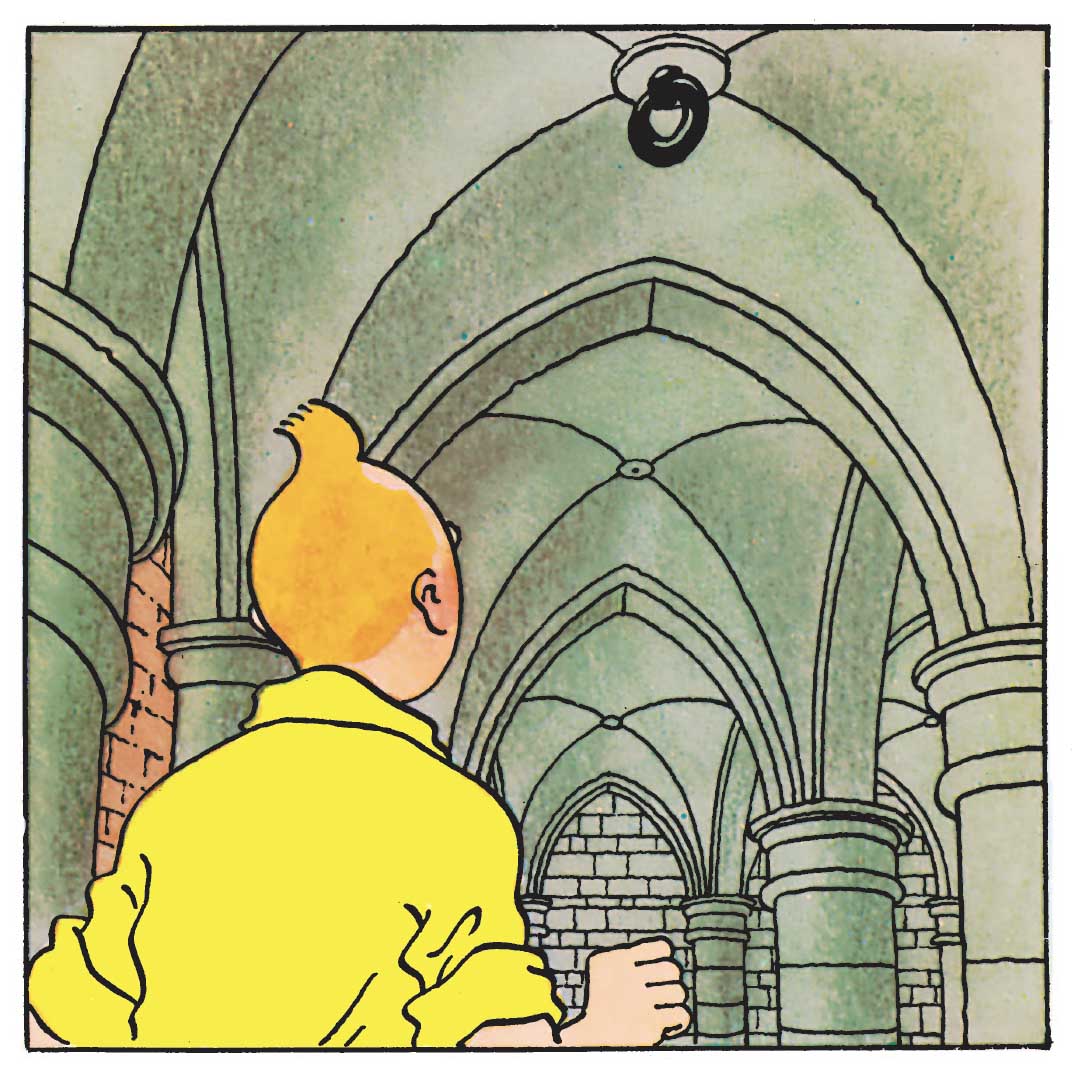

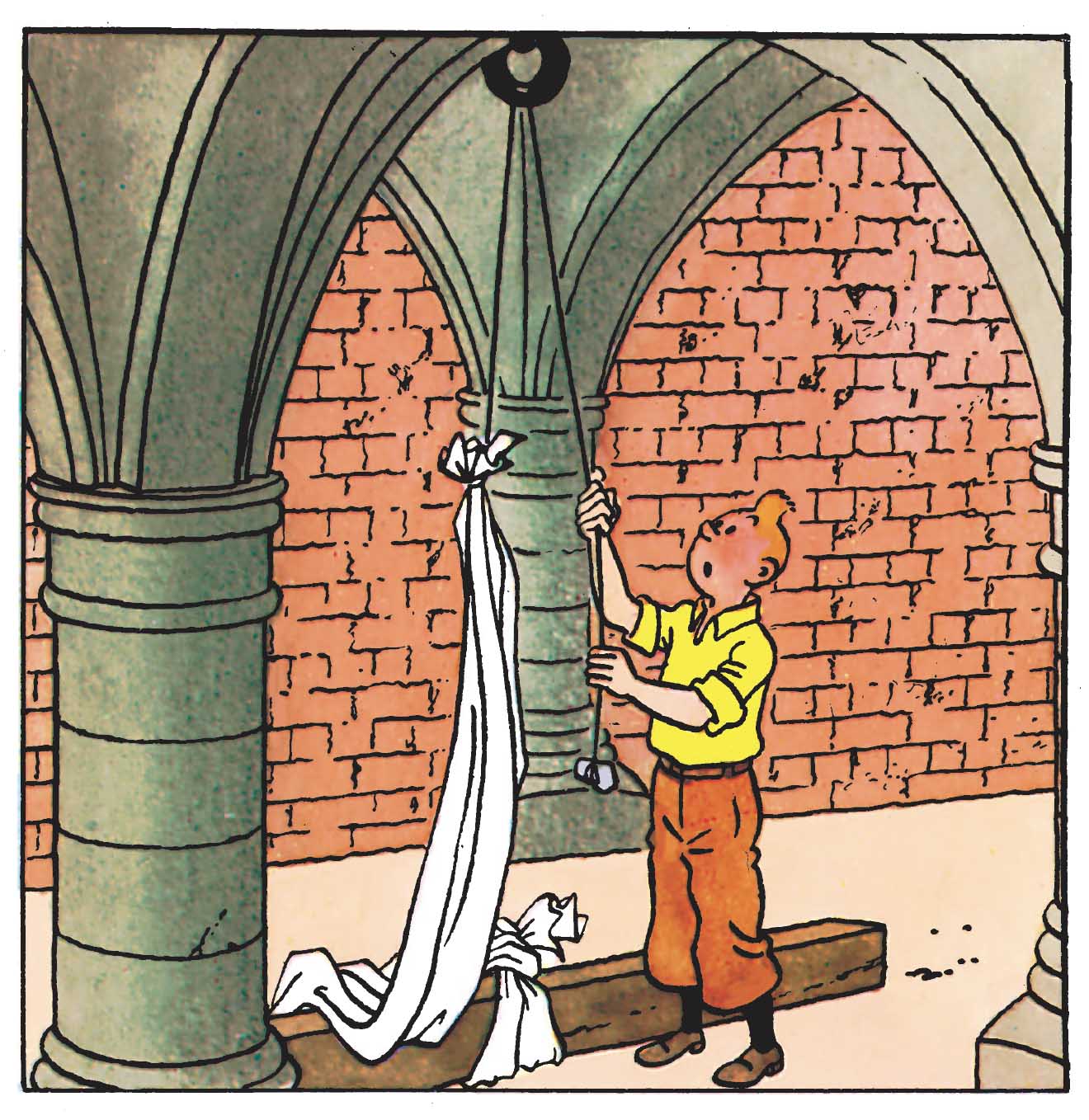

Dans Le Secret de La Licorne puis dans Le Trésor de Rackham le Rouge, apparaît une nouvelle manifestation de l’architecture gothique : une crypte souterraine, vestige probable d’une église médiévale disparue. Aménagée sous les fondations du château de Moulinsart, cette salle secrète recèle la clé de l’énigme et conduit logiquement à la découverte du trésor rapporté de ses expéditions par le Chevalier François de Hadoque. La crypte s’impose ainsi comme le point culminant – et de dénouement – des deux récits.

Sa première apparition, dans Le Secret de la Licorne, en révèle beaucoup sur sa structure : de massives colonnes, caractéristiques des nefs centrales ou des cryptes gothiques, y soutiennent l’édifice. Elles servent d’appui au système d’arcs brisés et de voûtes nervurées. Toutefois, Hergé adopte ici une interprétation plus rudimentaire du style gothique, limitant la voûte à quatre arcs. On distingue même un anneau de fer scellant la clé de voûte, élément que Tintin utilise pour suspendre une poutre en bois afin d'abattre un mur et de s’échapper de cette prison improvisée. Ce dispositif ingénieux rappelle d'ailleurs les machines de siège antiques et médiévales – en particulier le bélier, arme emblématique lancée à l'assaut des fortifications.

L’ensemble du complexe souterrain évoque plusieurs modèles médiévaux, à commencer par la crypte orientale de la cathédrale de Canterbury, édifiée à la fin du XIIᵉ siècle. On retrouve également des similitudes dans la crypte de la basilique Saint-Hermès à Renaix, dont les colonnes et voûtes rappellent celles représentées par Hergé. Cet édifice constitue d’ailleurs l’un des exemples les plus anciens et les plus vastes de Belgique.

Le château de Chillon, l’un des monuments les plus visités de Suisse – un pays qu’Hergé connaissait bien – constitue une référence significative. Mentionné dès le Xe siècle, il abrite une crypte qui servit plus tard de prison, immortalisée par Lord Byron, en 1816, dans son poème The Prisoner of Chillon. L’architecture gothique de cet espace, avec ses colonnes massives et ses voûtes nervurées, suggère une restauration au XIIIᵉ siècle, lors des travaux entrepris par la maison de Savoie. Byron en livre une description saisissante : « There are seven pillars of Gothic mould, / In Chillon's dungeons deep and old, / There are seven columns, massy and grey ». Il y évoque l’emprisonnement de François Bonivard au XVIᵉ siècle, tandis qu’Hergé transpose ce cadre symbolique pour faire de même, avec son héros, au XXᵉ siècle.

Le château de Cheverny, situé dans la vallée de la Loire, constitue la principale source d’inspiration d’Hergé pour Moulinsart. Les détails de son extérieur, hormis les deux tours latérales, y sont reproduits avec une grande fidélité. À l’intérieur, on retrouve également des éléments caractéristiques, tels que l’escalier monumental ou l’armure du XVIᵉ siècle. La brochure touristique de Cheverny, que possédait Hergé, confirme cette filiation, bien que le château ne dispose pas de crypte gothique. Édifié entre 1624 et 1630, Cheverny est donc un château d’époque classique, tandis que Moulinsart, sans date de construction précise, est censé avoir été offert par Louis XIV au Chevalier François de Hadoque en 1684.

Hergé ne précise pas la date d'origine du château. Sans doute parce que l'édifice a subi plusieurs interventions architecturales depuis le Moyen Âge. La crypte, quant à elle, renferme de nombreux artefacts couvrant des siècles d’histoire. Parmi eux, un mérite une attention particulière : la statue de Saint Jean l’Évangéliste, sculptée sur un culot et placée dans une niche à arc ogival. Représenté avec son attribut, l’aigle, Saint Jean est en effet l'une des figures incontournables des églises gothiques. Raison pour laquelle Tintin s’écrie « nous sommes sûrement dans une ancienne chapelle », en découvrant la sculpture. Cette crypte pourrait ainsi correspondre aux vestiges d’un sanctuaire médiéval oublié, intégré par la suite dans les fondations d’un château du XVIIᵉ siècle.

A propos de l'auteur

Francisco Teles da Gama est titulaire d’une licence en Histoire, d’un master en Histoire médiévale et est chercheur doctoral en Histoire de l’Art à l’École des Arts et des Humanités de l’Université de Lisbonne, avec une bourse de la FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P. Il est également chercheur à ARTIS – Institut d’Histoire de l’Art de l’École des Arts et des Humanités de l’Université de Lisbonne. Francisco a réalisé des travaux d’archives et de recherche dans divers musées et monuments, tels que la Peggy Guggenheim Collection, le monastère de Batalha, le musée Bordalo Pinheiro et le musée de Lisbonne, entre autres. Il a été membre du comité pour la candidature de Leiria au titre de Capitale européenne de la culture 2027. Il a assuré la coordination scientifique de conférences consacrées au patrimoine historique et artistique. Francisco est le fondateur et directeur de FITA – Friends In The Arts, ainsi que rédacteur en chef de la revue internationale d’arts et de culture FITA Magazine, honorée du Haut Patronage du Président de la République portugaise. Le volume FITA Magazine – Floating Waters a représenté le Pavillon du Portugal à l’Expo 2025 à Osaka. Il a coordonné les International FITA Awards of Literature, qui ont donné lieu au livre Portrait of the Artist as a Writer (FITA – Friends In The Arts, 2022). Son œuvre The Banquet of Eternity a été exposée au Pavillon croate lors de la Biennale de Venise en 2024. Il a publié le roman Cantiga para Poeta em Águas-Furtadas (Song for Poet in Attic, Book Cover Editora, 2024).

Images © Hergé / Tintinimaginatio - 2025. Sauf portrait de Francisco Teles da Gama © Francisca Gigante 2024

Le Journal

Le Journal Forums

Forums Livres (e-books)

Livres (e-books)