Des double-pages d’avant-garde !

Chez Hergé, il n’y a qu’une page de garde entre la fiction et la réalité. Car, très tôt, le créateur de Tintin a investi le terrain vierge ménagé entre l’histoire et la couverture pour en faire un seuil narratif. Un lieu où s’esquisse déjà l’aventure et où le lecteur plonge progressivement en immersion.

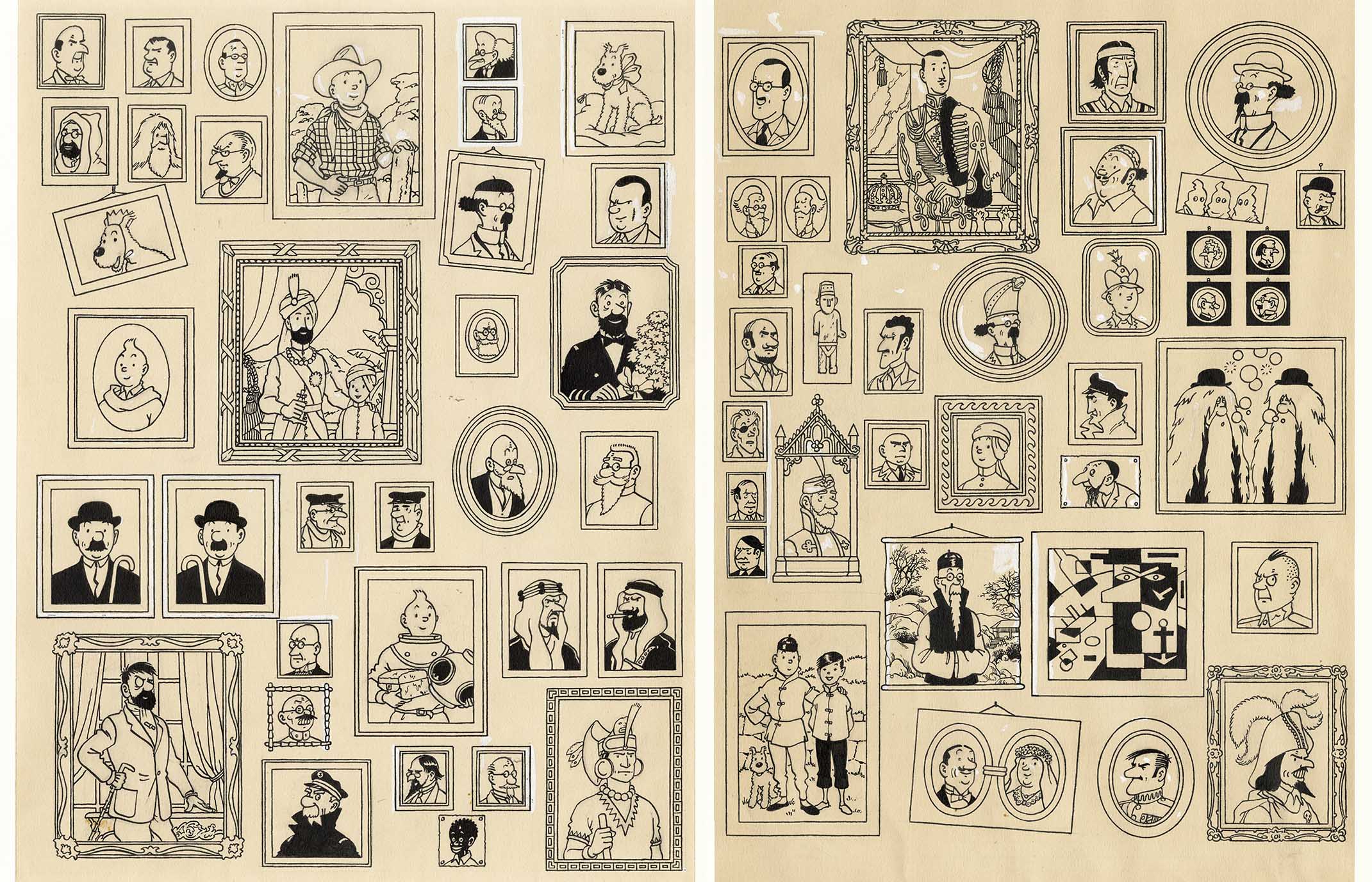

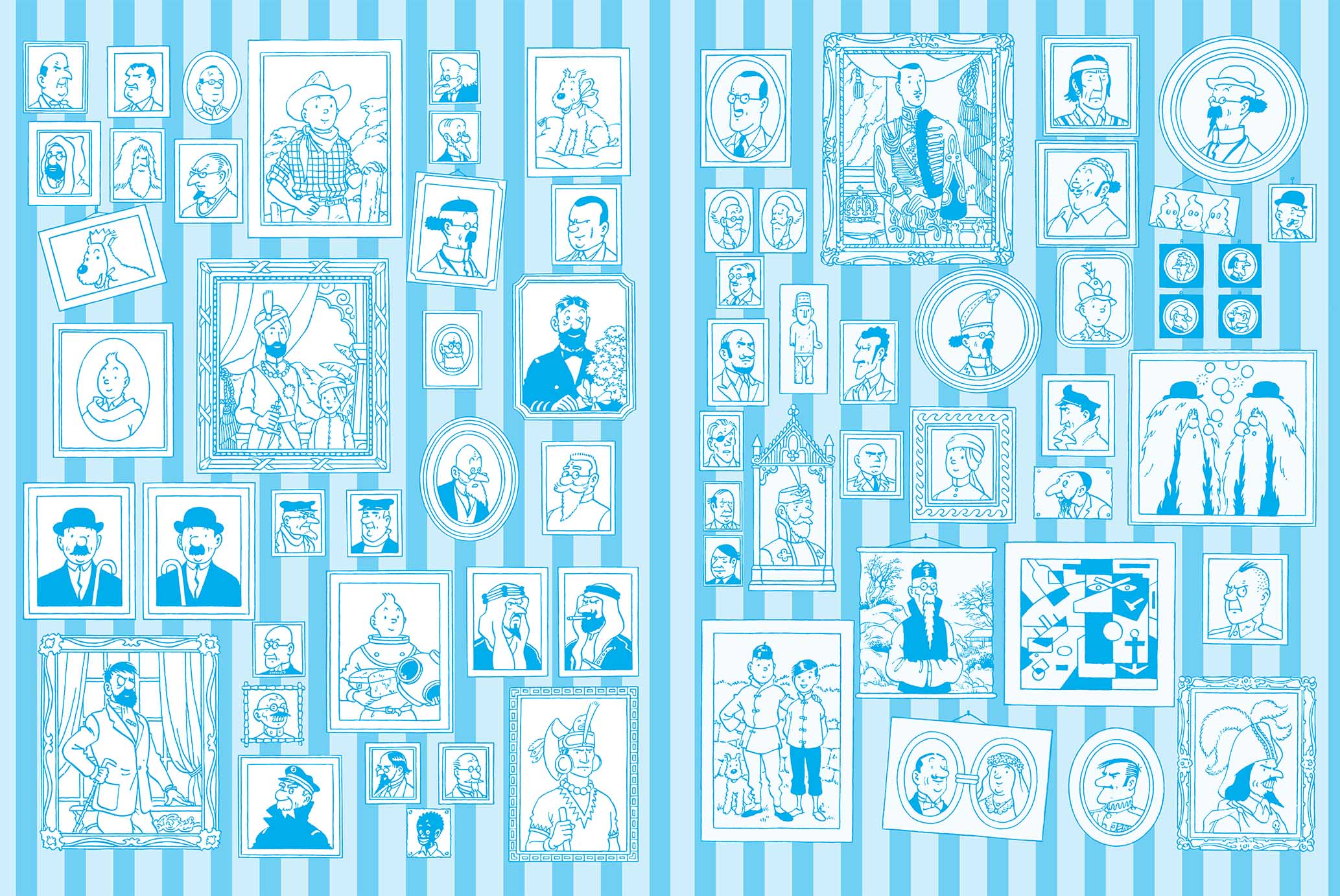

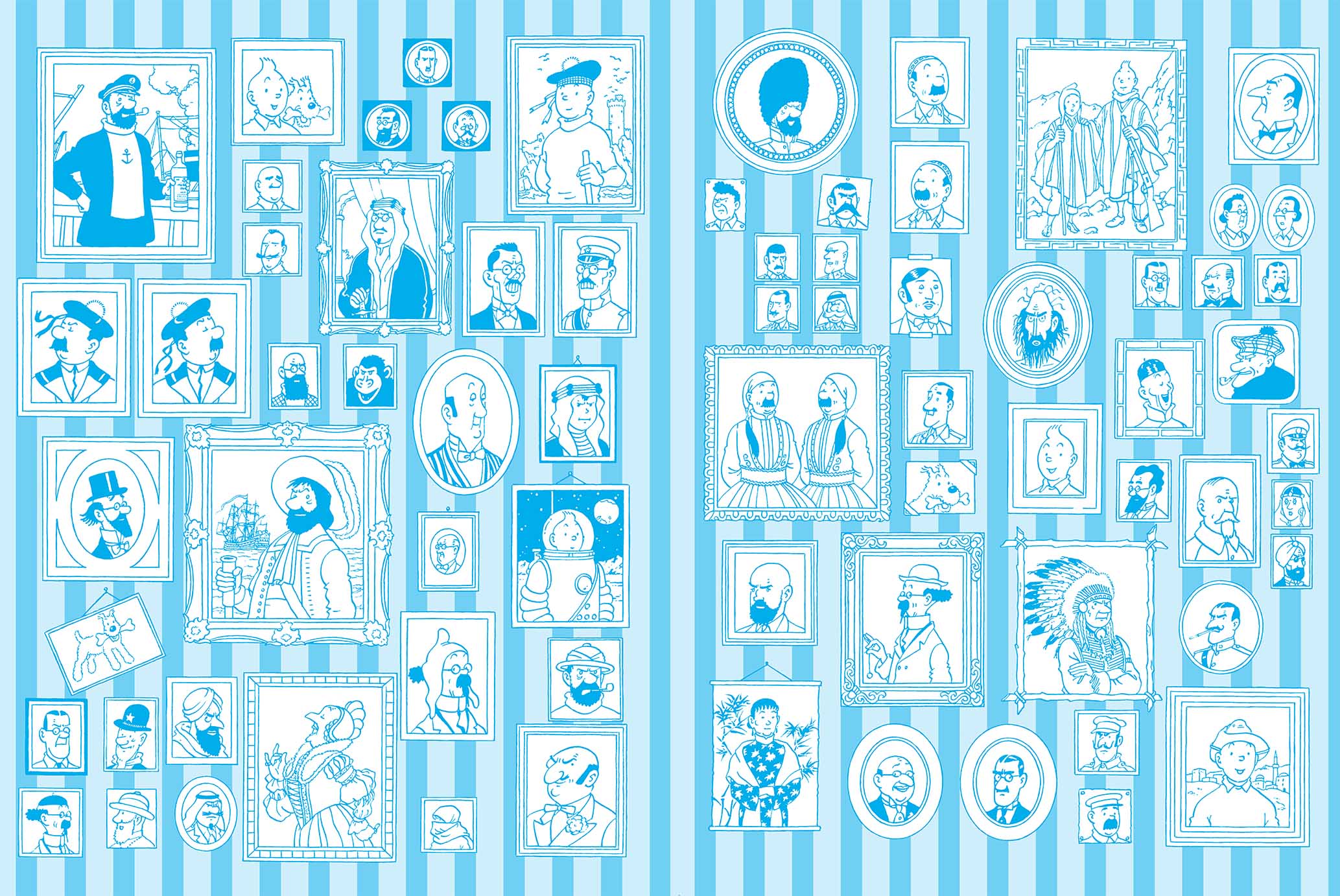

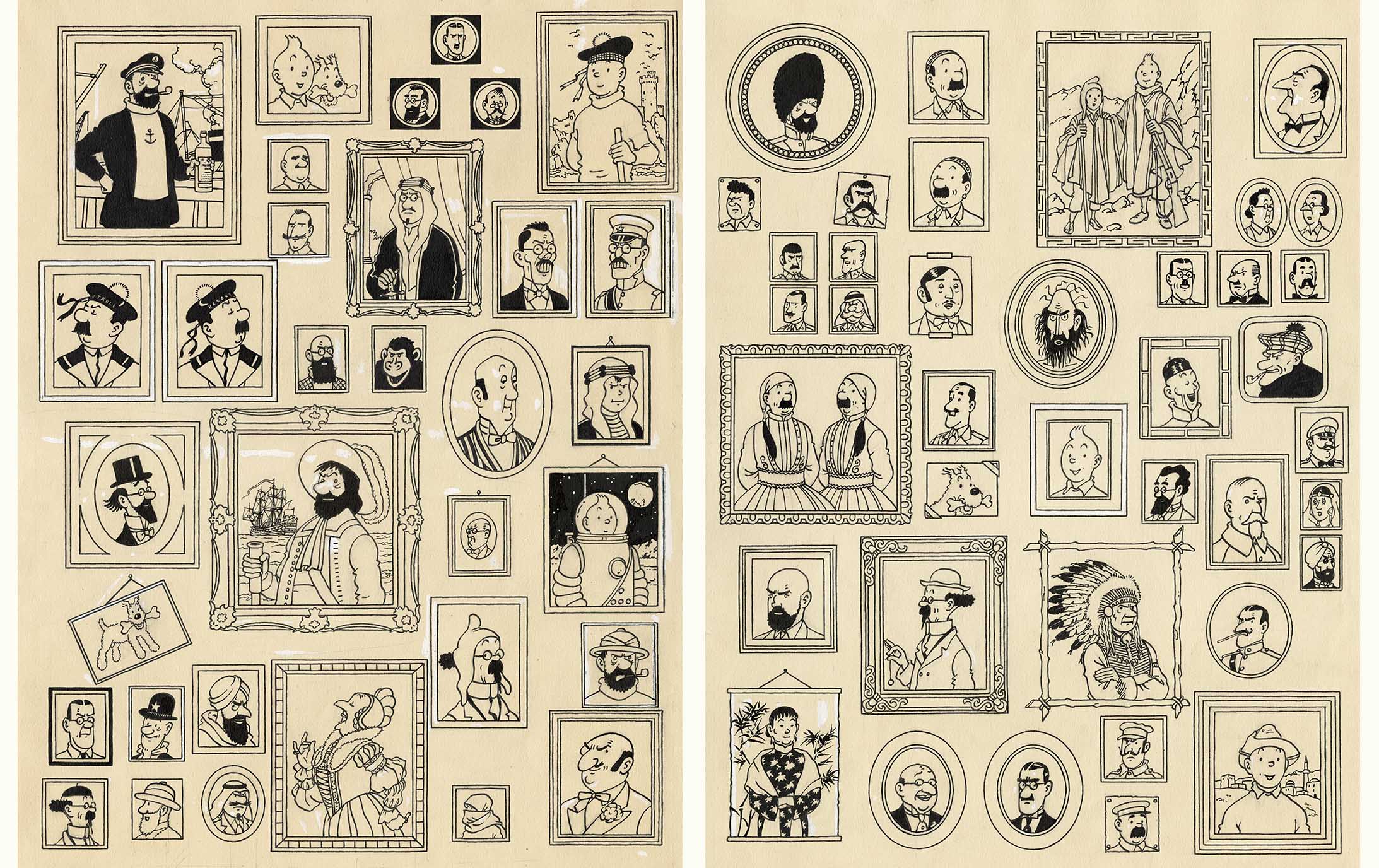

Comme entrée en matière, il prit d’abord le parti de montrer son jeune héros dans diverses attitudes et postures, tirées ou librement inspirées de ses premières aventures ; avant de dresser, en 1958, une galerie de 141 portraits. Cette nouvelle mouture traduit, au plus juste, la continuité, mais surtout l’extraordinaire expansion de son œuvre-monde.

Dès son introduction dans les albums, ce trombinoscope en deux volets concoure à la légende des Aventures de Tintin. Il devient rapidement, en effet, l’une des plus importantes signatures visuelles de l’œuvre. Et si celui-ci est aussi fort et impactant, c’est en grande partie grâce à son traitement monochromatique. En l’occurrence : un subtile camaïeu de bleu (tonalité qui, au passage, ressemble… à cent pour cyan à l’une des trois couleurs primaires utilisées en imprimerie). Si bien qu’après le « bleu Klein », il serait naturel et judicieux de parler de « bleu Tintin ».

Il est évident que le choix de cette teinte ne relève pas du hasard. Cette dernière est à la fois douce, neutre et poétique. De fait, elle n’interfère en rien. Ni avec les couleurs des planches qu’elle habille, ni avec l’accrochage solennel qu’elle accompagne. Elle agit ainsi comme une transition visuelle entre la réalité concrète du livre et la narration qu’il contient ; mais aussi comme une respiration graphique entre deux portraits. Sa nature froide, quant à elle, introduit spontanément un sentiment de profondeur et de spatialité. Pile ce qu’il fallait pour alléger cette composition lourdement chargée.

Et il en fallait de la légèreté pour aérer ce foisonnant ensemble Car la scénographie imaginée par Hergé s’inspire des accrochage « pétersbourgeois » (ce qualificatif fait écho au style de présentation pratiqué par le Musée de l’Ermitage de Saint-Pétersbourg et qui est très vite devenu la marque distinctive de cette institution) – autrement dit : d’une présentation en pêle-mêle donnant une impression de surcharge et de chaos apparent alors qu’elle relève, en fait, d’une harmonie visuelle globale, où l’effet d’ensemble prime sur l’œuvre individuelle. Une approche particulièrement signifiante qui joue – sans le savoir – sur les deux tableaux que sont le fond et la forme. Car sans la force du collectif, que seraient Tintin et ses aventures ?

Hergé a donc réuni ici ses protagonistes pour la postérité – et ce, qu’ils soient majeurs ou secondaires, mais aussi… bons, brutes ou truands. Pas de distinction, aucune. Chacun a sa place dans cet impressionnant « tableau de chasse » aux allures d’album de famille – album devant lequel Zola et ses Rougon-Macquart n’auraient d’ailleurs pas eu à rougir.

Bref, ses héros font bonne figure et « je dirai même plus » – pour reprendre ici une célèbre formule des Dupont –, ils font tapisserie. Et c’est rien de le dire. Car pour éviter que les portraits de ses héros ne soient perçus comme flottants ou lévitants, Hergé a trouvé une astuce simple mais diablement efficace : des lais de papier peint subtilement rythmés par une alternance de bandes d’épaisseurs variées.

En optant pour cette solution, Hergé fait écho à une autre tradition – encore plus ancienne, cette fois-ci – que la chercheuse et bibliothécaire, Françoise Le Bouar, évoque dans un article intitulé « Dans le secret des pages de garde » (in La revue des livres pour enfant n°191 de février 2000) : « l'histoire des pages de garde se confond avec celle du "papier peint" jusqu'à la deuxième moitié du XVIIIe siècle, quand le papier de tapisserie cessera d'être l'exclusivité des dominotiers et se fabriquera pour l'unique usage du revêtement mural. (…) A la source (ndrl. sous-entendu : des pages de garde), on trouve cette feuille de papier appelée "domino*" dont l'étymologie équivoque indique le sens de "capuchon, masque, enveloppe" ».

* Support décoratif – souvent marbré ou orné de motifs floraux et/ou géométriques – recouvrant les plats des reliures anciennes.

En définitive, par leur richesse graphique, leur fonction de transition et leur subtile résonnance avec des traditions séculaires, les pages de garde d’Hergé ne sauraient être réduites au simple statut d’habillage décoratif. Elles s’inscrivent, certes, dans une filiation ancienne, mais en faisant preuve d’une inventivité et d’une cohérence nouvelles. Et c’est précisément de ce dialogue entre héritage et rupture que provient leur élégante modernité.

Textes et images © Hergé / Tintinimaginatio - 2025

Le Journal

Le Journal Forums

Forums Livres (e-books)

Livres (e-books)