Les Studios Hergé : dans les coulisses de Tintin

Quand on relit les débuts de Tintin, tout paraît simple. Un jeune reporter intrépide, des aventures aux quatre coins du monde, un succès immédiat. Depuis 1929, Hergé a enchaîné les albums et conquis des millions de lecteurs. Pourtant, au sortir de la guerre, ce dernier doute. La fatigue le rattrape, son inspiration s’essouffle et il sent que quelque chose doit changer.

Après les succès des premiers albums, il doit relever un double défi : dépasser les recettes d’hier et inventer une méthode de création capable de hisser son héros jusqu’aux étoiles et ce, bien avant la fusée de Tournesol. Dans ce contexte, il réorganise son univers de travail et met en place ce qui deviendra une véritable petite « usine à rêves » : les Studios Hergé. Les gambettes sur ressort de Tintin ne sont pas prêtes de se reposer !

Ce changement marque le passage d’un travail artisanal à une organisation professionnelle collective où se croisent chercheurs, scénaristes, dessinateurs, coloristes, scientifiques… Tous travaillent sous la direction d’Hergé, chef d’orchestre exigeant, dont la quête du détail et du réalisme ne connaît aucune limite.

Au tournant des années 1950, Hergé entre effectivement dans une période charnière.

C’est dans ce creuset si particulier – où se mêlent rigueur, créativité et tensions –, que se construit le Tintin des années 1950 : un héros moderne, prêt à conquérir la Lune et à s’inscrire dans l’histoire de la bande dessinée. Tout est en place, les crayons chauffent, les cerveaux bouillonnent.

Alors, ouvrons ensemble la porte de l’atelier !

La naissance des Studios Hergé

Si vous pouviez vous glisser dans les marges des planches, juste à côté du trait d’Hergé, vous surprendriez peut-être un moment de bascule. Car la fin des années 1940 n’est pas simple pour Hergé. L’après-guerre a laissé des traces : tensions personnelles, doutes créatifs, fatigue nerveuse. Mais loin de se laisser submerger, il choisit de se réinventer. Tant qu’il reste une idée à explorer et un trait à tracer, rien n’est perdu !

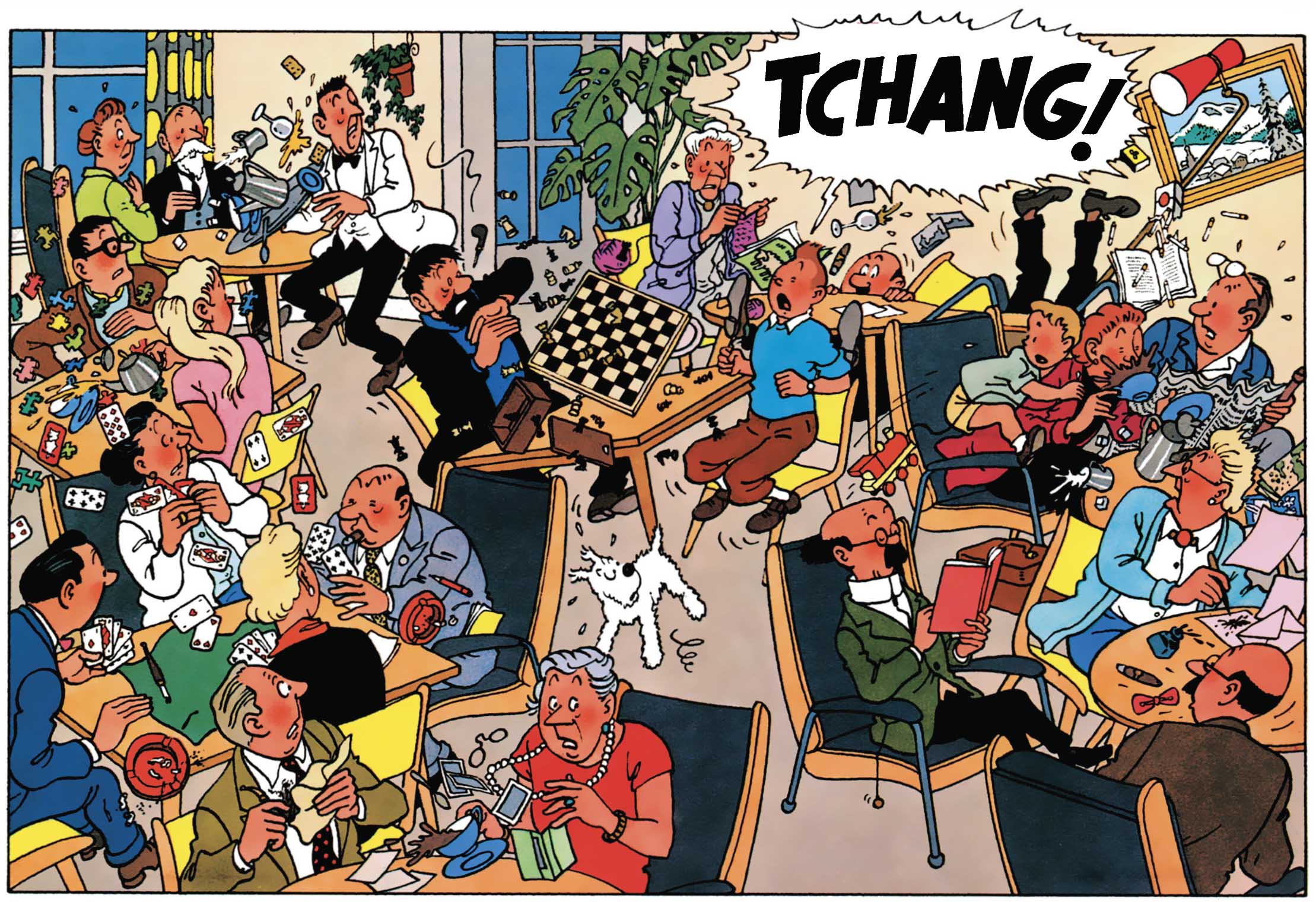

L’ouverture des Studios Hergé au 194, avenue Louise à Bruxelles, marque un tournant décisif. Désormais, il ne s’agit plus simplement de « faire des albums », mais de repenser entièrement la manière de les concevoir. Documentation, dessin, couleurs, dialogues : tout est pensé, vérifié, remis sur le métier. Les tables de travail croulent sous les piles de photos, les maquettes et les croquis. Chaque planche passe entre toutes les mains, corrigée et retravaillée au fil de longues réunions où les idées fusent et s’entrechoquent. Hergé impose progressivement sa méthode.

Les Studios fonctionnent comme une petite maison d’édition. Les séances de travail sont rythmées par des « réunions d’arpentage », où l’on dissèque chaque case, chaque dialogue, chaque décor. Tout est débattu, tout est argumenté, mais Hergé tranche toujours. Rien ne sort sans son approbation. Rien n’est laissé au hasard. Dans On a marché sur la Lune, sorti en 1954, l'astrophysicien au CEA Roland Lehoucq confirme plusieurs faits : "[...] il y a énormément de choses qui sont très cohérentes, très raisonnables, et plutôt très très bien faites." (citation extraite d'une interview donnée à Radio France). Impossible de ne pas replonger, encore et encore, dans ces planches gorgées de détails.

Des collaborateurs essentiels

Tel le capitaine Haddock face à Moulinsart, Hergé est conscient d'avoir trouvé son port d’attache. Mais il sait aussi qu’il lui faut désormais trouver un équipage pour poursuivre l’aventure. Afin de mener à bien cette transformation, il s’entoure d’une équipe aux talents complémentaires.

Bob De Moor, arrivé en 1951, devient rapidement son bras droit graphique. Dessinateur virtuose, il prend en charge les repérages minutieux sur le terrain : il photographie les décors, observe la lumière, note les détails architecturaux. Pour Objectif Lune, il visite même des installations scientifiques afin de saisir les volumes et les proportions. Ses croquis nourrissent directement la précision visuelle des albums, jusque dans l’ombre d’un bâtiment ou la texture d’une paroi métallique.

Jacques Martin, passionné d’histoire, de technique et d’architecture, apporte une expertise incontournable. Véhicules, uniformes, machines : rien n’échappe à son regard. Il fournit des schémas détaillés, commente les plans et son obsession de l’exactitude ancre Tintin dans un monde cohérent et crédible.

Roger Leloup, qui commence à collaborer avec Jacques Martin dès le début des années 1950, entre officiellement aux Studios Hergé en 1955. Il se spécialise dans les décors techniques et les véhicules. Il dessine avec une précision remarquable des éléments mécaniques et réalistes, comme la gare de Genève dans L’Affaire Tournesol, la chaise roulante du capitaine dans Les Bijoux de la Castafiore ou encore l’avion de Carreidas dans Vol 714 pour Sydney. Son souci du détail technique s’inscrit pleinement dans l'exigence documentaire des Studios.

Josette Baujot, coloriste en chef de 1954 à 1979, invente une véritable science des couleurs. Chaque teinte est codifiée, des planches d’échantillons sont soigneusement référencées, et tout est vérifié pour maintenir une cohérence chromatique parfaite d’un album à l’autre. Elle est l’une des rares à pouvoir tenir tête à Hergé, qui lui accorde pourtant une confiance absolue.

Albert Weinberg, discret mais précieux, intervient ponctuellement en proposant des idées de dialogues, de situations ou de gags. Certaines suggestions sont intégrées telles quelles, d’autres retravaillées pour mieux s’adapter au style d’Hergé. Il participe également à la phase documentaire sur l’espace et l’aviation, notamment dans le cadre d'Objectif Lune.

Enfin, Baudouin van den Branden, secrétaire personnel d’Hergé de 1953 à 1974, veille au bon fonctionnement administratif : gestion du courrier, relecture des dialogues et coordination des exigences éditoriales avec Casterman et le journal Tintin.

Tous contribuent, mais chacun sait que le « style Hergé » reste la boussole. La voix de Tintin doit rester intacte.

Le goût du détail absolu

Dans l’atelier, les tables débordent de photos, de maquettes et de croquis. En quelques secondes, on comprend : ici, rien n’est laissé au hasard. Les intérieurs, les costumes, les décors : tout est traité comme une mise en scène minutieusement orchestrée. Chaque objet doit avoir une logique, une histoire, même s’il n’apparaît qu’une fois.

Bob De Moor rapporte des centaines de photographies de repérage, Arthur Vanoveyen construit une maquette de la fusée lunaire au 1/33ᵉ, et Alexandre Ananoff, spécialiste de l’astronautique, vérifie chaque détail technique. Bernard Heuvelmans fournit des pages entières de notes sur la gravité, l’apesanteur, les systèmes de propulsion et l’aménagement intérieur de la fusée. Certaines de ses propositions sont intégrées mot pour mot, comme le célèbre gag du whisky d’Haddock flottant en bulles ou les bottes trop lourdes des Dupondt.

Cette rigueur documentaire ne se limite pas aux grandes scènes. Même une affiche murale, un modèle de fauteuil ou la disposition d’une poignée de porte font l’objet de vérifications multiples. Ce souci constant de crédibilité confère aux albums une profondeur visuelle unique et renforce l’impression de réel qui caractérise Tintin.

Pourtant, ce réalisme ne bride jamais la fantaisie. Les gags naissent souvent des contraintes scientifiques elles-mêmes. Dans On a marché sur la Lune, par exemple, les situations comiques sont directement issues des recherches d’Heuvelmans. Hergé parvient à conjuguer exactitude et invention avec un équilibre rare.

Les coulisses d’une aventure collective

En interne, les échanges pouvaient être passionnés : idées, propositions, objections s’entrechoquaient au fil des réunions. Van Melkebeke proposait des dialogues entiers, Jacques Martin défendait ses détails techniques, Weinberg imaginait des gags. Hergé accueillait toutes ces idées, mais rien n’était validé sans être remodelé, simplifié ou réécrit. Il lisait, annotait, triait et in fine décidait seul.

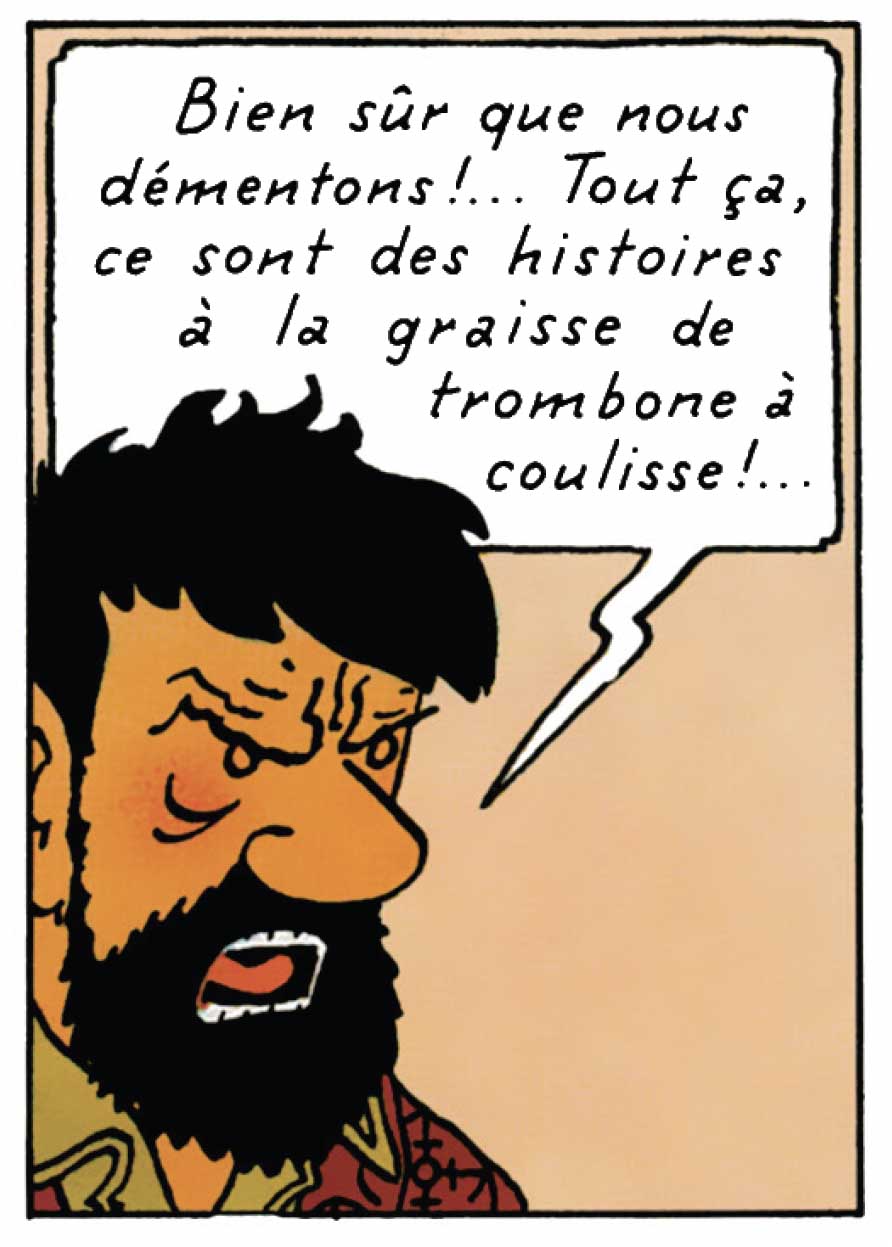

Hergé, le général Tapioca ? Non, pas vraiment… Il n’a rien d’un dictateur, mais son exigence est redoutable. Dans l’atelier, il écoute, consulte, prend en compte toutes les idées mais la décision finale lui revient toujours. Sa vision d’ensemble l’amène à intégrer les propositions des uns et des autres tout en les remodelant "à sa sauce" pour qu’elles servent son style.

L’ambiance quotidienne oscillait entre effervescence et tension. Les séances pouvaient durer des heures. On testait les gags à voix haute, on refaisait trois versions d’une même case, on revenait sur un mot, un objet, une ombre. Josette Baujot classait ses palettes de couleurs sur des planches cartonnées, et chaque teinte était référencée pour garantir une cohérence parfaite d’un album à l’autre. Parfois, Bob De Moor revenait de ses repérages, les bras chargés de photos et de croquis, et tout le monde se penchait dessus, cherchant la bonne lumière, la bonne perspective.

À l’extérieur, une tension éditoriale se faisait sentir. Casterman intervenait régulièrement sur les productions d’Hergé, exigeant notamment la couleur, imposant des modifications narratives pour des raisons de diffusion ou de sensibilité et s’assurant ainsi de la rentabilité et de l’acceptabilité des albums. Mais Hergé refusait les compromis. Il préférait retarder une parution plutôt que sacrifier la qualité. Ces tensions permanentes expliquent aussi pourquoi les albums de cette période atteignent un niveau d’exigence inédit dans la bande dessinée européenne.

Un tournant pour Tintin

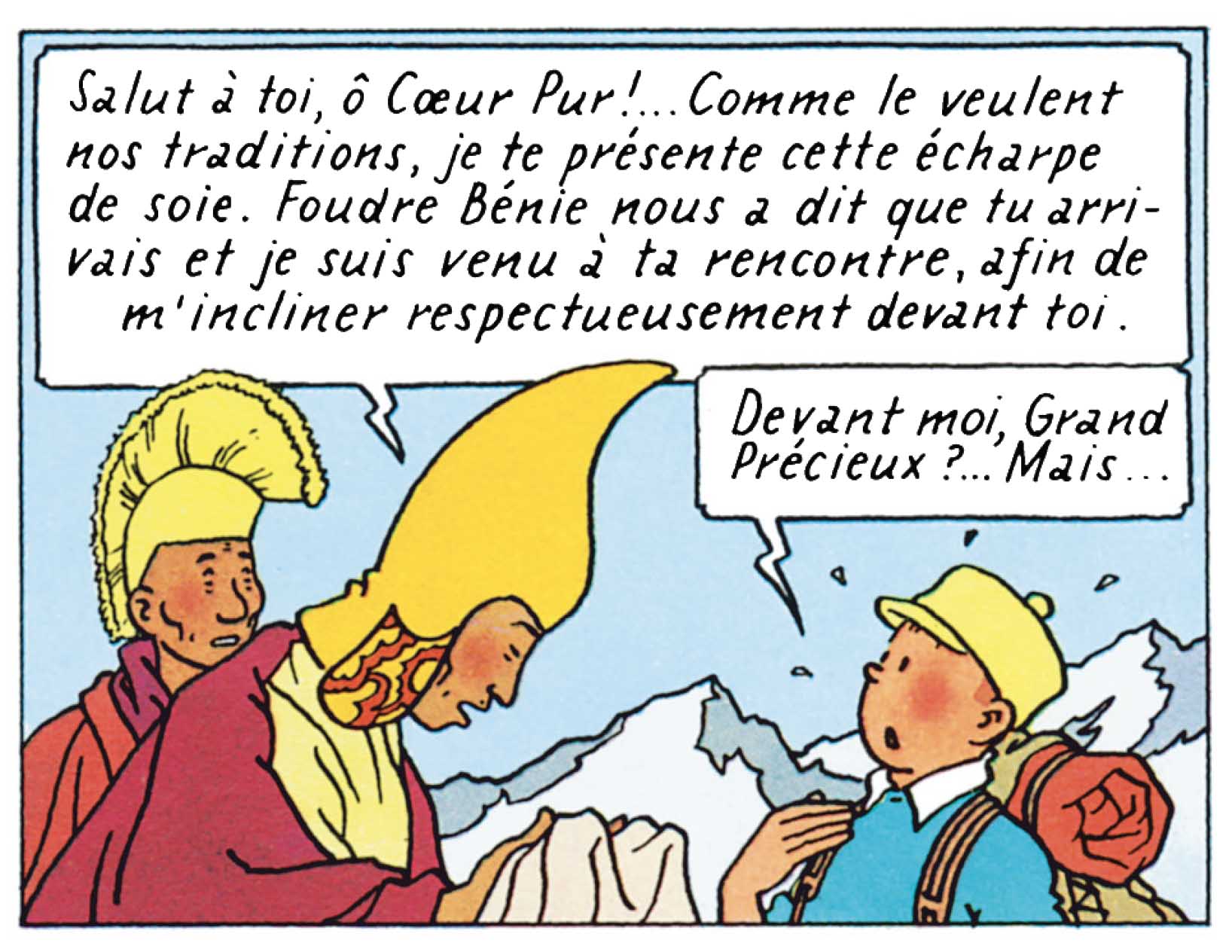

La structuration des Studios et la méthode collective bouleversent la nature même de Tintin. Le personnage gagne en complexité, les intrigues deviennent plus profondes, et les albums atteignent un niveau d’exigence inédit dans l’histoire de la BD européenne.

Cette période voit naître un Tintin moderne : plus scientifique, plus ancré dans le réel, mais toujours drôle et accessible. La série entre dans une nouvelle dimension, qui prépare ses grands chefs-d’œuvre à venir.

Les années 1950 marquent la véritable “rentrée” d’Hergé : celle où il transforme son mode de création pour donner naissance à une œuvre collective unique. Les Studios Hergé deviennent le cœur battant d’une méthode fondée sur la documentation, la précision et la collaboration.

Dans cet atelier bouillonnant, Tintin cesse d’être l’enfant d’un seul homme pour devenir le fruit d’une intelligence collective, guidée par un perfectionniste visionnaire. C’est ainsi que se construit, page après page, la légende d’un mythe.

Textes et images © Hergé / Tintinimaginatio - 2025

Le Journal

Le Journal Forums

Forums Livres (e-books)

Livres (e-books)