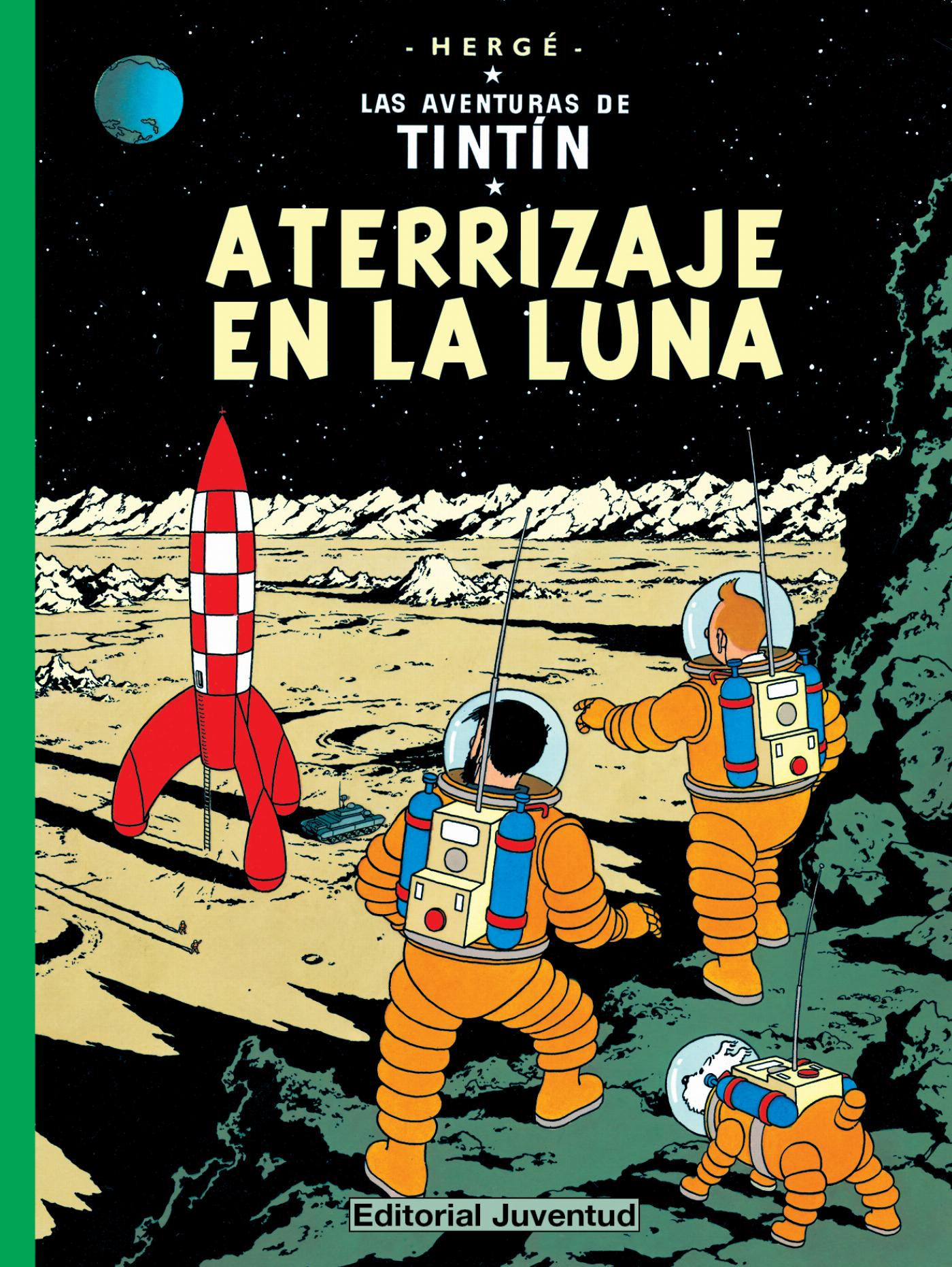

Aterrizaje en la Luna

Este álbum, de una precisión profética, continúa la aventura lunar iniciada en Objetivo : la Luna. Hergé no deja de traspasar los límites de la narración y esta vez envía a sus héroes al espacio. Si hoy en día ir al espacio es casi una rutina, a principios de los años cincuenta imaginar una historia así era cosa de ciencia ficción. De hecho, es importante recordar que el álbum se publicó en 1954, mientras que Armstrong no dio el primer paso en la Luna hasta 1969.

Ponga a prueba sus conocimientos

+

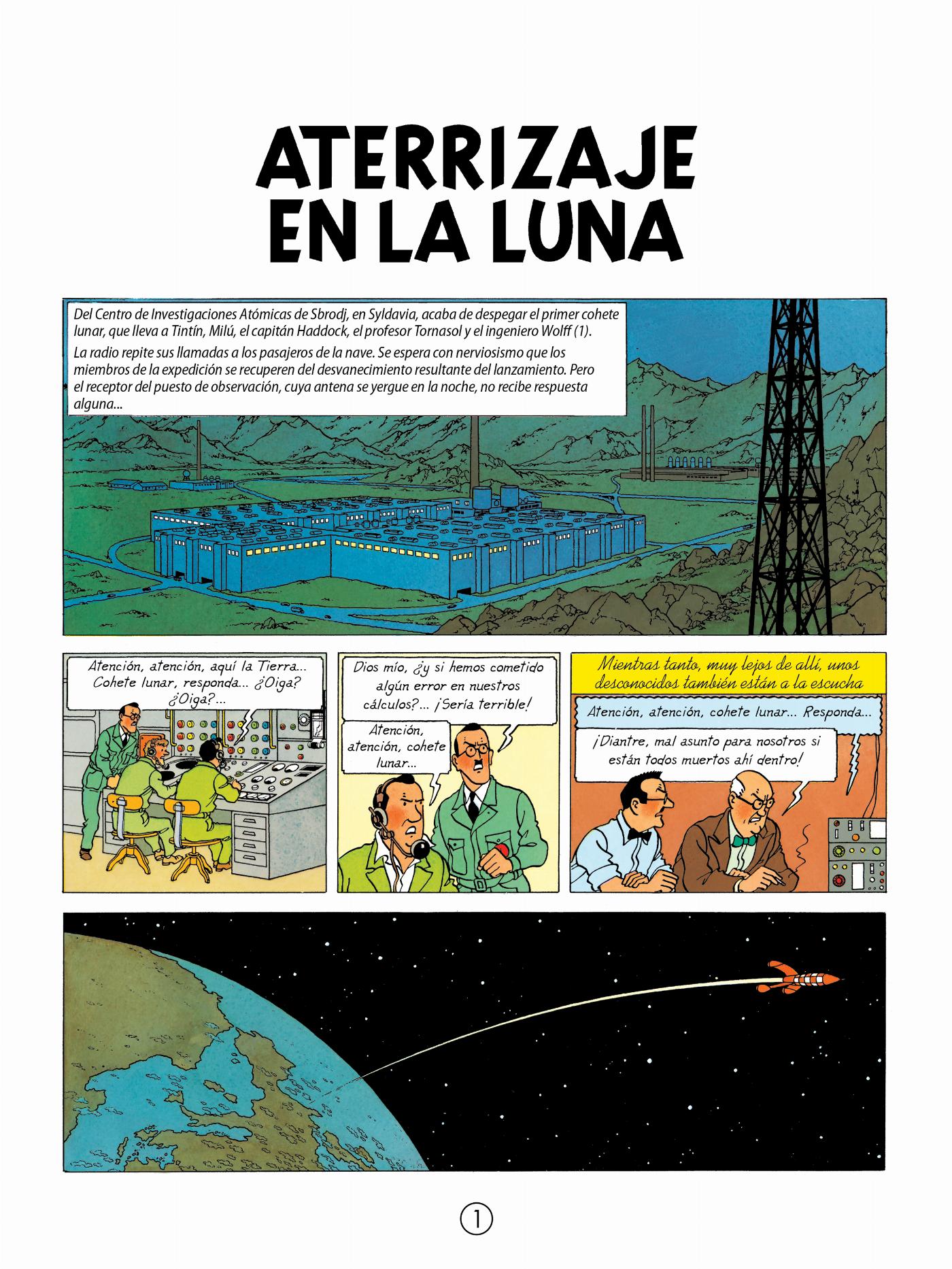

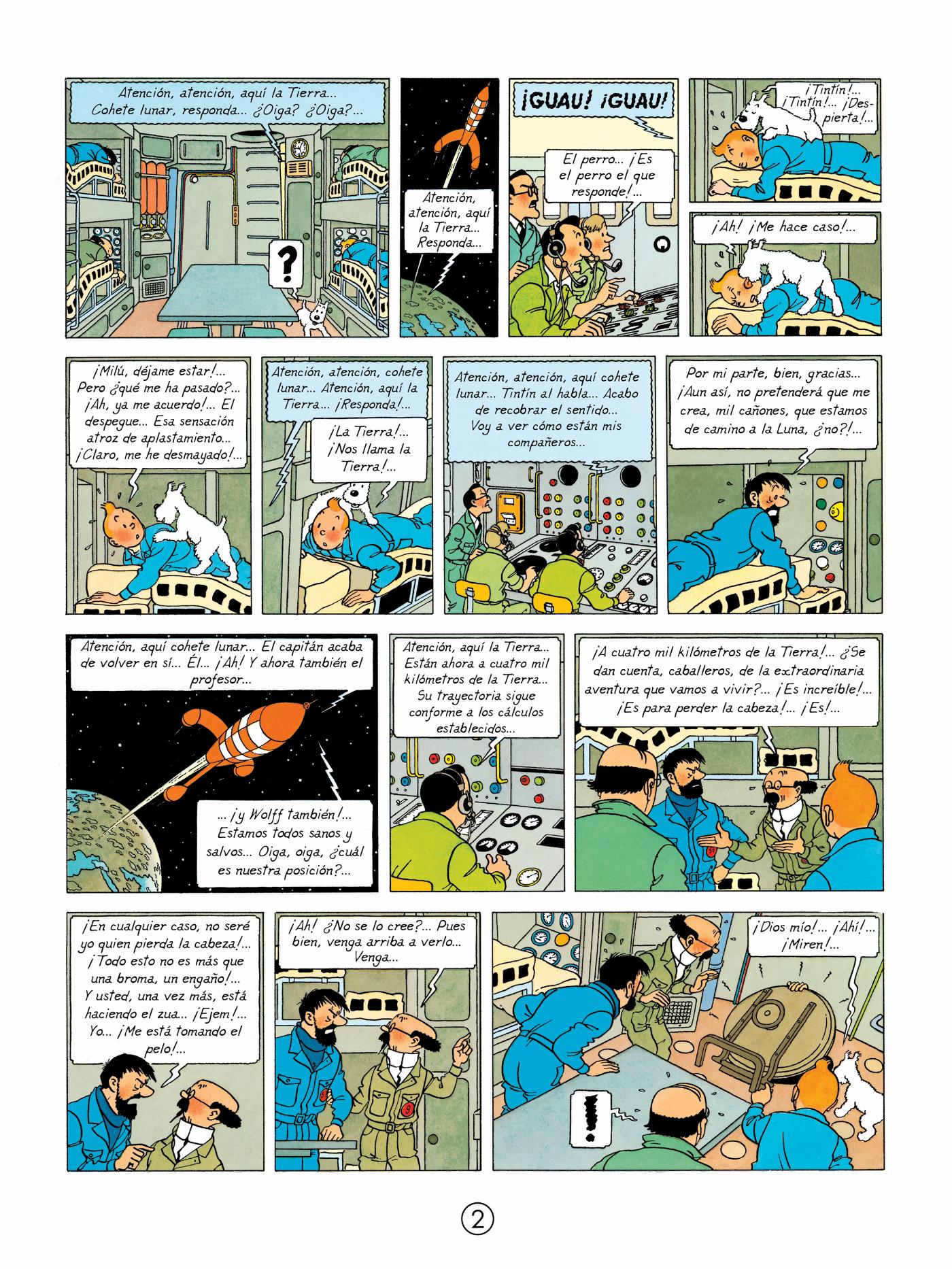

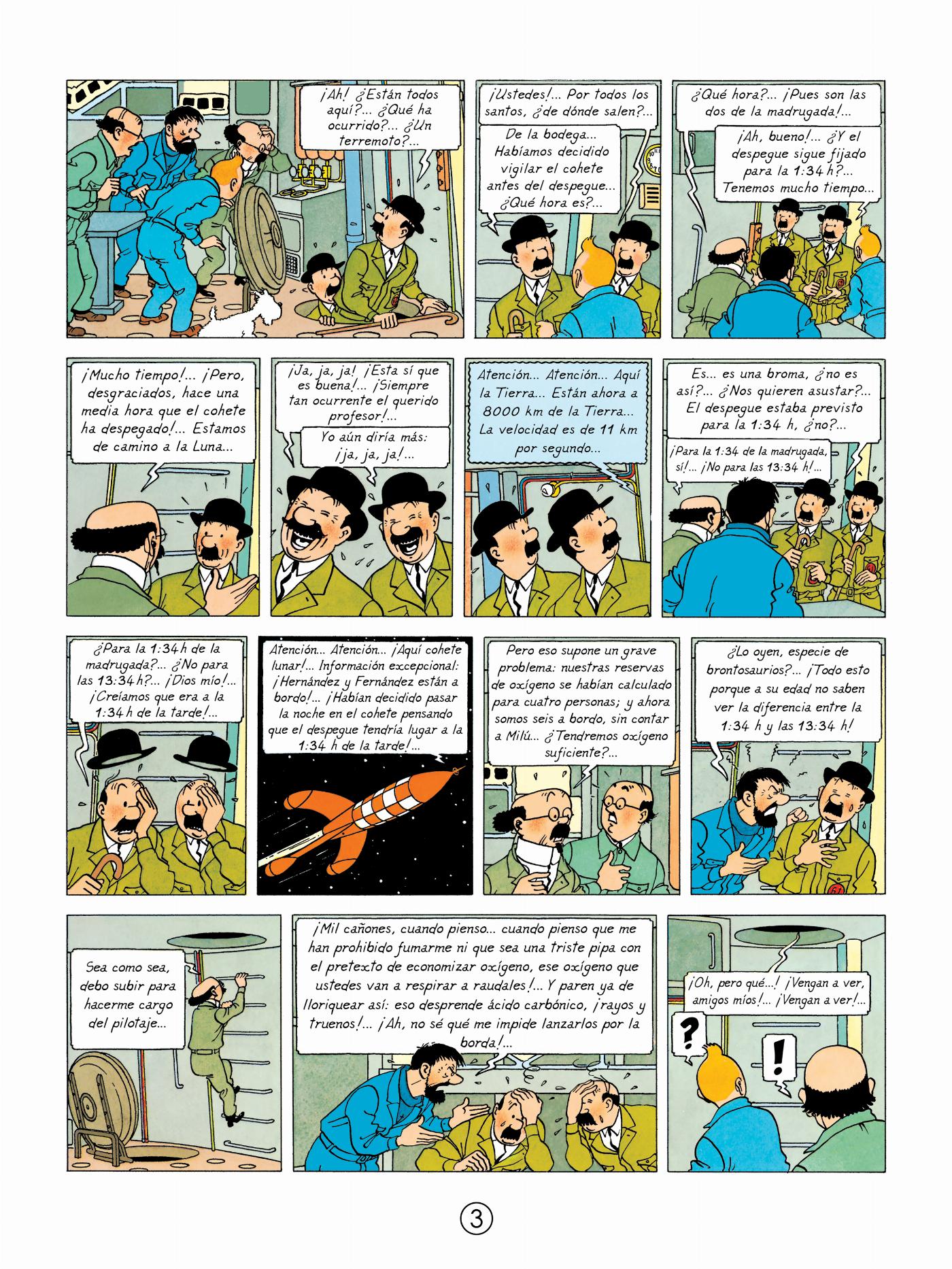

En la segunda parte de la aventura, el carácter pedagógico de Objetivo : la Luna se atenúa en favor de una narración con aires de thriller. La expedición lunar de nuestros héroes está llena de giros inesperados y sorpresas. Dos ejemplos destacados: la llegada de Fernández y Hernández embarcados a su pesar en el viaje hacia nuestro satélite natural, y el fatídico destino de Frank Wolff.

En el plano científico, Hergé consigue hacernos saborear los misterios del motor atómico o los fenómenos de ingravidez. Del mismo modo, invita al lector a participar en el pilotaje de un cohete interplanetario mientras nos hace viajar por el universo espacial. Este último álbum doble de una serie de tres (junto con El Secreto del Unicornio y El Tesoro de Rackham el Rojo, Las 7 Bolas de cristal y El Templo del Sol) consagra el genio de Hergé tanto como guionista como dibujante.

Los Estudios Hergé: la unión hace la fuerza

Los Estudios Hergé se crearon el 6 de abril de 1950 y permitieron aligerar la carga de trabajo de Hergé. Bob De Moor, un dibujante excepcional, se incorporó al equipo el 6 de marzo de 1951, antes de convertirse en el pilar de los nuevos estudios.

Dibujó, en particular, los principales elementos del cohete, las rampas de lanzamiento de la base de Sbrodj, pero también los magníficos paisajes del espacio y de la Luna, intervenciones gráficas que se cuentan entre sus mayores logros. La creación de los Estudios permitió continuar la obra de Hergé hasta su muerte. Puede obtener más información sobre Bob De Moor en el álbum Objetivo : la Luna en este sitio web.

El viaje espacial

Aunque la historia se desarrolla en un lugar confinado, el increíble talento de Hergé convirtió este álbum en una aventura atractiva. Supo tratar admirablemente el aspecto humano de la conquista de la Luna mucho antes de que se hiciera realidad: la inquietud de los astronautas antes de la gran partida, las condiciones de su alunizaje, las transmisiones entre nuestros héroes y la Tierra, las intensas emociones provocadas por el primer paso en la Luna y, al mismo tiempo, la alegría y el alivio de los técnicos que permanecieron en la Tierra, frente a sus puestos de control. Y, como guinda del pastel, la historia se construyó sobre bases científicas sólidas.

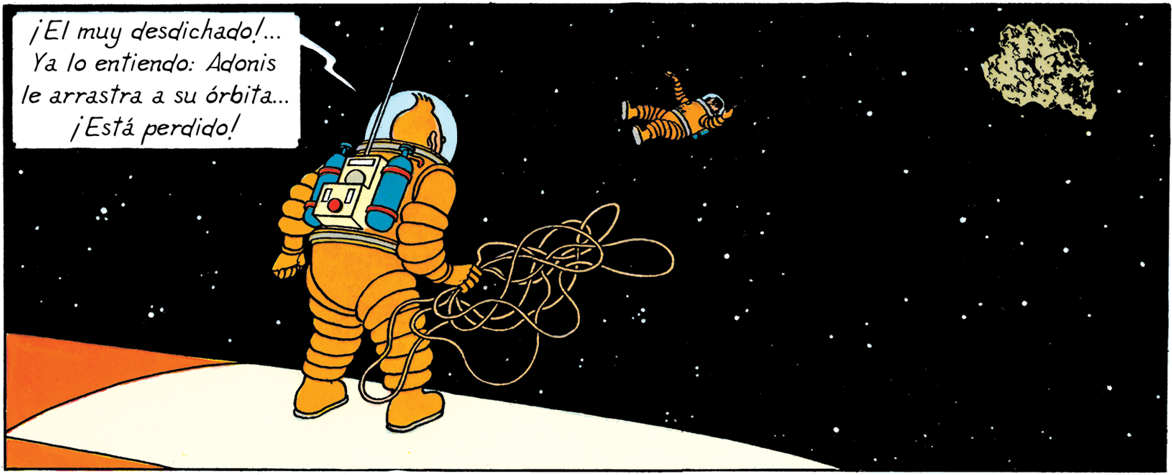

Haddock satelizado

En la mitología griega, Adonis es un mortal, amante de la diosa griega Afrodita. Pero Adonis es también el nombre de un asteroide con el que se encuentra el capitán Haddock durante su salida al espacio.

Este pequeño cuerpo celeste, dibujado por Bob De Moor con cierto realismo, atrae al capitán hacia él. Así es como Haddock acaba orbitando alrededor del asteroide, un concepto notable para la época, ya que el primer satélite artificial no se lanzaría (alrededor de la Tierra) hasta unos años más tarde.

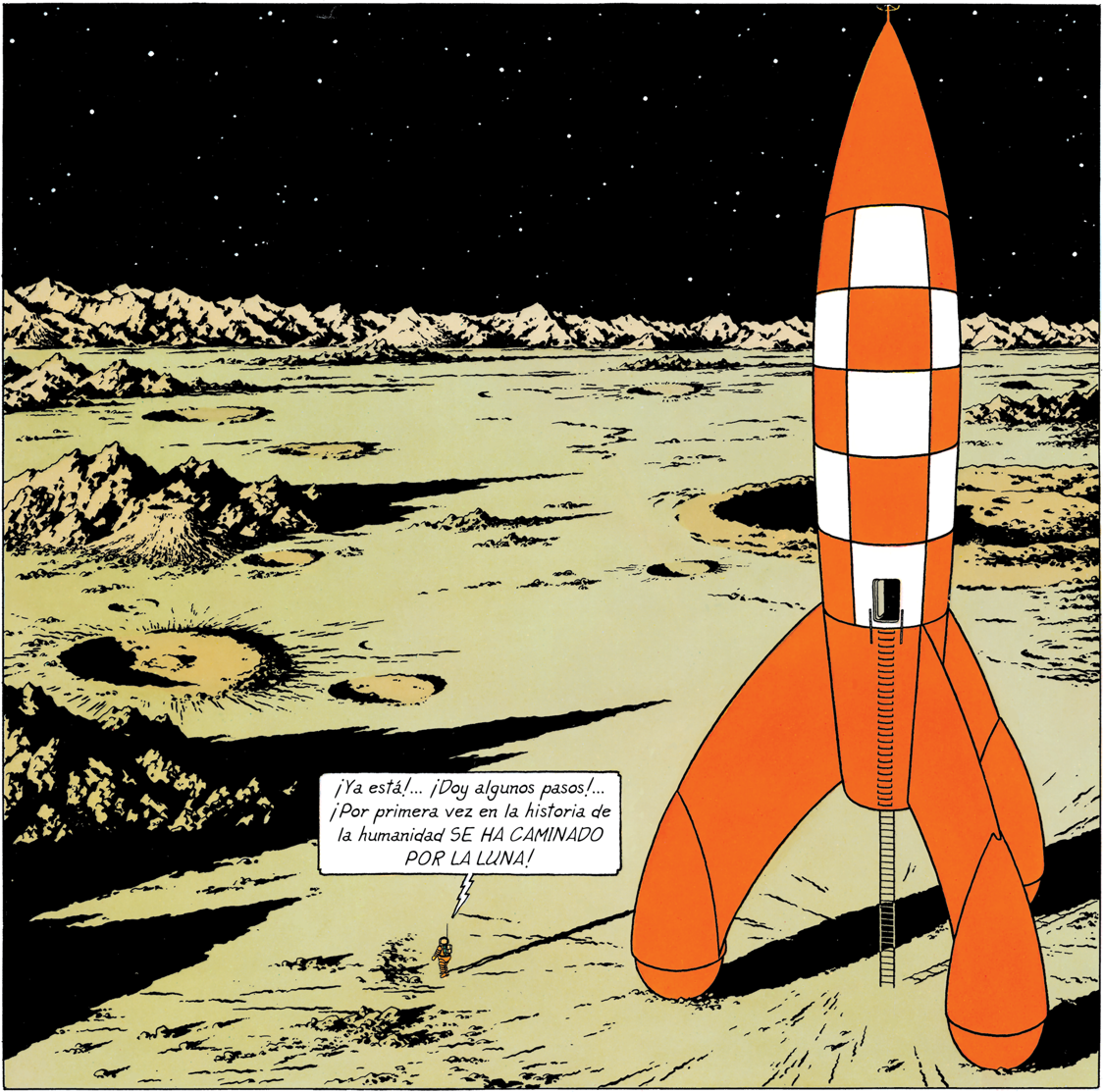

Alucinante, un pequeño paso para Tintín

Este será el punto culminante de la aventura de Tintín y sus amigos. El alunizaje se realiza con delicadeza, descubra el espectáculo más asombroso. Desciende solemnemente por la escalera del cohete. Pone el primer pie en el suelo lunar y da unos pasos.

Entonces pronuncia la histórica frase: «¡Por primera vez en la historia de la humanidad, hemos pisado la Luna!». Esta declaración recuerda a la pronunciada por Neil Armstrong: «That's one small step for (a) man, one giant leap for mankind» (Es un pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para la humanidad).

El circo Hiparco para aterrizar

El profesor Tornasol, a los mandos, activa el piloto automático para aterrizar en el centro del circo Hiparco. Hergé toma su mapa lunar y señala este lugar, un cráter lunar situado cerca del meridiano central de la cara visible de la Luna, para proseguir su relato. Este cráter lleva el nombre de Hiparco, el astrónomo y matemático griego. Armstrong y su compañero de equipo alunizarán en el Mar de la Tranquilidad (Mare Tranquillitatis), situado más al norte del circo Hiparco.

Hielo en la Luna

El descubrimiento realizado por Tintín en una cueva de nuestro satélite ha sido confirmado tras el lanzamiento de la sonda Clementine (1994), equipada con un radar que escanea la superficie lunar. Dos años después, la NASA anunció la probabilidad de la presencia de hielo en la Luna. El radar había detectado una masa que en realidad era un lago de 5 kilómetros de diámetro.

Burbujas de whisky

Otra genialidad de Hergé es el whisky del capitán Haddock, que bajo el efecto de la ingravidez forma una «lente» esférica, porque las moléculas de agua se atraen entre sí y generan una fuerza que actúa sobre la superficie del líquido (tensión superficial).

Esta fuerza reduce la superficie total del líquido tanto como sea posible. La superficie más pequeña de un volumen de materia es una esfera.

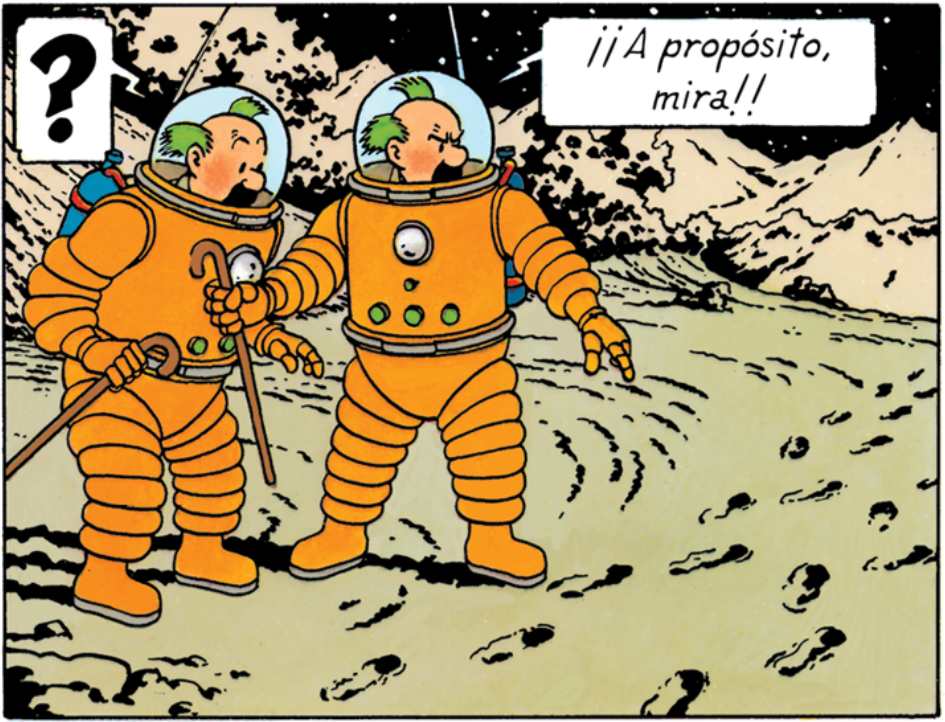

Huellas

¡Hergé maneja lo absurdo a la perfección! Fernández y Hernández se topan con sus propias huellas, un gag similar al de Tintín en el país del oro negro; y Fernández concluye: «Imposible que sea uno de nosotros: ¡hay dos huellas paralelas!», a lo que Hernández añade: «¡Absolutamente imposible! ¡Porque hay dos huellas y estamos solos!». En su mente, Fernández y Hernández son una y la misma persona.

Cascos

Muchos lectores habrán notado que los cascos que llevan Tintín y sus amigos en el espacio son transparentes. Lejos de ser un error por parte de Hergé, esta opción se eligió para permitir ver los rostros de los personajes. En los cascos de los astronautas, unos filtros protegen los rostros de la intensidad de la radiación solar.

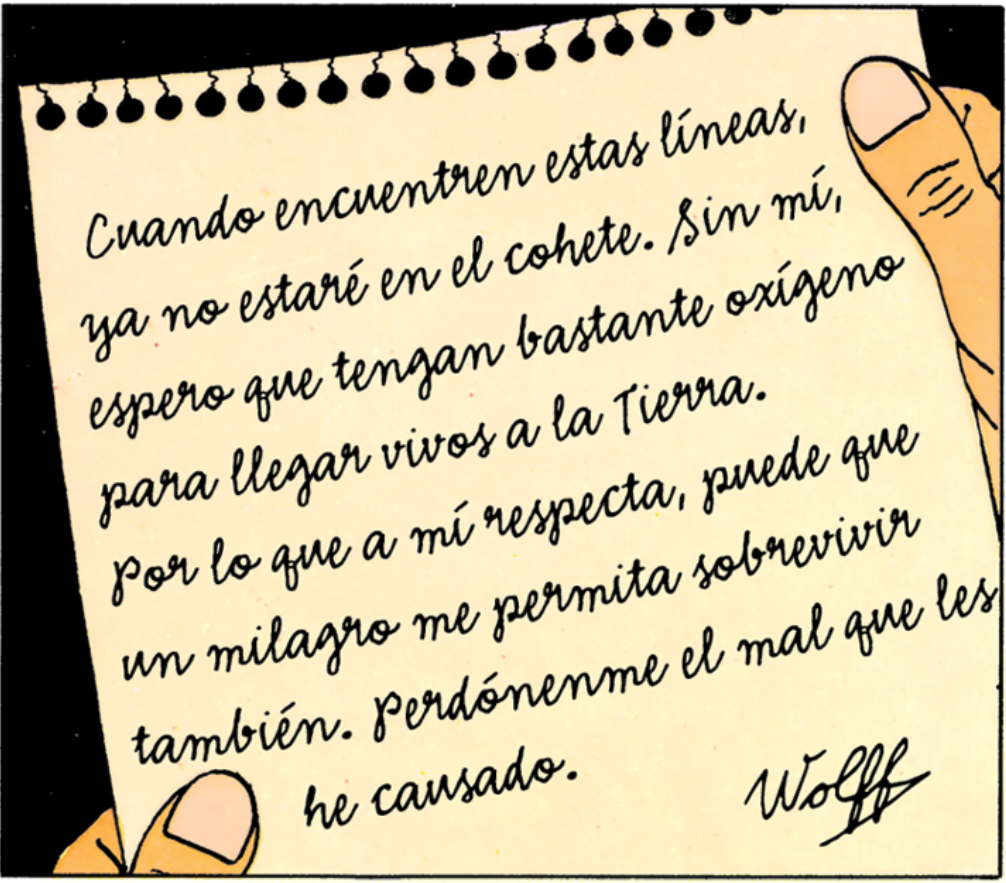

El sacrificio de Wolff y la censura

Desde el comienzo de la historia, el problema del oxígeno sigue siendo fundamental. Al haber subido demasiadas personas a bordo, la cuestión ya no se plantea para los ocupantes del cohete: es previsible que haya una insuficiencia de oxígeno. Sumido en el remordimiento, Wolff, el ingeniero traidor, está dispuesto a todo para redimirse. Desea salvar a sus amigos y poner fin a su pesada culpa. Por lo tanto, tomará una decisión suprema: sacrificar su vida. Censurada por la Iglesia, la secuencia debe ser modificada por el dibujante. Hergé, de buen o mal grado, accede a esta petición dejando entrever un posible milagro. La carta de despedida de Wolff sugiere que podría incluso escapar a una muerte que, sin embargo, parece inevitable. De este modo, se atenúa el carácter suicida de la acción. Y así es como Frank Wolff trabaja por un final redentor para su existencia.

Extracto de la película de animación

+